Gemmelaincourt

L'Âge d'Or de l'Exploitation Minière

L'Âge d'Or de l'Exploitation Minière et le Monde du Travail

Entre 1903 et 1912, une centaine d'ouvriers trouvèrent un emploi à Gemmelaincourt. L'extraction, durant ces neuf années, progressa depuis les galeries de La Presle et de La Deuille, respectivement vers le sud et l'ouest en direction du Puits Hapiat. Pendant neuf ans, la concession de Saint-Menge - Gemmelaincourt connut sa belle époque. Plus de 20 000 tonnes de lignite furent produites chaque année et utilisées à la verrerie de Gironcourt-sur-Vraine ou à la filature de coton de Mirecourt. L'abandon de la mine s'expliquait d'une part par l'épuisement du gisement, mais aussi par la qualité inférieure de cette lignite, friable et riche en cendres, qui n'était utilisée de manière satisfaisante qu'à la verrerie.

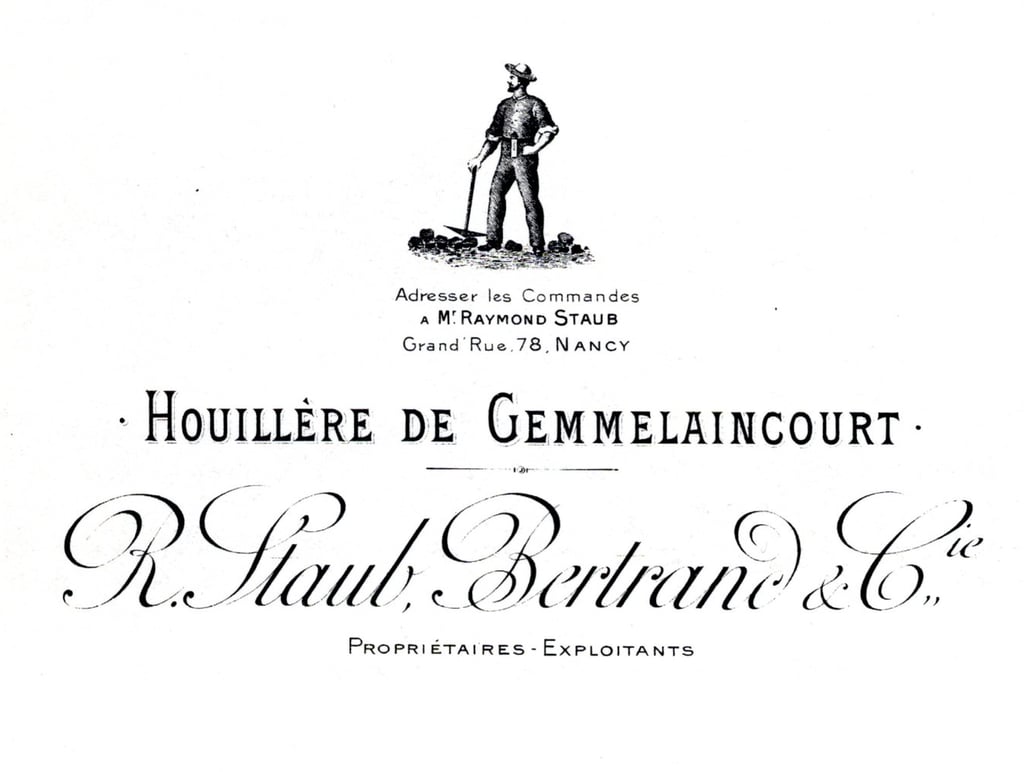

Début 1884, la mine fut mise en vente, mais ne trouva acquéreur qu'à l'automne, et celui-ci fut rapidement exproprié. Émile Puton reprit la concession et la vendit en 1898 à Monsieur Bertrand, qui s'associa à Raymond Staub, un négociant en charbon de Nancy.

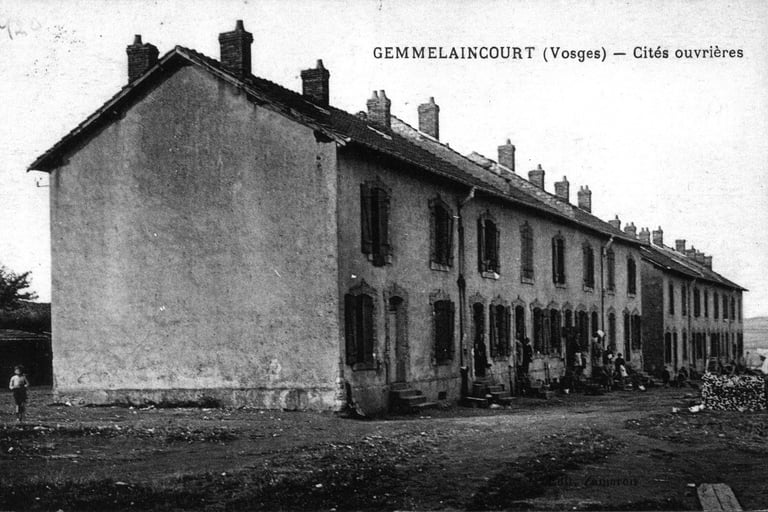

En 1901, un groupe d'hommes d'affaires décida d'utiliser le charbon de Gemmelaincourt comme source d'énergie pour chauffer les fours d'une grande verrerie qu'ils projetaient de construire, et construisirent par la suite, à Gironcourt-sur-Vraine. Cette entreprise avait une tout autre dimension. Jusqu'alors, la mine de charbon de Saint-Menge - Gemmelaincourt n'avait été qu'un modeste centre de production. La nouvelle société, nommée Les Établissements de Gemmelaincourt et de Gironcourt, dont le siège social était à Gemmelaincourt, comprenait, outre la mine de lignite, une carrière de grès près de Saint-Menge ainsi qu'une verrerie. L'ampleur du projet s'explique par la proximité de Vittel et de la Société Générale des Eaux Minérales de Vittel, dont l'objectif était d'assurer la forte demande en bouteilles nécessaires à l'embouteillage de la Grande Source. Afin de livrer les quantités de combustible, des investissements plus importants furent réalisés. Une installation de tri et de lavage de la lignite fut construite à la sortie de la Galerie de Gemmelaincourt. Cette installation était actionnée par une machine à vapeur de 35 CV, qui entraînait également une dynamo alimentant le ventilateur et l'éclairage nocturne de l'installation. De plus, un chemin de fer à voie étroite, 24 logements et un bâtiment de bureaux furent érigés. Les logements (Cités Ouvrières) et le bâtiment de bureaux ont subsisté jusqu'à aujourd'hui à Gemmelaincourt comme témoins de cette époque, tandis que l'installation de lavage et le chemin de fer à voie étroite ont disparu. Dans le paysage, les traces de ces installations sont néanmoins restées reconnaissables, ce qui a permis de reconstituer le tracé des anciens rails du chemin de fer à voie étroite.

En 1856, Émile Puton reprit la concession d'extraction de charbon de son père, le Baron Puton, et poursuivit l'exploitation à Gemmelaincourt. Il ouvrit une nouvelle galerie, qui s'étendait vers l'ouest-sud-ouest. Pendant une vingtaine d'années, ce fut le point de départ de l'extraction à l'ouest du village, avec des puits comme le Puits Georges. En 1868, on découvrit que des gisements affleuraient sur le versant de la rive gauche de la Vraine, entre La Presle au nord et La Deuille au sud. En 1874, le Puits Hapiat fut creusé, marquant la limite ouest de la mine de charbon.

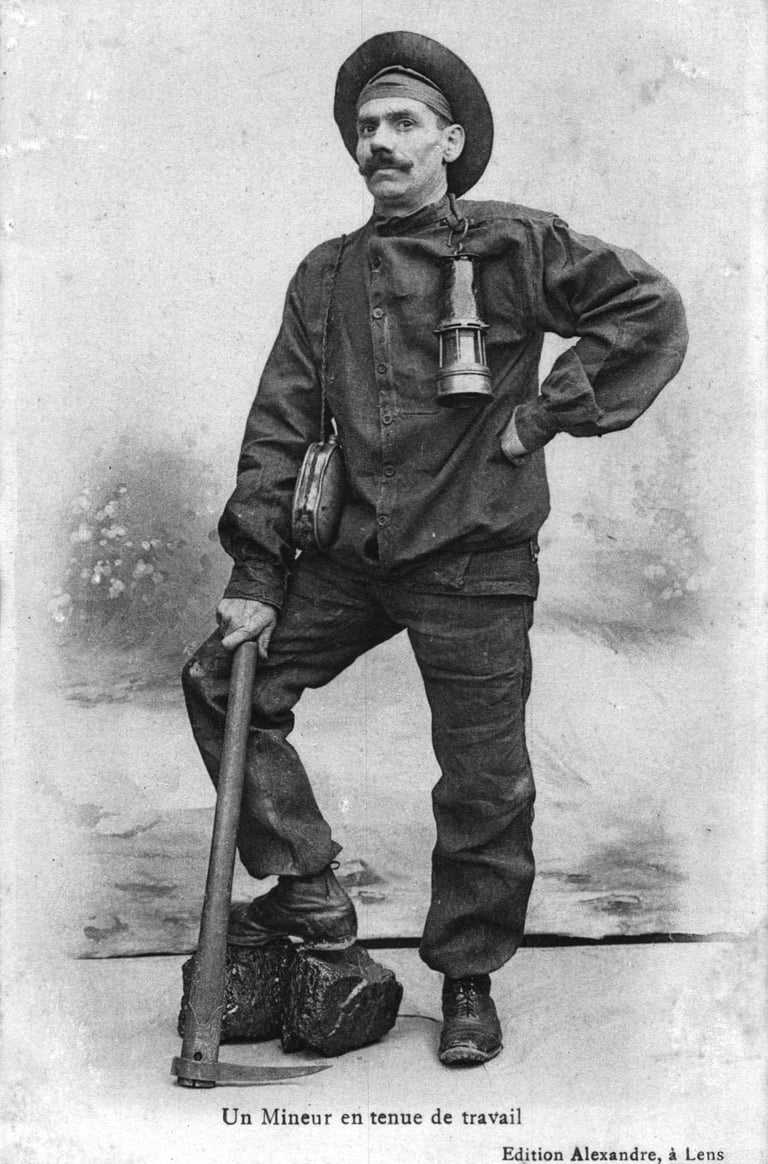

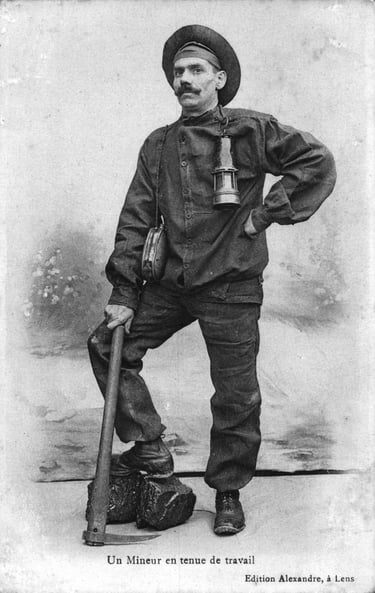

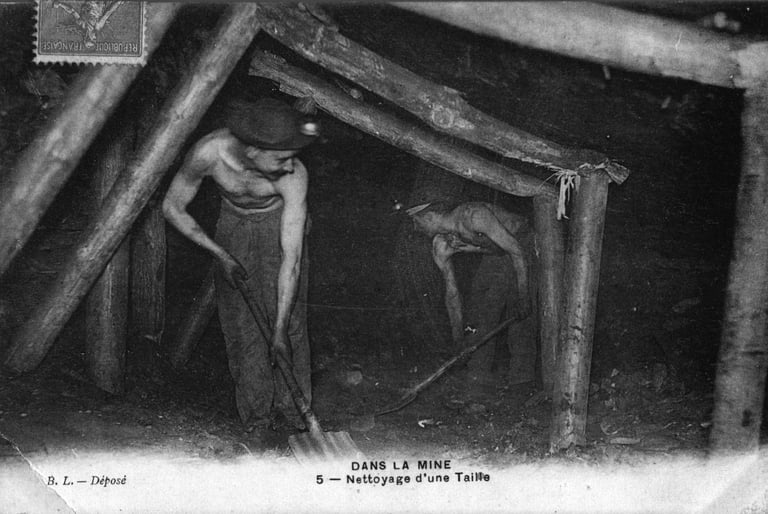

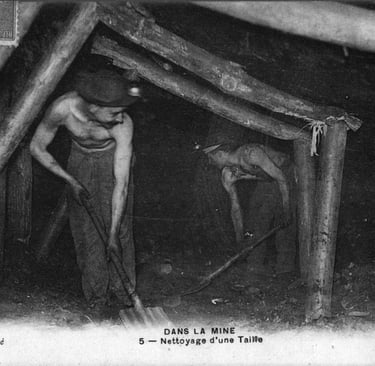

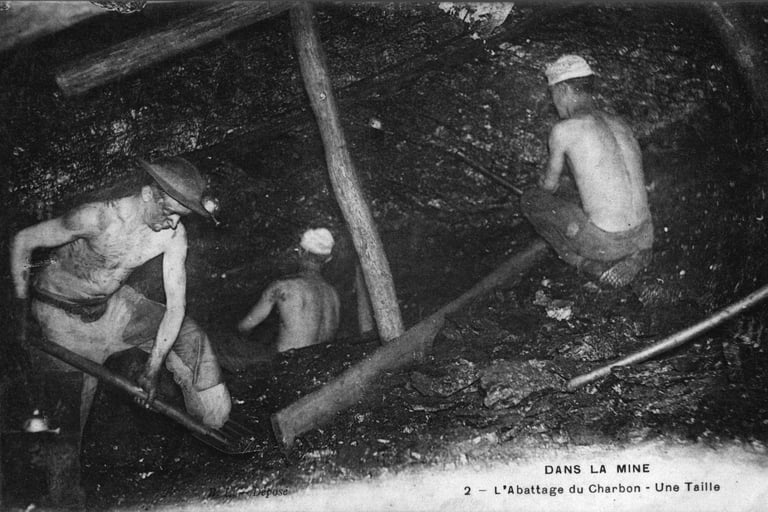

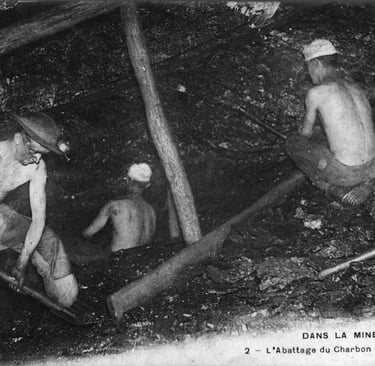

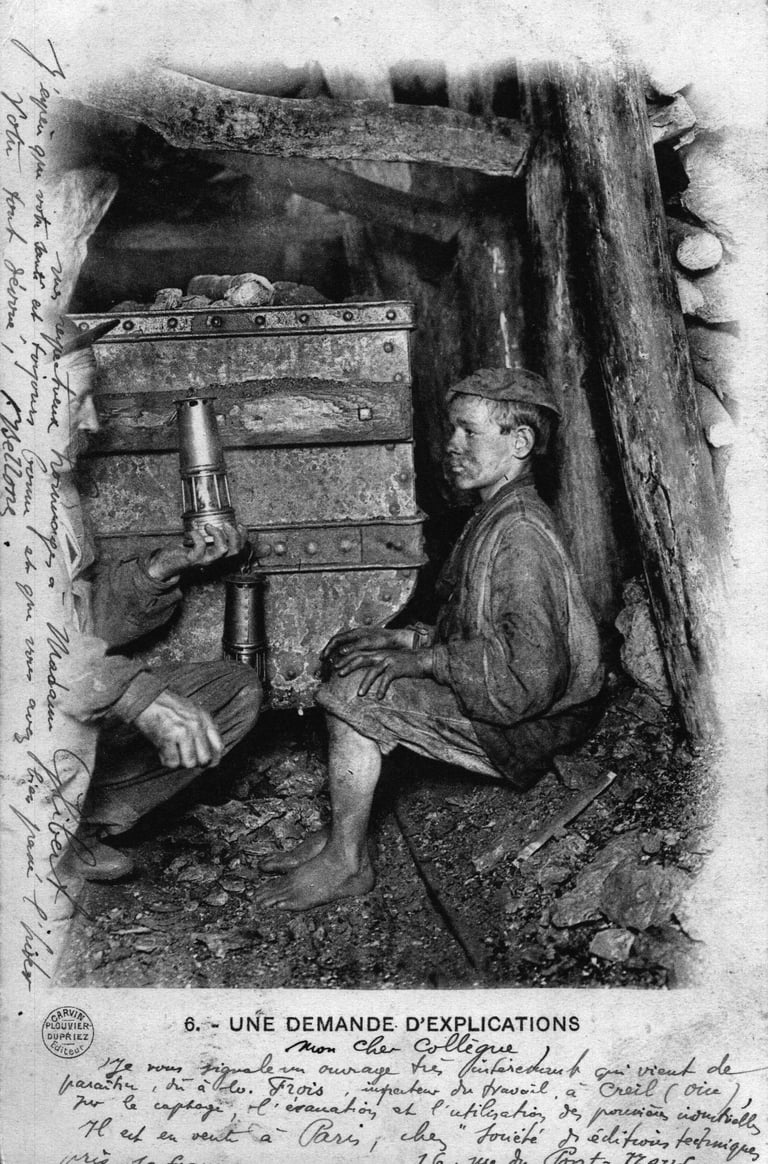

Au début de l'exploitation charbonnière, les concessionnaires faisaient appel à une main-d'œuvre paysanne locale, qui ne possédait pas les connaissances techniques nécessaires. Lorsque Les Établissements de Gemmelaincourt et de Gironcourt décidèrent, à partir de 1902, d'augmenter considérablement leur production, ils embauchèrent des mineurs qualifiés venant des bassins des Cévennes ou de Saône-et-Loire. Ces mineurs relataient avec gravité leur travail : la chaleur étouffante au fond de la galerie, l'étroitesse de l'exploitation où il fallait travailler à genoux, voire allongé sur le côté. Néanmoins, une famille de mineurs jouissait d'une certaine considération. On parlait d'une prospérité relative des mineurs, qui pouvaient facilement acheter poulets et lapins aux paysans et avaient la possibilité de fréquenter les bistrots. On enviait leurs épouses. Les mineurs et leurs familles étaient des hommes et des femmes dotés d'une forte personnalité et d'idées politiques progressistes.

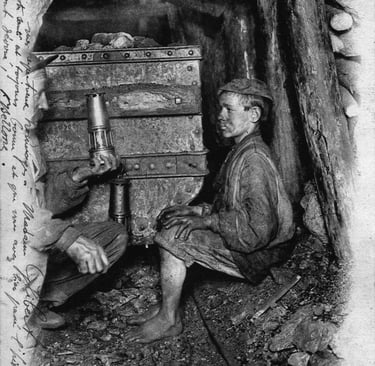

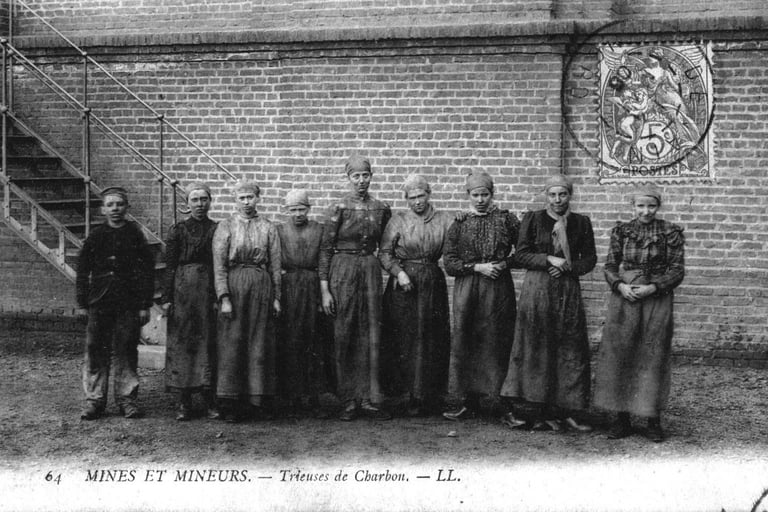

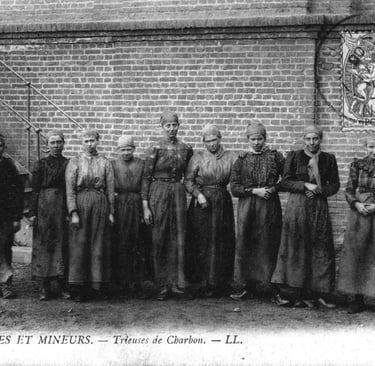

Les images suivantes ne proviennent pas de Gemmelaincourt. Elles donnent néanmoins une bonne idée des travaux dans une mine.

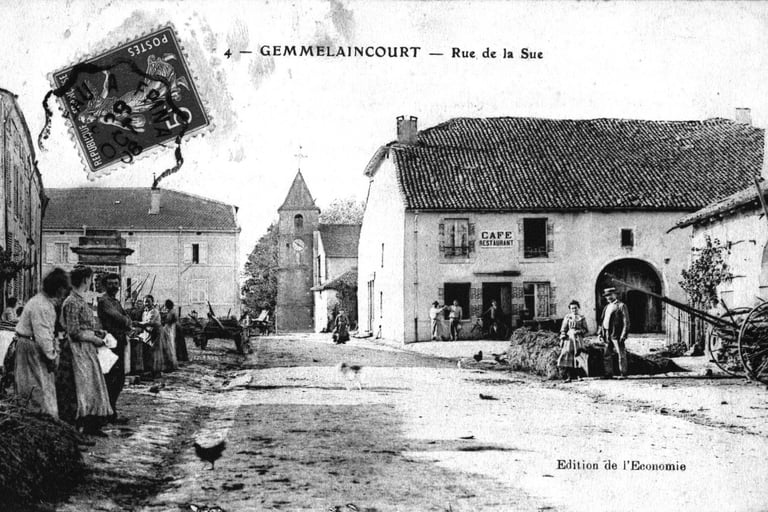

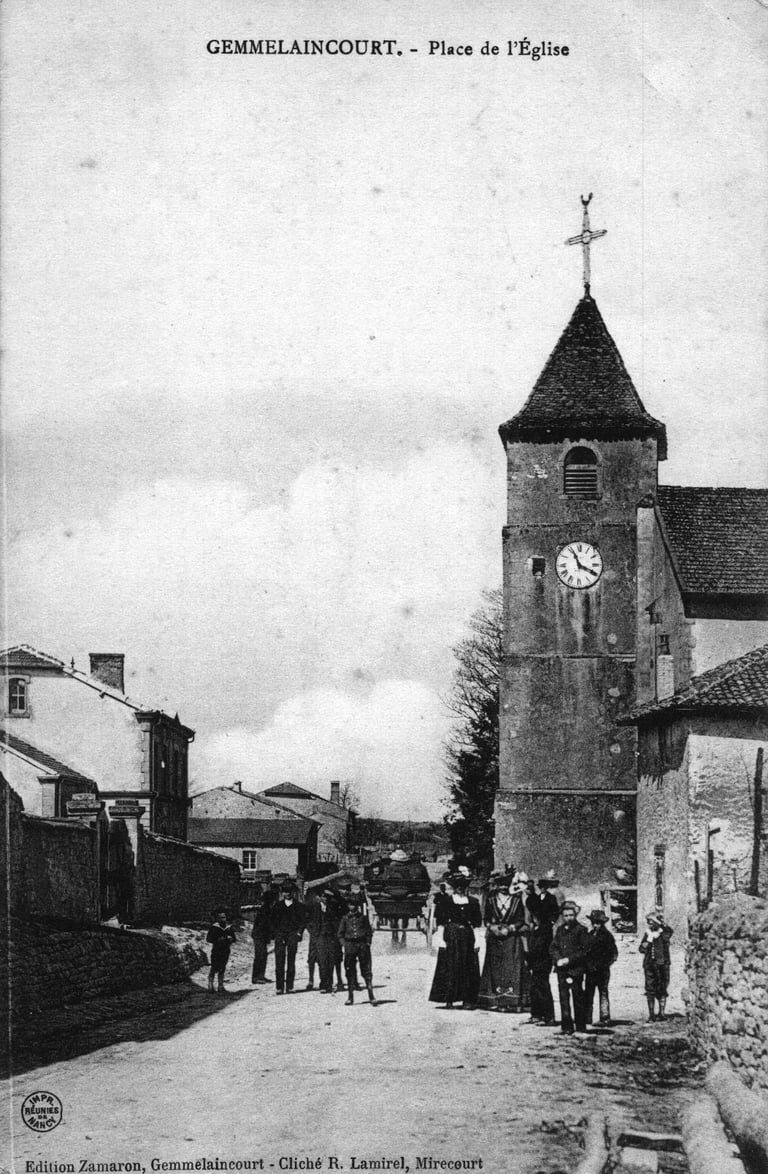

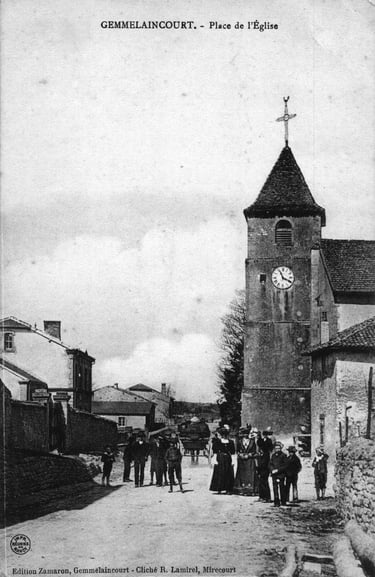

Le Café Zamaron et l'Église Saint-Maur (Google Maps)

Une vue aérienne de Gemmelaincourt en 2024 (Google Maps)

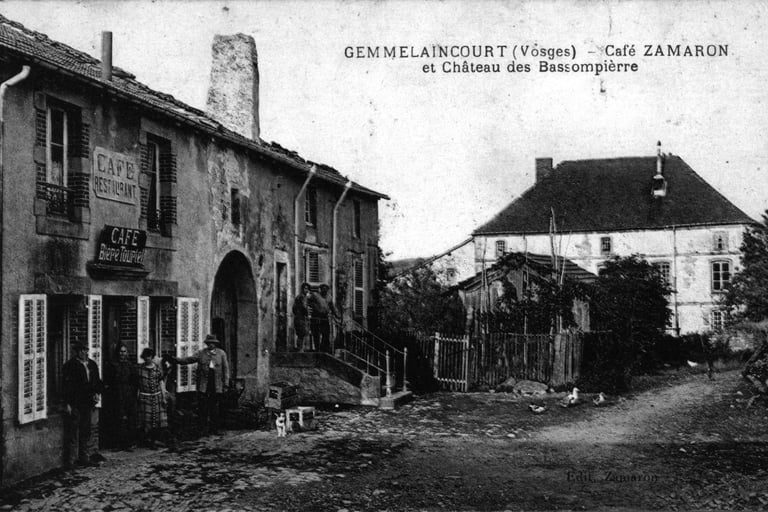

Le Café Zamaron et le Château de Bassompierre (Google Maps)

La Maison de Maître de la Rue de la Fontaine vers 1900 (Google Maps)

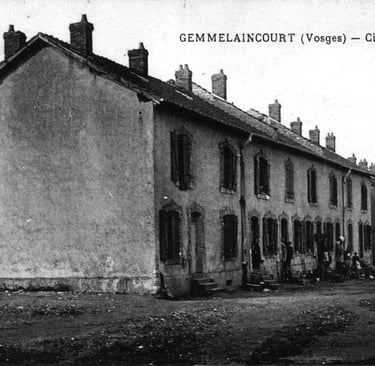

Les Cités Ouvrières de Gemmelaincourt vers 1909

Les Cités Ouvrières de Gemmelaincourt en 2024 (Google Maps)

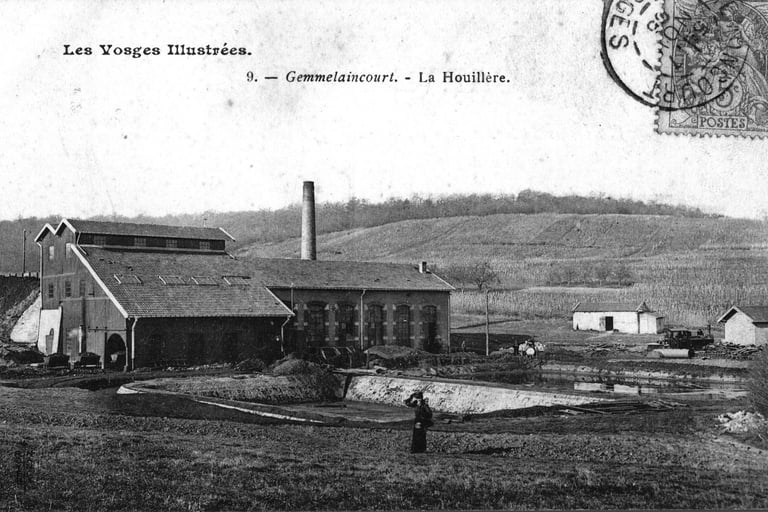

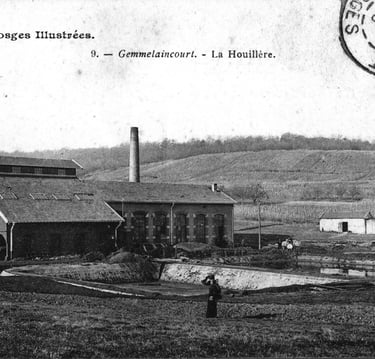

La Laverie de Charbon vers 1903

L'Ancien Emplacement de la Laverie de Charbon en 2024 (Google Maps)

L'Église Saint-Maur vers 1900 (Google Maps)

L'annonce commerciale de la société Houillère de Gemmelaincourt (Google Maps)

La reconstruction du tracé du chemin de fer à voie étroite

Le nettoyage du site d'extraction vers 1906

L'extraction du charbon vers 1906

Un mineur en tenue de travail

L'instruction d'un jeune garçon vers 1908

Les trieurs de charbon au travail vers 1912

Les trieurs de charbon vers 1906