Vittel

Splendeur et gloire d'une station thermale de la Belle Époque

La naissance d'une marque : De la source au phénomène international

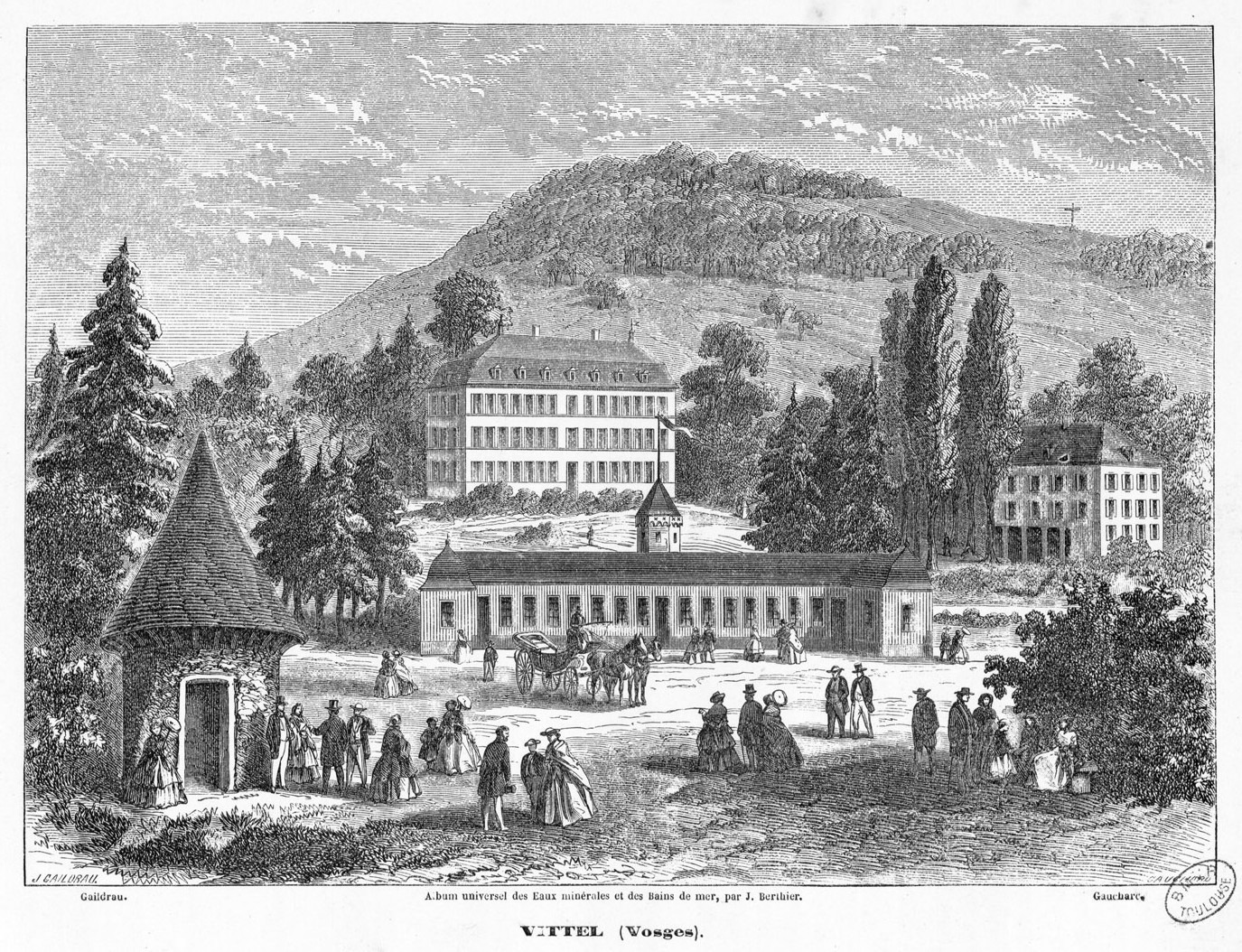

L'histoire de Vittel en tant que station thermale remonte loin, avec des preuves d'une ville thermale gallo-romaine à cet endroit dès l'an 69 après J.-C. Cependant, le développement moderne commença en 1854, lorsque l'avocat Louis Bouloumié, qui souffrait de troubles rénaux, hépatiques et gastriques et ne trouvait aucun soulagement à Contrexéville, testa avec succès la Source Gérémoy (plus tard Grande Source) à Vittel et l'acquiert par la suite. Bouloumié commença modestement : en 1855, il érigea une simple baraque en bois d'épicéa de 9x5 mètres au-dessus de la Grande Source, qui servait de buvette modeste et de local pour l'emballage des premières bouteilles en grès.

À partir de 1860, Vittel connut une expansion rapide. La baraque fut déjà transformée en pavillon en 1856, auquel fut adjointe une galerie de promenade fermée de 35 mètres de long, se terminant elle-même par un second pavillon. Ce dernier abritait une salle de lecture, tandis que la Grande Source conservait sa place dans le pavillon de droite. Des collections exotiques étaient exposées dans des vitrines de la galerie, et le premier établissement de bains fut construit au nord du pavillon. En 1857, un pavillon hexagonal fut érigé derrière la galerie de promenade pour la Source Marie à son point d'émergence. Un escalier extérieur menait à un balcon et au cabinet de travail de Louis Bouloumié. Un an plus tard, à 50 mètres au sud de la galerie, le petit pavillon rond pour la Source des Demoiselles fut construit. Dès 1860, l'établissement de bains était déjà trop petit pour accueillir le nombre croissant de curistes. Louis Bouloumié profita de l'agrandissement de l'établissement de bains pour y faire construire un appartement pour lui et sa famille au-dessus des bains. Ce bâtiment, reconnaissable à son portique à quatre colonnes rondes, s'agrandit pour atteindre 16 mètres sur 9 et comprenait plusieurs étages.

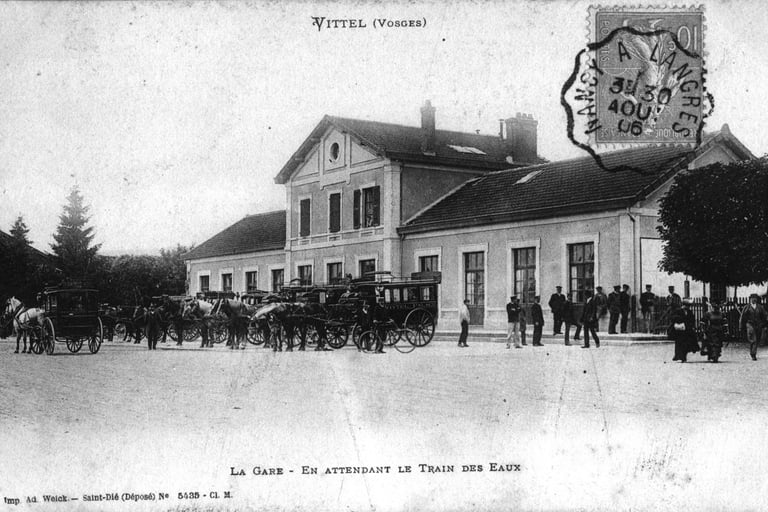

Un tournant décisif pour l'ascension de Vittel fut l'ouverture de la ligne de chemin de fer Longes-Vittel-Nancy en 1881. Ce désenclavement par les transports entraîna une forte augmentation du nombre de curistes et permit l'expédition efficace de l'eau minérale embouteillée vers toutes les régions du monde. Le chemin de fer fonctionna comme une véritable artère vitale pour la station thermale. Il transporta non seulement une clientèle aisée directement à Vittel, mais rendit également possible l'exportation mondiale de l'eau minérale embouteillée, permettant ainsi de consommer « l'expérience Vittel » au-delà de la station thermale physique. Cela transforma une source locale en une marque internationale et modifia fondamentalement le modèle économique de Vittel. L'ère de 1875 à 1915 marqua l'apogée des stations thermales françaises, Vittel en étant un exemple emblématique. Ces destinations devinrent des lieux de retraite privilégiés pour l'aristocratie et la bourgeoisie montante, qui recherchaient un mélange unique de prévention santé, d'hédonisme jouissif, de plaisirs oisifs et de frivolité sociale. La clientèle ne visait pas seulement la guérison, mais aussi l'ascension sociale par l'établissement de liens avec l'aristocratie.

L'établissement thermal vers 1860 (Source: commons.wikimedia.org) (Google Maps)

Le gare de Vittel vers 1906 (Google Maps)

Une journée dans la vie du curiste : Hédonisme, plaisir et prestige social

Ambroise Bouloumié, l'un des deux fils de Louis Bouloumié, décrivit en 1877 une journée typique d'un curiste, brossant un tableau vivant de la vie thermale. Le curiste se levait entre cinq et sept heures, se rendait aux sources et buvait son verre d'eau toutes les quinze minutes, tout en bavardant, se promenant ou jouant. Parmi les jeux les plus populaires à Vittel, qui s'accordaient particulièrement bien avec la cure, figuraient le croquet, la boule, le jeu de quilles et le tir. Le dernier verre était pris à neuf heures, pour commencer le petit-déjeuner à dix heures. Ensuite, chacun s'occupait de sa correspondance, lisait le journal, faisait une sieste ou se retrouvait dans la salle de jeux. À trois heures, la vie reprenait dans le parc, la cure suivait son cours – une cure simple, consistant seulement à boire encore quelques verres de cette eau agréable et rafraîchissante. Les amateurs de tir aux pigeons d'argile se réunissaient deux fois par semaine, tandis que les excursionnistes, après s'être concertés avec le médecin, s'absentaient l'après-midi et ne revenaient qu'au dîner à six heures. Après le dîner, suivait une promenade d'environ une heure sur la terrasse, en ville ou sur le chemin forestier, puis l'on rejoignait les salons. Deux à trois fois par semaine, la troupe de théâtre de la maison offrait de charmantes représentations telles que l'opéra-comique, l'opérette, la comédie et le vaudeville. Les bals occupaient les soirées que le théâtre laissait libres, et partageaient à contrecœur certaines d'entre elles avec des concerts ou des représentations spéciales d'artistes invités. Au plus tard à onze heures, toutes les lumières s'éteignaient, et un sommeil profond – le premier et infaillible bienfait de la cure – préparait les forces pour une nouvelle journée.

Cette description détaillée de la journée type montre que les stations thermales n'étaient pas seulement des établissements médicaux, mais des scènes sociales méticuleusement orchestrées. L'accent mis sur la convivialité, les jeux, le théâtre et les bals, en complément de l'application de l'eau, illustre que ces lieux étaient conçus pour maximiser le plaisir et favoriser les interactions sociales. L'intégration d'activités sportives consolida la réputation de Vittel en tant que centre dynamique de repos actif et refléta des tendances sociétales générales visant à l'hédonisme et à la commercialisation des loisirs. C'était une stratégie délibérée pour attirer une clientèle aisée, qui ne cherchait pas seulement la guérison, mais aussi un environnement de prestige social et de divertissement.

Le guignol dans le parc

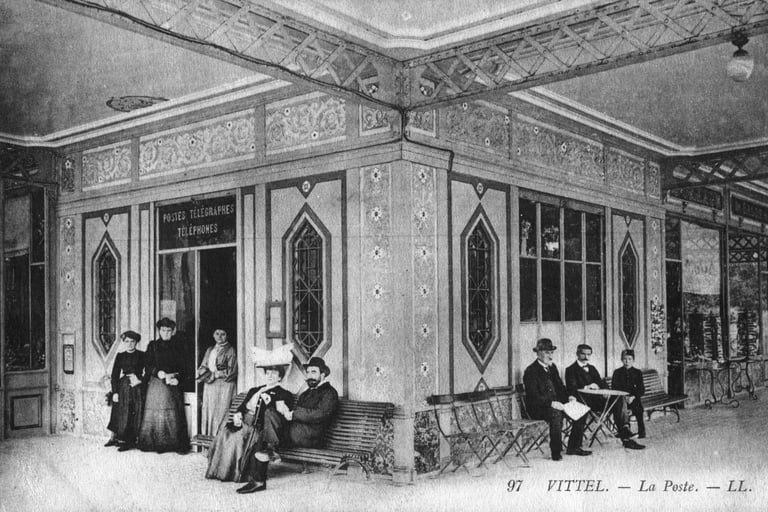

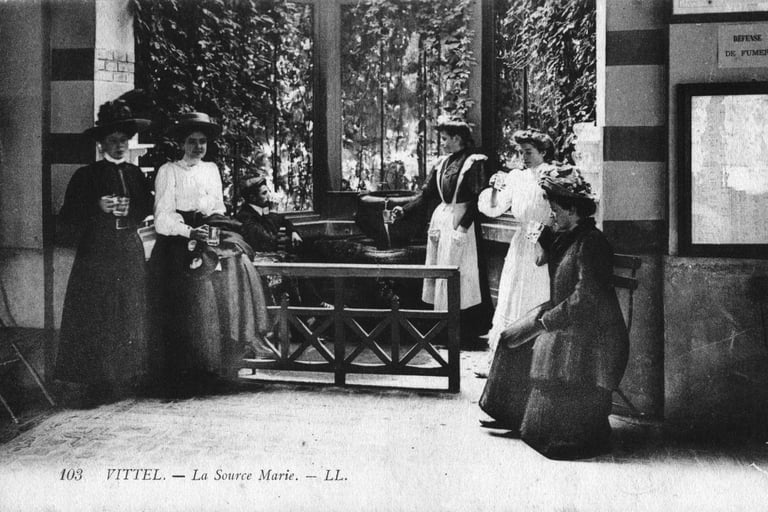

Le Pavillon des Postes dans la Grande Galerie vers 1905 (Google Maps)

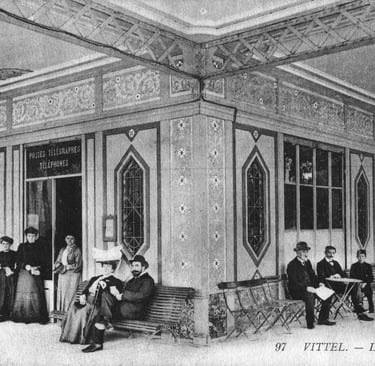

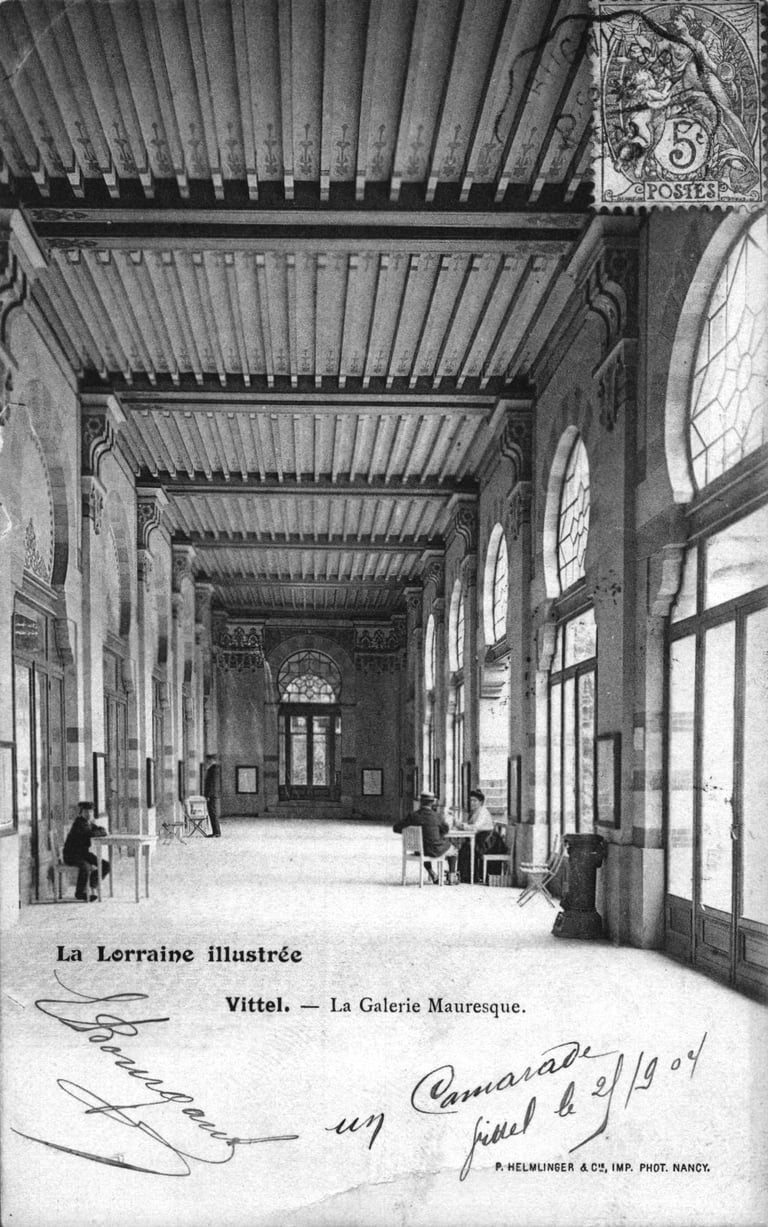

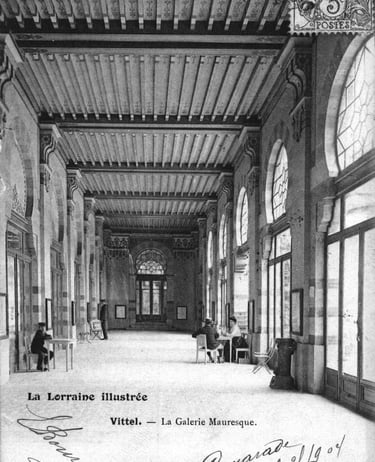

La Source Marie dans la Galerie mauresque de Charles Garnier vers 1900 (Google Maps)

Évolution architecturale : Des débuts modestes aux somptueux édifices de Charles Garnier et à l'Art Nouveau

L'établissement thermal de Vittel a considérablement évolué et s'est transformé depuis ses modestes débuts. L'établissement de bains construit en 1856 était, comme déjà mentionné, devenu trop petit en 1860, ce qui a conduit à des agrandissements qui incluaient également un appartement pour Louis Bouloumié et sa famille au-dessus des bains.

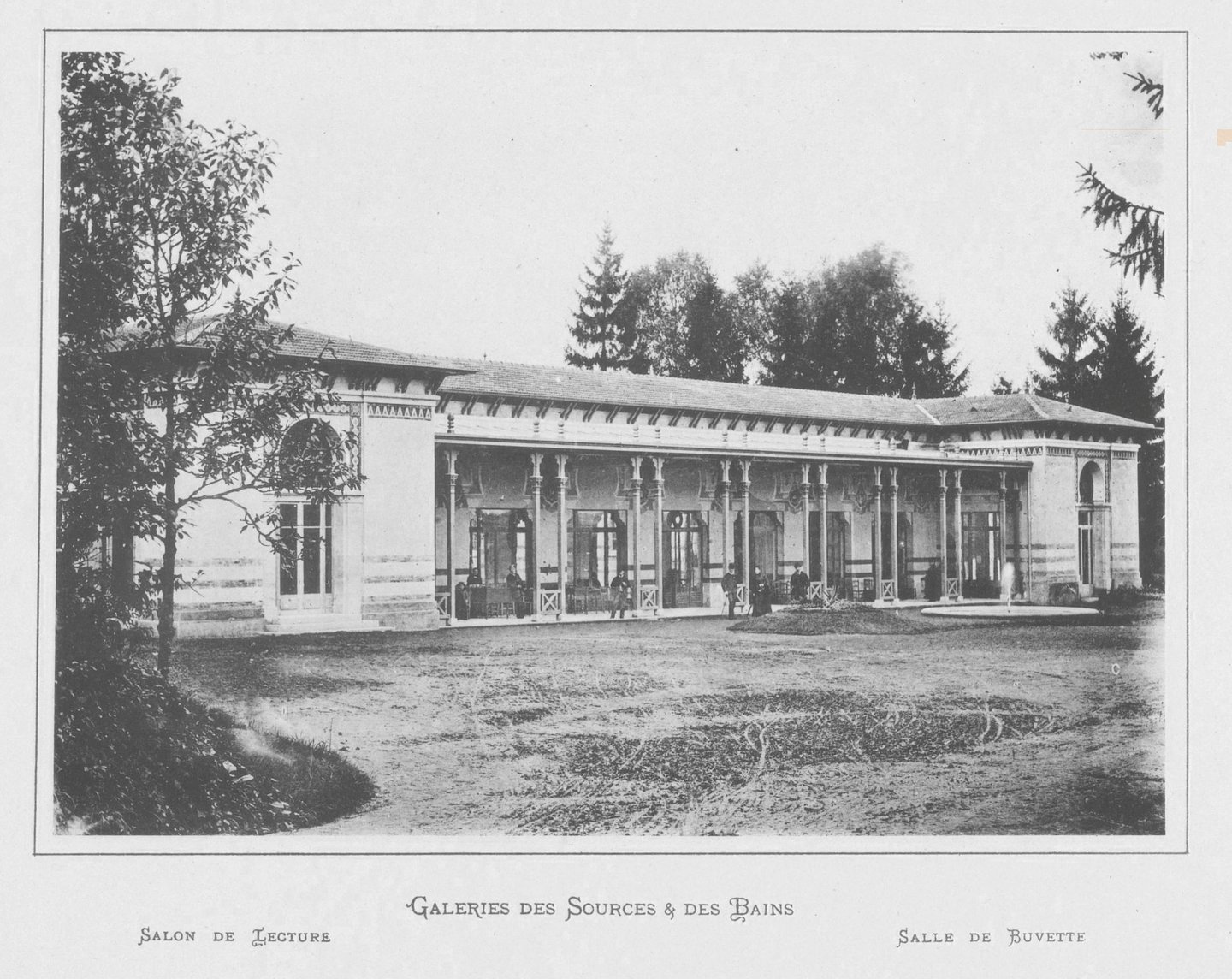

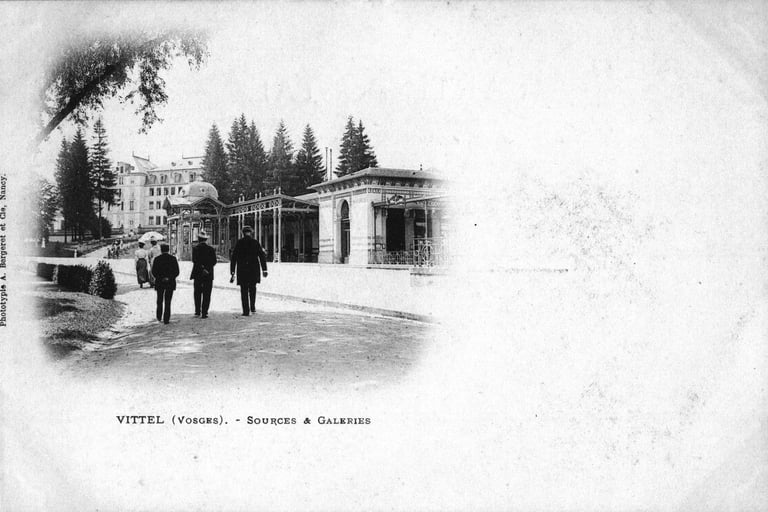

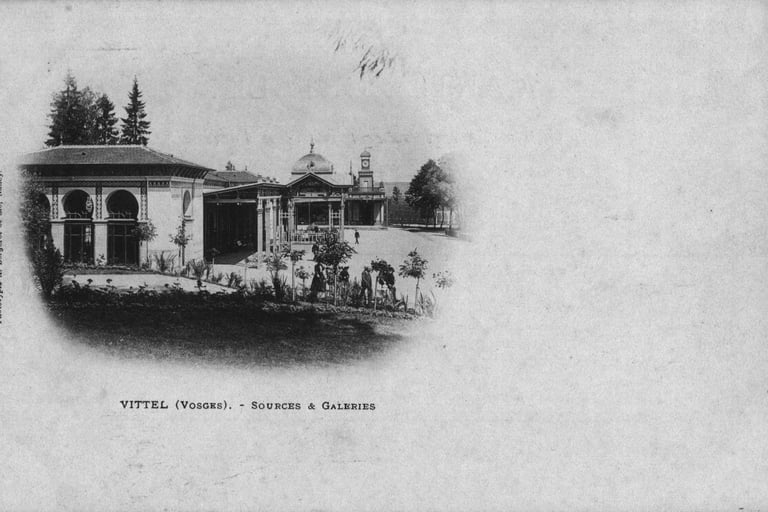

En 1882, avec la fondation de la Société Générale des Eaux Minérales de Vittel, la famille Bouloumié se tourna vers le célèbre architecte Charles Garnier, renommé pour l'Opéra de Paris, afin d'adapter l'établissement thermal aux exigences élevées de la clientèle. Le projet de Garnier remplaça les constructions hétérogènes de 1856 par de magnifiques Galeries des Sources & des Bains, inaugurées en 1884. Cet ensemble de style mauresque comprenait une double galerie – l'une fermée, l'autre ouverte sur toute sa longueur – ainsi qu'un atrium avec des salles de douches et des bains et deux pavillons symétriques. La Grande Source et la Source Salée, découverte en 1873, étaient initialement logées dans des bassins de grès presque identiques dans le pavillon de droite. Ce fut probablement avant 1900 que la Source Salée déménagea dans le pavillon de gauche, laissant la Grande Source seule. Un peu plus tard, la Grande Source reçut un nouveau bassin d'eau au centre du pavillon, ce qui nécessita l'agrandissement de ce dernier. La date exacte à laquelle la Source Marie fut installée dans la galerie mauresque fermée n'est pas documentée. Cependant, des cartes postales témoignent que cela a dû se produire avant 1901.

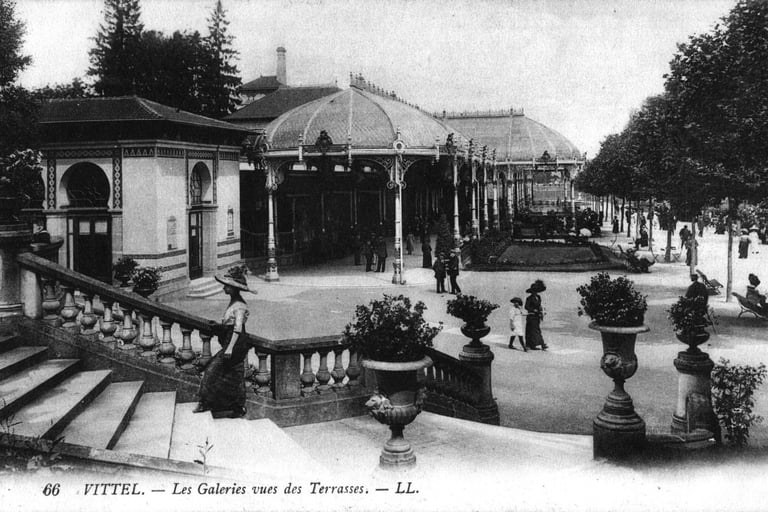

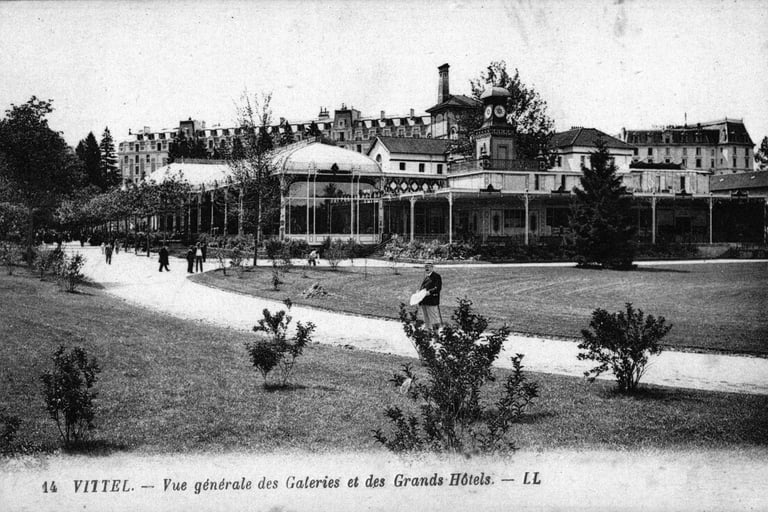

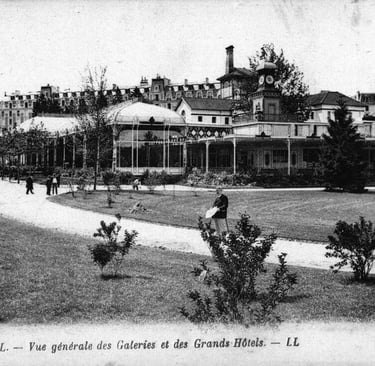

Dès 1897, la Galerie des Sources & des Bains connut une extension significative : non seulement une nouvelle galerie lui fut ajoutée en façade, mais aussi une galerie ouverte fut construite vers le nord. Cette dernière était bordée sur son côté ouest par des boutiques de plain-pied, de conception identique. Peu de temps après, vers 1899, une autre rangée de boutiques fut érigée à angle droit par rapport à la galerie nord, sur une terrasse couverte. Cet ensemble s'achevait par un pavillon doté d'un clocher, qui abritait un bureau de poste. Ce pavillon dut cependant être déplacé vers l'ouest dès 1905, afin de laisser la place à un projet encore plus vaste.

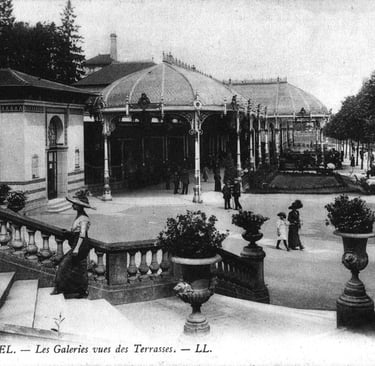

L'âge d'or architectural de la station thermale mondaine de Vittel commença en 1905 avec la Grande Galerie. Cet édifice imposant, doté d'une fascinante structure métallique de style Art Nouveau, était bien plus qu'un simple bâtiment. D'élégantes colonnes métalliques, souvent peintes d'un bleu éclatant et ornées de détails artistiques, soutenaient une monumentale toiture. De petites boutiques bordaient les allées, invitant à la flânerie et au shopping. La galerie était un lieu où l'on se montrait et où l'on était vu : la haute société internationale s'y rencontrait, s'y promenait dans ses plus beaux atours, échangeait les dernières nouvelles ou se délectait simplement de l'atmosphère de plaisir insouciant. L'évolution architecturale, d'une simple cabane au complexe mauresque de Garnier et à la Grande Galerie Art Nouveau, raconte directement la splendeur et le raffinement croissants de Vittel, reflétant son ascension vers le statut de destination de luxe. L'architecture de cette époque n'était pas seulement fonctionnelle, mais une affirmation délibérée de prestige et un moyen de créer une atmosphère désirée.

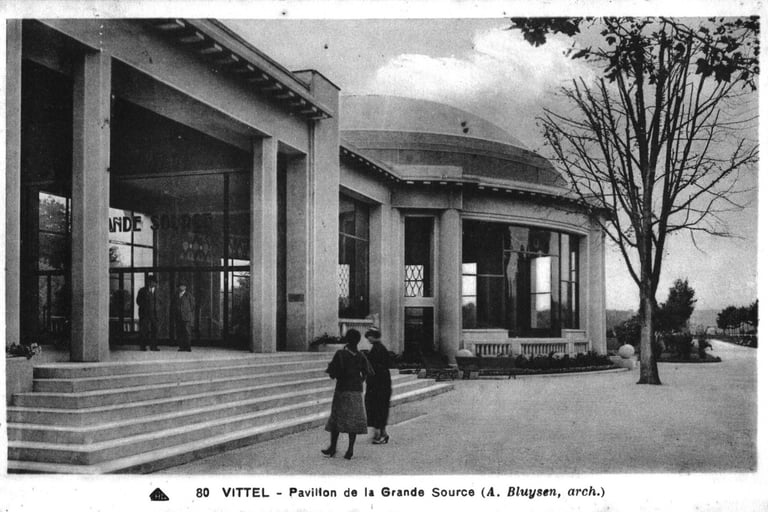

Plus tard, à partir de 1930, d'importants travaux de modernisation furent réalisés selon les plans d'Auguste Bluysen, en collaboration avec Fernand César. Toute la structure métallique de la Grande Galerie fut recouverte de stuc et les colonnes furent gainées de béton. C'est ainsi que la galerie de style Art Nouveau devint un bâtiment Art Déco – tout en blanc, reflétant parfaitement l'esprit hygiéniste de l'époque. Cette transformation de l'Art Nouveau à l'Art Déco reflète des tendances artistiques et culturelles européennes plus larges et témoigne d'une adaptation continue aux idéaux esthétiques et hygiéniques changeants.

Galeries des Sources & des Bains de Charles Garnier vers 1884 (Source: Rijksmuseum, Amsterdam) (Google Maps)

Le pavillon de gauche de Charles Garnier avec la Source Salée

Le pavillon de droite de Charles Garnier avec la Grande Source

Galerie mauresque avec la Source Marie derrière la dame assise

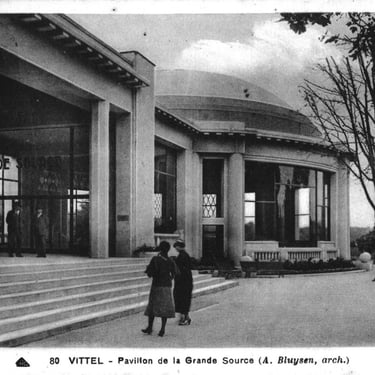

En 1905, la Source Salée reçut un nouveau pavillon magnifique de style Art Nouveau (Jugendstil) situé directement à l'entrée de l'hydrothérapie, où elle demeura jusqu'en 1930. Dès 1920, la Source Salée fut renommée Source Hépar, son nom ne véhiculant pas une image positive. En 1930, la Source Hépar fut de nouveau replacée dans le pavillon de droite des Galeries des Sources & des Bains, prenant la place de la Grande Source. La Grande Source, quant à elle, s'installa définitivement dans la rotonde Art Déco nouvellement construite par Auguste Bluysen à l'extrémité de la Grande Galerie. Des cartes postales montrent qu'à partir d'environ 1900, l'eau médicinale était servie aux curistes par des donneuses d'eau, dont la tâche était de remplir les verres de cure selon la quantité d'eau prescrite par le médecin. Ce métier a aujourd'hui disparu.

Le pavillon de droite agrandi avec la Grande Source vers 1904

Le nouveau pavillon de style Art Nouveau pour la Source Salée vers 1905

La galerie en façade et le pavillon avec clocher à l'arrière-plan

La galerie en façade et le Grand Hôtel à l'arrière-plan (Google Maps)

La Rotonde Art Déco d'Auguste Bluysen à l'extrémité de la Grande Galerie vers 1930

L'entrée de la Grande Galerie vers 1905

L'entrée de la Grande Galerie en 2025 (Google Maps)

La Rotonde Art Déco d'Auguste Bluysen à l'extrémité de la Grande Galerie en 2025

L'intérieur de la Grande Galerie avec vue vers le sud

L'extrémité de la Grande Galerie et le clocher déplacé vers l'ouest

La Grande Galerie en 2025

L'intérieur de la Grande Galerie avec vue vers le sud en 2025

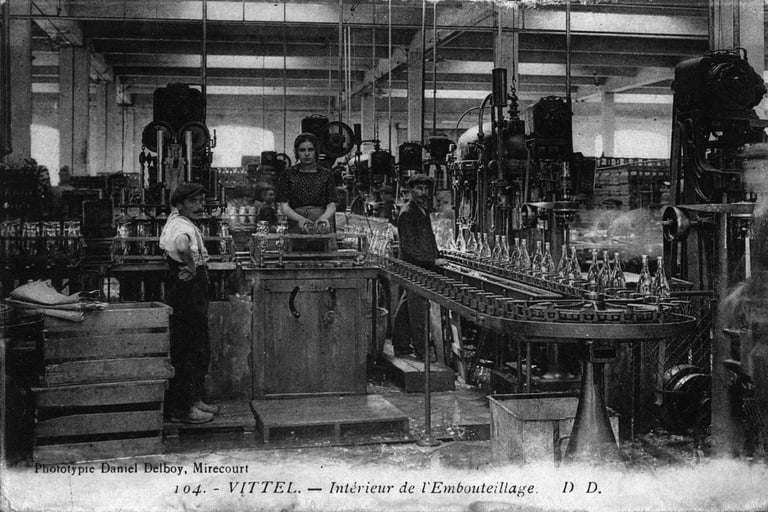

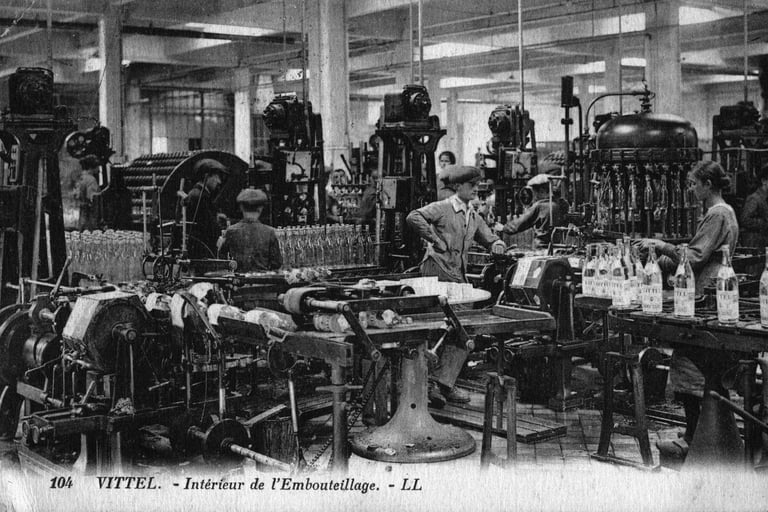

Stations d'embouteillage : De l'artisanat à la marque mondiale

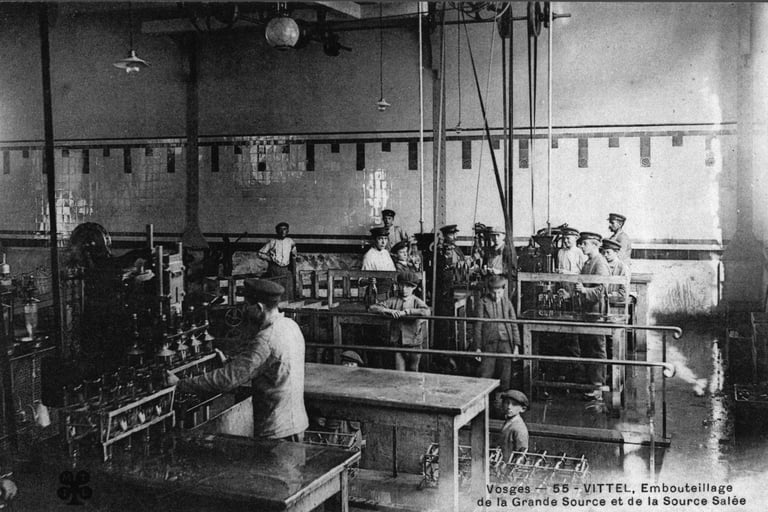

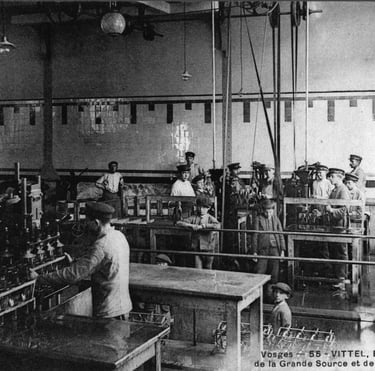

L'embouteillage de l'eau médicinale à Vittel commença en 1856, encore manuellement, directement au bassin de la Grande Source dans la première cabane en bois. L'eau était alors versée dans des bouteilles carrées en grès et scellée avec un bouchon de porcelaine et un joint en caoutchouc.

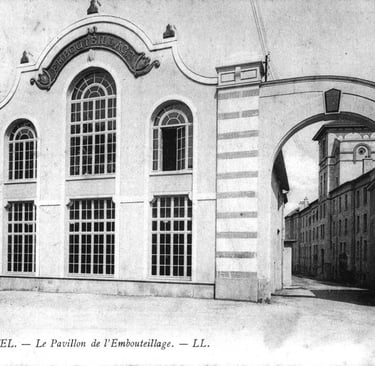

Avec la construction de la première usine d'embouteillage moderne en 1875, le passage aux bouteilles en verre fut définitivement acté. Diverses machines pour le rinçage, le remplissage, le bouchage et le scellage facilitèrent le processus et augmentèrent l'efficacité. Bien que cette station d'embouteillage de 1875 ait été continuellement modernisée et agrandie en 1882, elle ne put finalement plus répondre à la demande sans cesse croissante. La façade remarquable de cette première station d'embouteillage est conservée jusqu'à aujourd'hui.

En 1898, la Société Générale des Eaux Minérales de Vittel atteignit une production annuelle d'un million de bouteilles. Ce jalon incita Jean Bouloumié, en collaboration avec un groupe d'industriels de Nancy et des Vosges, à initier la construction d'une verrerie industrielle à Gironcourt-sur-Vraine en 1901.

Une nouvelle et deuxième usine d'embouteillage fut construite en 1904, juste à côté de la première, et ce, immédiatement devant les thermes nouvellement érigés. Cependant, la proximité de l'établissement thermal générait régulièrement du mécontentement chez les curistes en raison du bruit de l'usine d'embouteillage. En remplacement des deux précédentes usines, une troisième usine d'embouteillage industrielle fut construite entre 1911 et 1913. Afin de ne pas perturber l'harmonie du parc et des galeries avoisinantes, ce bâtiment fut édifié sur un seul niveau et un peu à l'écart des bains. Dès 1929, ce bâtiment n'abritait déjà plus l'usine d'embouteillage et prit le nom de Palmarium, un lieu où les palmiers étaient entreposés pendant la saison hivernale. En 1936, il fut décidé d'aménager une piscine dans le Palmarium.

L'usine d'embouteillage Nord fut construite en 1929 et directement raccordée à la ligne de chemin de fer. En 1955, les travaux de l'usine d'embouteillage Sud débutèrent. Il est notable qu'en 1980 et 1981, Vittel fut la marque la plus vendue au monde avec 554 millions de bouteilles d'eau minérale.

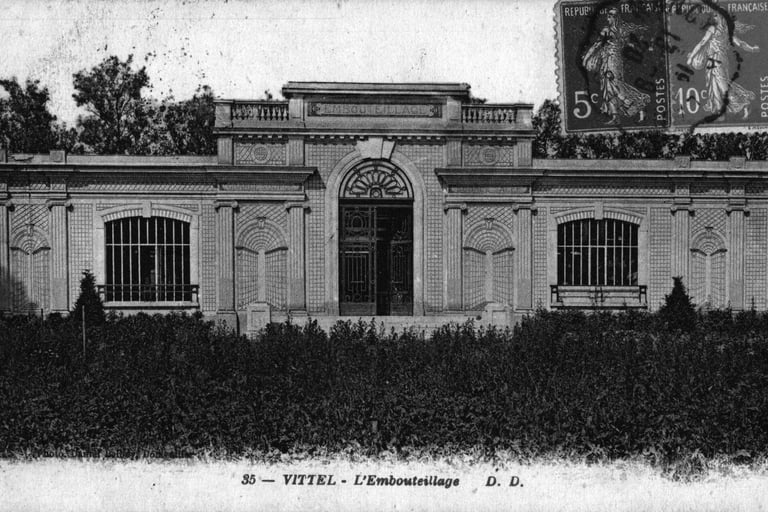

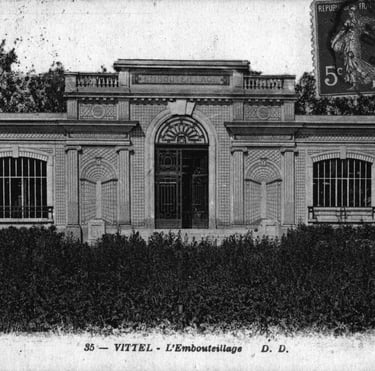

La première usine d'embouteillage de 1875

La façade de la première usine d'embouteillage en 2025

L'intérieur de la première usine d'embouteillage avec vue vers le sud

L'intérieur de la première usine d'embouteillage avec vue vers l'est.

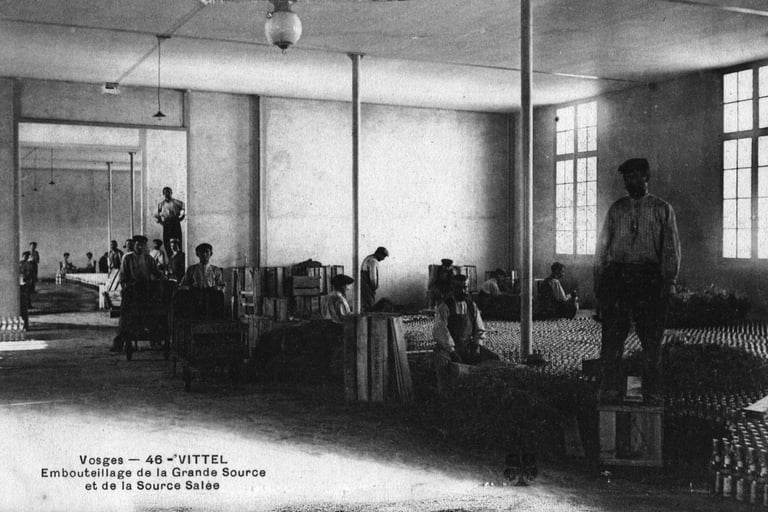

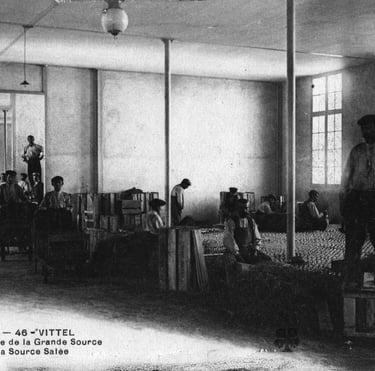

Un intérieur de la deuxième usine d'embouteillage pour l'étiquetage

Un intérieur de la deuxième usine d'embouteillage

La troisième usine d'embouteillage, aujourd'hui le Palmarium (Google Maps)

L'entrée de la troisième usine d'embouteillage vers 1913

L'intérieur de la troisième usine d'embouteillage

L'intérieur de la troisième usine d'embouteillage

L'entrée de la piscine actuelle en 2025 (ancienne troisième usine d'embouteillage) (Google Maps)

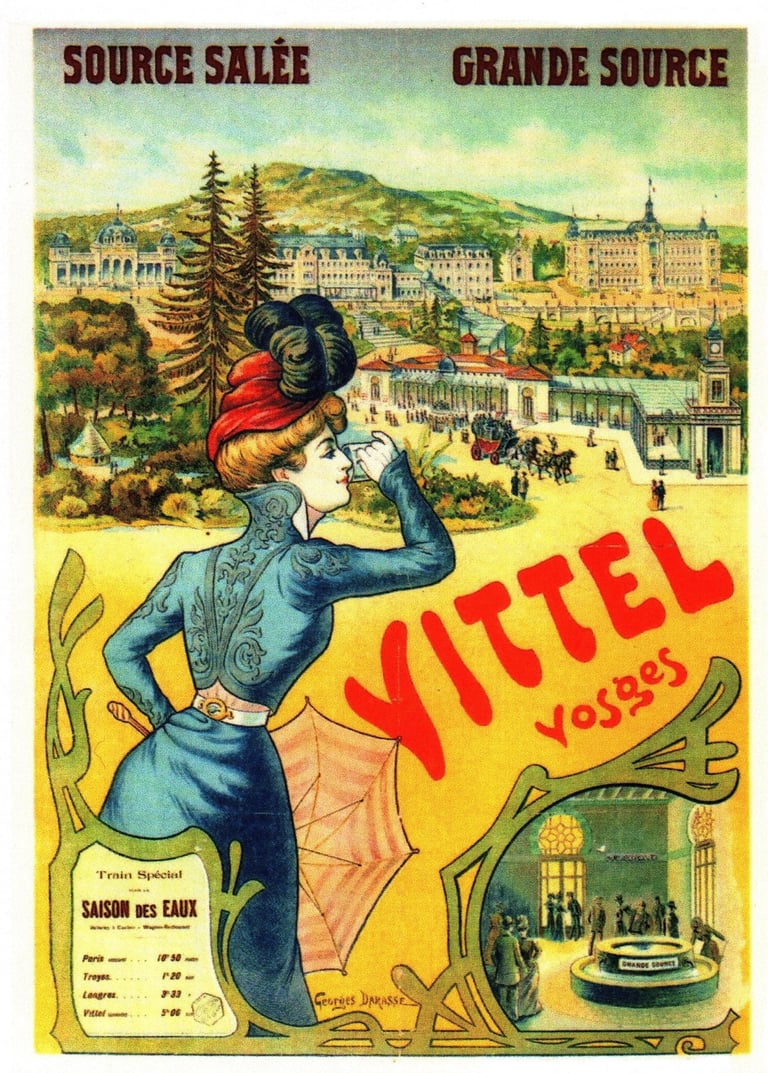

L'art de la séduction : Campagnes d'affichage et le style Art Nouveau comme outil marketing

Le tournant du siècle fut une période de profonde effervescence culturelle et d'innovation artistique en France, la lithographie révolutionnant la production d'affiches et marquant durablement l'industrie de la publicité. Elle permit la reproduction de masse d'affiches colorées et frappantes, d'une qualité artistique sans précédent. Rapidement, les affiches, notamment dans les villes dynamiques, devinrent une forme dominante de communication de masse.

Vittel a rapidement saisi l'immense pouvoir de la publicité visuelle et l'a utilisée stratégiquement pour attirer une clientèle exigeante et aisée. De vastes campagnes d'affichage, particulièrement autour de 1900, ont contribué de manière significative à faire connaître la station thermale à l'échelle internationale. La célèbre agence de publicité parisienne Havas a joué un rôle décisif dans ce processus. Havas offrait à ses clients un service complet, allant du conseil en marketing à la conception et à la commande d'affiches auprès d'artistes renommés, en passant par l'impression et le placement ciblé de la publicité sur les colonnes Morris et dans les journaux. Il est très probable que les affiches de Vittel se trouvaient sur les colonnes Morris de nombreuses grandes villes européennes, car celles-ci étaient considérées comme les supports publicitaires les plus importants et les plus répandus dans l'espace public, en particulier dans le secteur du tourisme.

Les affiches de Vittel, de grande qualité, étaient conçues dans un élégant style Art Nouveau, souvent par des artistes renommés tels que Hugo d'Alési, connu comme un créateur prolifique d'affiches de voyage de la Belle Époque. Le style Art Nouveau se caractérise visuellement par des lignes organiques, courbes et asymétriques, directement inspirées des formes naturelles comme les plantes et les fleurs. Les affiches françaises de cette époque représentaient fréquemment des figures féminines idéalisées, incarnant le glamour, la beauté et la modernité, souvent dépeintes avec des lignes fluides et des motifs floraux élaborés. Bien que ce style puisse sembler contraster avec le monde de plus en plus industrialisé et urbanisé de cette période, ces affiches parvenaient habilement à concilier les angoisses de l'industrialisation et de l'urbanisation avec la promesse de loisirs modernes et de beauté. Elles rendaient ainsi la destination promue non seulement extrêmement désirable, mais aussi apparemment accessible, offrant un baume visuel efficace pour la psyché de l'époque.

Une affiche bien connue de Hugo F. D’Alési, datant d'environ 1905, capture de manière impressionnante un monde de loisirs idyllique. Elle représente une dame élégamment vêtue, un enfant jouant sans souci et un chien noble, le tout niché dans un décor d'architecture grandiose et d'une nature luxuriante. Cette représentation n'était pas un reflet réaliste, mais une « utopie sublimée » – un monde sans poussière, sans quotidien, fait uniquement de pureté, de repos, de guérison et de prestige social. Les panoramas de ces affiches transmettaient souvent une expérience idéalisée, en omettant délibérément les phases de transformation et les chantiers. Les éléments décoratifs de certaines constructions étaient représentés de manière disproportionnée afin d'assurer la reconnaissance du lieu. L'objectif principal de cette œuvre d'art était d'attirer l'aristocratie fortunée et la bourgeoisie montante – précisément le public cible à la recherche de stations thermales luxueuses. Cette clientèle n'était pas seulement intéressée par les bienfaits tangibles des eaux curatives, mais aussi par les avantages sociaux immatériels et l'environnement exclusif qu'une station thermale renommée pouvait offrir. L'affiche mettait explicitement en avant les diverses options de loisirs en faisant la promotion d'installations telles que le casino, le théâtre et les courses de chevaux. Elle soulignait également, de manière stratégique, la durée courte et confortable du voyage en train depuis Paris, positionnant ainsi Vittel non seulement comme une station thermale, mais comme une destination de loisirs complète et de premier ordre, bien au-delà des offres purement thérapeutiques. En représentant une femme de haut statut social et de modestie, l'affiche s'adressait à une clientèle recherchant la santé et les loisirs dans un environnement respectable et sophistiqué. Cela suggère que Vittel se positionnait comme un lieu de retraite plutôt « familial » ou « respectable » pour la haute société, se distinguant ainsi d'autres stations thermales qui pouvaient cultiver une réputation plus frivole. Ce choix stratégique visait à attirer un segment particulier de l'élite qui appréciait la bienséance autant que le plaisir.

La description détaillée des campagnes d'affichage de Vittel et la révolution plus large de la lithographie dans la publicité révèlent une stratégie marketing très élaborée. Ces publicités n'étaient pas seulement informatives, elles avaient une intention transformatrice. Elles créaient délibérément un « monde d'expériences idéalisé » et une « utopie sublimée », en masquant volontairement les réalités moins glamour des chantiers et des transformations. Ceci illustre comment la culture visuelle était stratégiquement utilisée pour vendre un rêve et pour façonner la perception publique de la Belle Époque comme une ère exclusivement belle, dissimulant habilement les complexités industrielles et sociales sous-jacentes. L'utilisation de figures féminines idéalisées souligne l'image souhaitée, souvent irréaliste, qui était projetée pour attirer une clientèle aisée et spécifique.

L'établissement thermal de Charles Garnier vers 1884

La station thermale vers 1900

La station thermale vers 1905

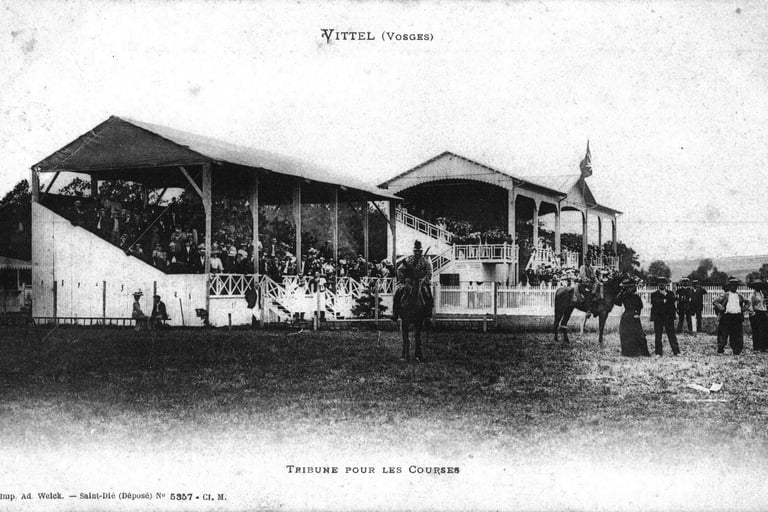

Sport et Loisirs : Vittel, Centre de l'Élite Européenne

Au début de la Belle Époque, on était convaincu que tout investissement financier fondé sur les deux besoins fondamentaux de l'être humain – éviter la maladie et échapper à l'ennui – serait forcément couronné de succès. Si l'on ne visitait pas Vittel pour des raisons de santé, on s'y rendait par plaisir. Partant de ce principe, non seulement un casino vit le jour à Vittel, mais aussi diverses installations sportives. Très tôt, l'exigence de compléter la cure hydrominérale par des activités sportives s'imposa. Cela mena à la création de stands de tir (1892), de lawn tennis (1895), de l'hippodrome (1903) et du golf (1907).

La ville thermale de Vittel, à l'instar d'autres stations, offrait à l'élite un espace de liberté pour s'adonner à ses penchants hédonistes, loin du strict contrôle social de son quotidien. Le sport y constituait une forme légitimée et souvent très estimée de divertissement et de plaisir, s'intégrant parfaitement dans l'ambiance de l'oisiveté et de la frivolité. La Belle Époque fut une ère de transformation pour Vittel, faisant passer la ville d'un simple lieu de cure à un centre luxueux et dynamique pour le sport et les loisirs de l'élite européenne. Le développement et la popularisation de sports tels que le golf et le tennis, ainsi que l'élargissement de l'ensemble de l'offre de loisirs, n'étaient pas des phénomènes fortuits, mais le résultat d'investissements ciblés dans les infrastructures, d'une compréhension approfondie des besoins de la clientèle aisée et des tendances sociétales générales vers l'hédonisme et la récupération active.

La passion sportive et le nouveau rôle de la Sportswoman furent des piliers centraux de cette évolution, ayant des répercussions sociales profondes, notamment en ce qui concerne l'interaction sociale, l'évolution des rôles de genre et la commercialisation des loisirs. L'expansion des installations sportives et l'accent mis sur les penchants hédonistes témoignent d'une commercialisation consciente des loisirs pour l'élite. Plus qu'un simple mot, la Sportswoman est un indicateur fort de changements sociaux importants. Les avancées technologiques telles que le chemin de fer, le vélo et l'automobile, ainsi qu'une mode moins restrictive, ont permis aux femmes de participer à la vie publique et aux activités de loisirs actives. La Sportswoman incarnait cette liberté et cette capacité d'action nouvellement acquises par les femmes, défiant les rôles de genre traditionnels et contribuant à une présence féminine plus active et visible dans la société. Cela met en évidence la manière dont les incitations économiques – répondre à la demande de l'élite – ont interagi avec les changements sociaux, tels que l'émancipation croissante des femmes, pour façonner le paysage culturel de l'époque.

L'Ancien Casino originel de Charles Garnier avant le grand incendie de 1920 (Google Maps)

L'hippodrome (Google Maps)

Jalons Importants dans le Développement de Vittel (1854-1930)

1854 : Louis Bouloumié acquiert la Source Gérémoy. Cet événement marque le début du développement moderne de Vittel en tant que station thermale.

1855 : Construction de la première cabane en bois au-dessus de la Grande Source. Cela symbolise les débuts modestes et entrepreneuriaux du thermalisme à Vittel.

1881 : Ouverture de la ligne de chemin de fer Longes-Vittel-Nancy. Cette liaison est décisive, car elle permet une augmentation significative du tourisme thermal et un acheminement efficace de l'eau à travers le monde.

1882 : Fondation de la Société Générale des Eaux Minérales de Vittel. La création de cette société formalise l'activité et conduit à des investissements considérables ainsi qu'à une expansion rapide.

1884 : Inauguration des Galeries des Sources & des Bains par Charles Garnier. Cet édifice établit la splendeur architecturale de Vittel et attire une clientèle d'élite.

1898 : La production annuelle atteint 1 million de bouteilles. Ce jalon déclenche l'expansion industrielle de la production de verre à Gironcourt-sur-Vraine, nécessaire pour répondre à la demande croissante.

1905 : Construction de la Grande Galerie de style Art Nouveau. Ce bâtiment devient le joyau architectural et le lieu de rencontre social central de la station thermale.

1907 : La Compagnie Générale d'Électricité construit une centrale électrique. L'introduction de l'éclairage électrique généralisé améliore grandement le confort des hôtes et l'efficacité des opérations industrielles.

1930 : La Grande Galerie est réaménagée dans le style Art Déco. Cette transformation reflète la modernisation continue de Vittel et l'évolution des idéaux architecturaux et hygiéniques de l'époque.