Gironcourt-sur-Vraine

Le cœur de la production verrière

Le Cœur de la Production Verrière : Une Réponse Directe à la Soif de Vittel

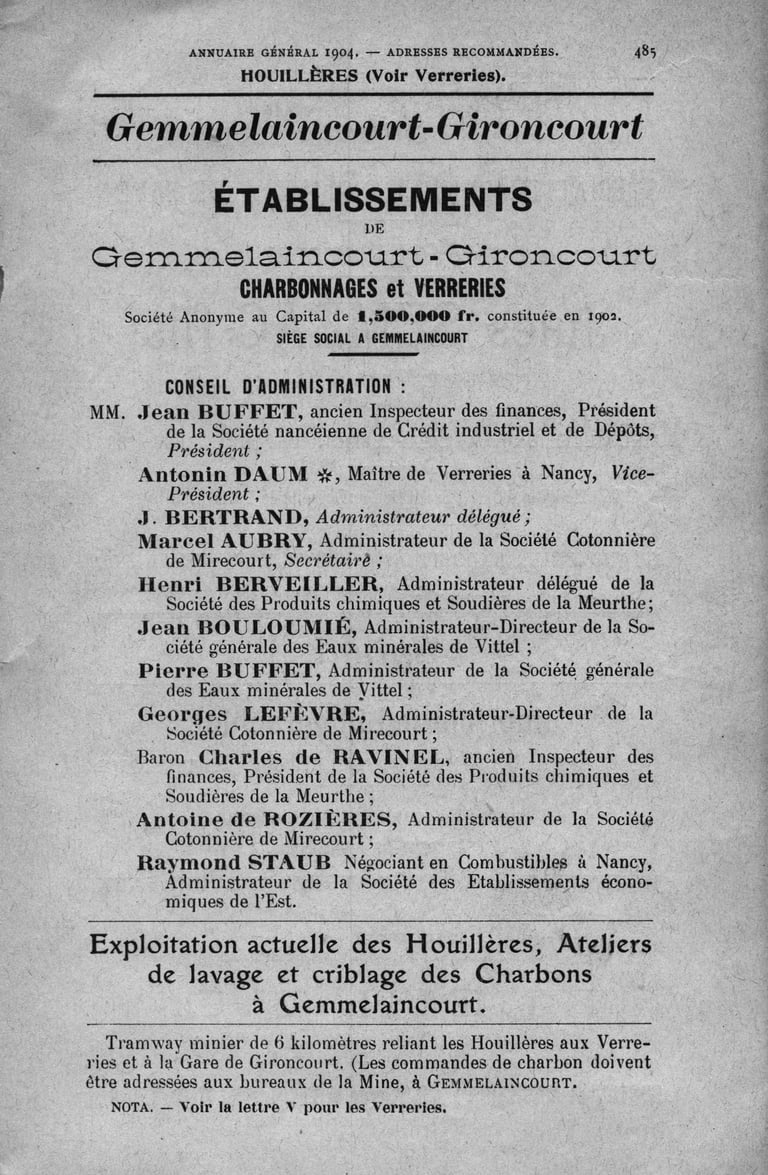

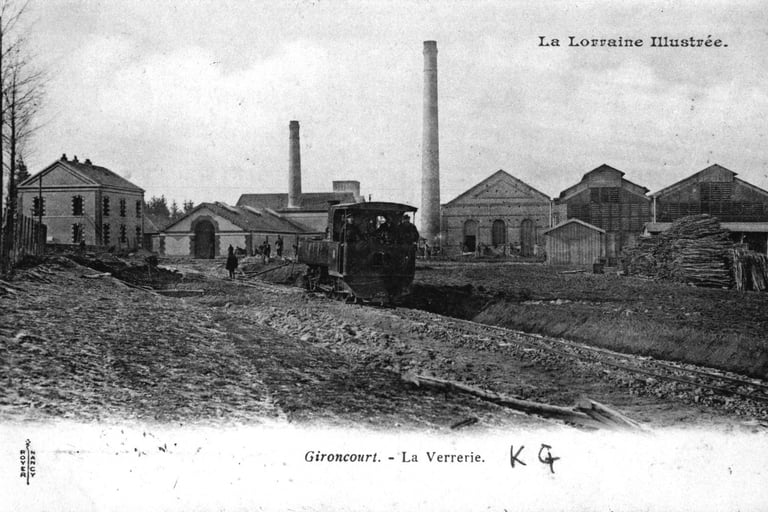

Au début du XXe siècle, l'industrie du verre a façonné l'histoire du village de Gironcourt-sur-Vraine, une petite commune du département des Vosges. En 1902, un groupe d'industriels, dont Jean Bouloumié, le fils d'Ambroise Bouloumié, a fondé une verrerie à bouteilles à Gironcourt-sur-Vraine, sous le nom de Les Établissements de Gemmelaincourt et de Gironcourt, dont le siège social était à Gemmelaincourt.

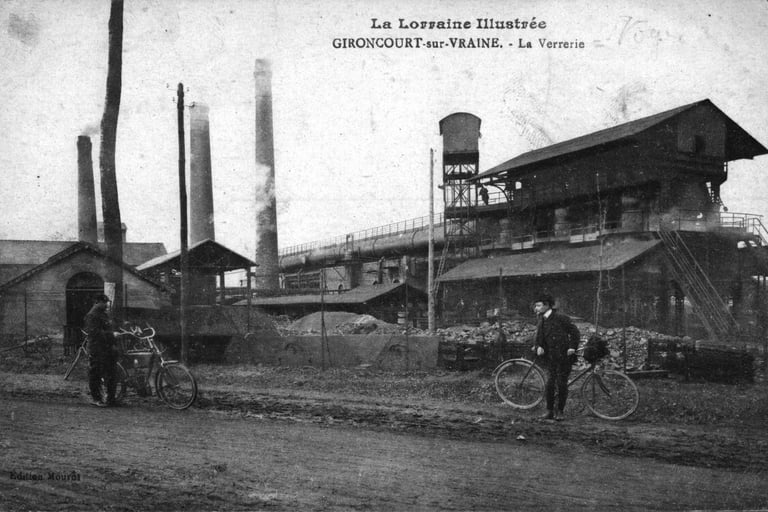

L'emplacement était stratégiquement idéal en raison de sa proximité avec des sources de matières premières cruciales : le sable de quartz de Saint-Menge et la lignite de Gemmelaincourt. De plus, la connexion à la ligne de chemin de fer de Neufchâteau à Épinal, ouverte en 1878, offrait une infrastructure de transport essentielle. Pour approvisionner efficacement la verrerie en matières premières, une voie ferrée à voie étroite fut construite entre Gemmelaincourt et Gironcourt-sur-Vraine. La locomotive affectueusement surnommée « Coucou », une « Cn2t » du fabricant Decauville, née en 1902 et portant le numéro 377, transportait le charbon et le sable vers l'usine.

La première bouteille en verre fut soufflée le 3 mars 1903, et la production augmenta rapidement. Dès 1903, l'usine produisait 600 bouteilles en verre par jour et attirait des ouvriers d'Alsace et de la région de la Loire. Cependant, à partir de 1910, les problèmes s'accumulèrent, ce qui nécessita l'intervention de l'expert verrier Eugène Souchon. En 1911, la Société Nouvelle de la Verrerie de Gironcourt fut alors fondée.

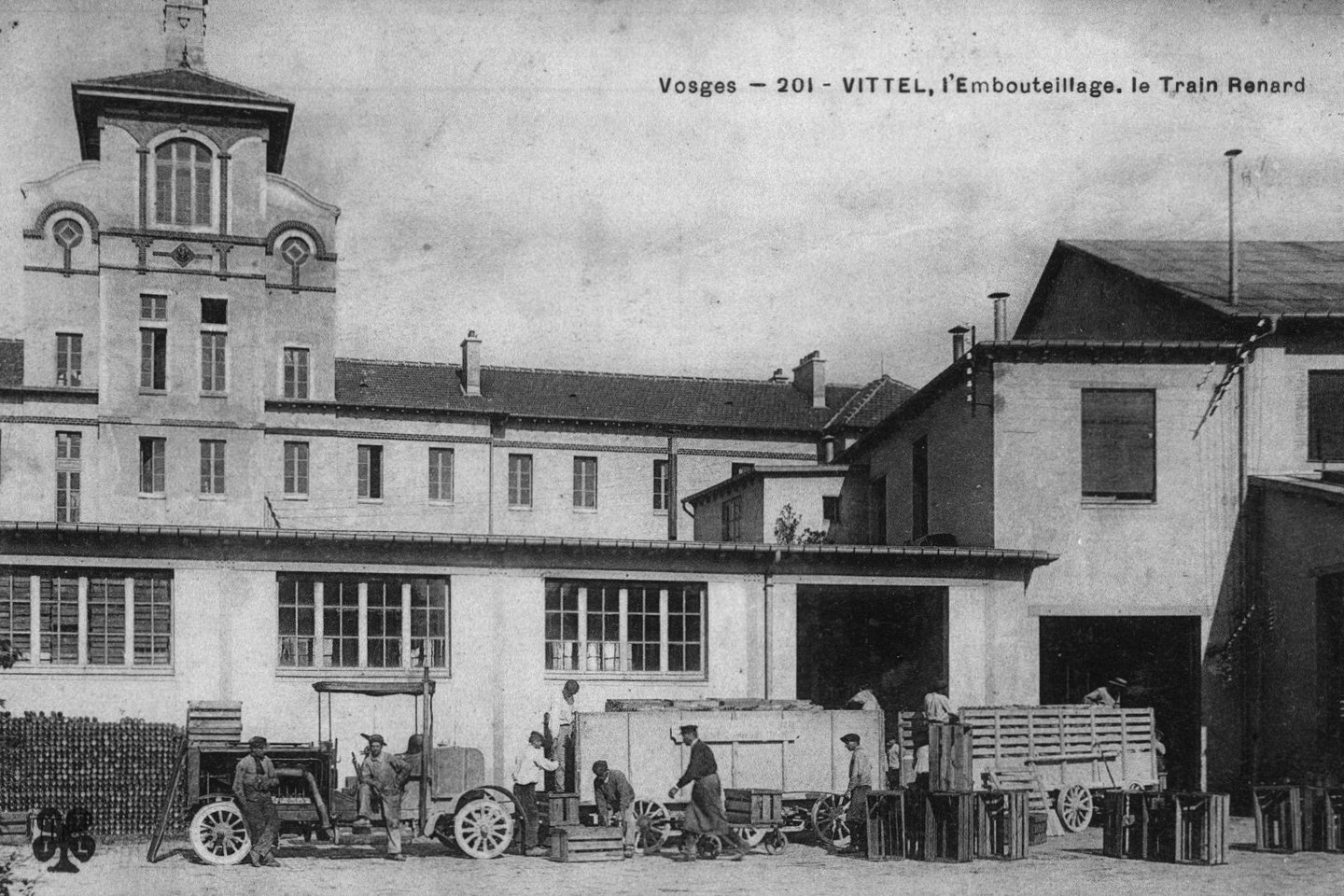

L'implication significative de Jean Bouloumié tant dans le développement de Vittel en une station thermale et balnéaire de renommée internationale que dans la fondation de la verrerie, souligne le lien économique et stratégique direct entre les deux entreprises. Les Établissements de Gemmelaincourt et de Gironcourt furent fondés en 1902 avec un capital de 1 000 000 de francs, augmenté par la suite à 2 100 000 francs. Dans l'Annuaire Général de 1904, Jean Bouloumié est mentionné comme membre du Conseil d'administration. En 1909, Paul Renard, Administrateur délégué de la Société Vosgienne des Trains Renard, figurait également parmi les membres du Conseil d'administration. Paul Renard, avec son frère Charles, développa le Train Renard, un train routier innovant à traction continue. Ce système était composé d'un véhicule tracteur motorisé et de plusieurs remorques reliées entre elles par des arbres de transmission, permettant ainsi à chaque remorque d'être entraînée. Ce concept a rendu possible le transport efficace de lourdes charges par la route – y compris les bouteilles fabriquées à Gironcourt-sur-Vraine et nécessaires à Vittel.

La fondation de la verrerie a entraîné un essor économique, des transformations sociales et des innovations technologiques. La commune est passée d'un village essentiellement agricole à un site industriel majeur, dont l'histoire est étroitement liée à la production verrière.

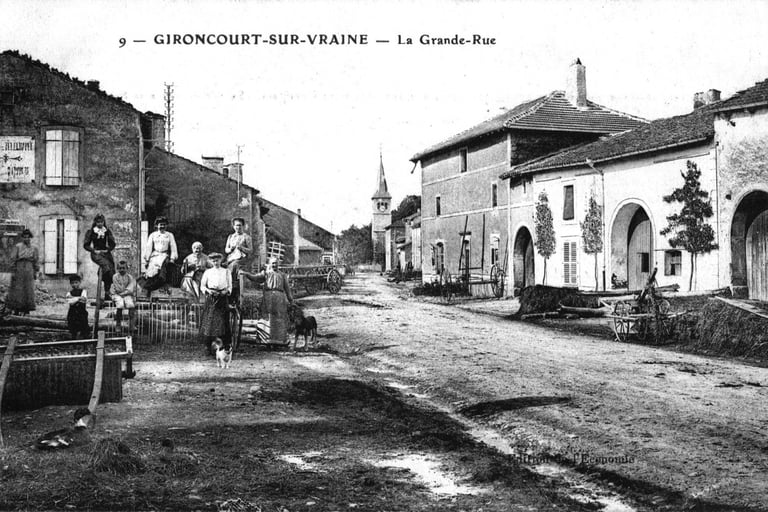

La Rue Principale de Gironcourt-sur-Vraine (Google Maps)

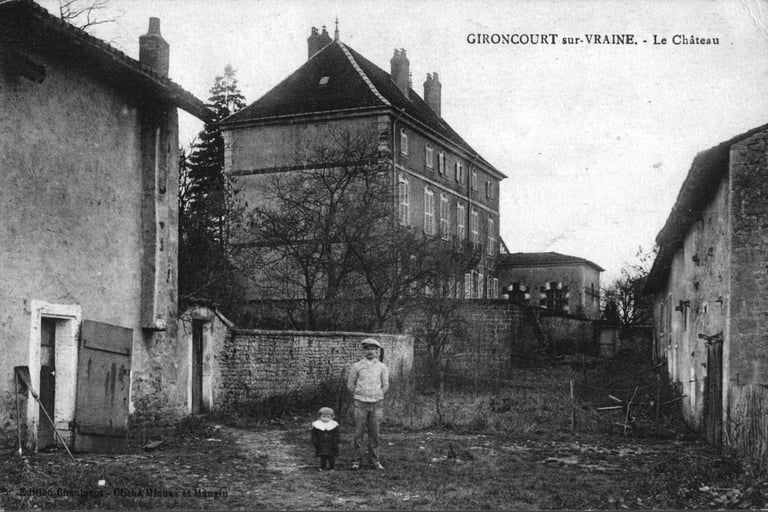

Le Château de Gironcourt-sur-Vraine (ancien manoir habité par la famille Puton)

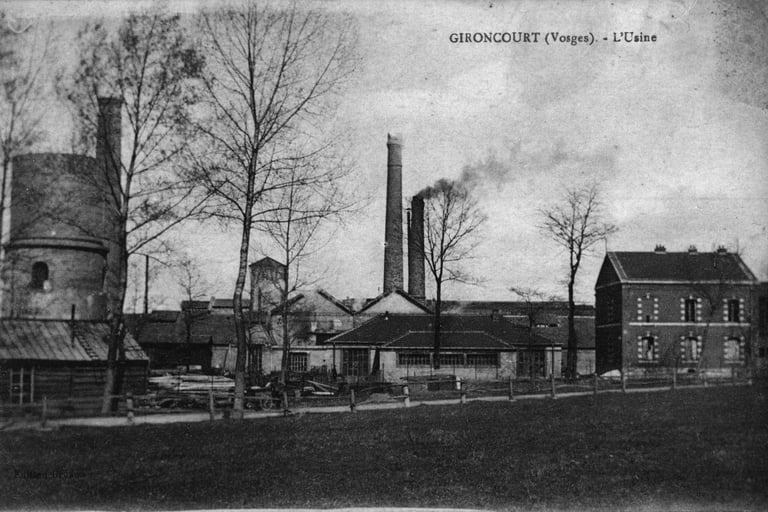

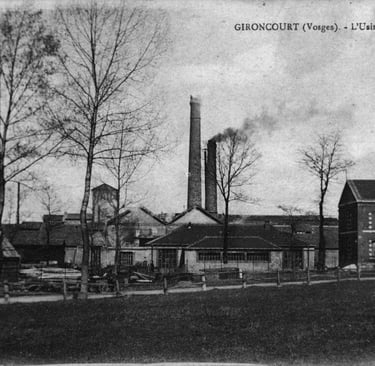

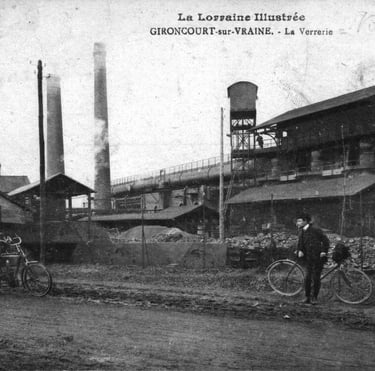

La Verrerie

La Verrerie en 2025 (Google Maps)

La Verrerie (notez le vélo motorisé à gauche)

La Verrerie avec la locomotive « Coucou »

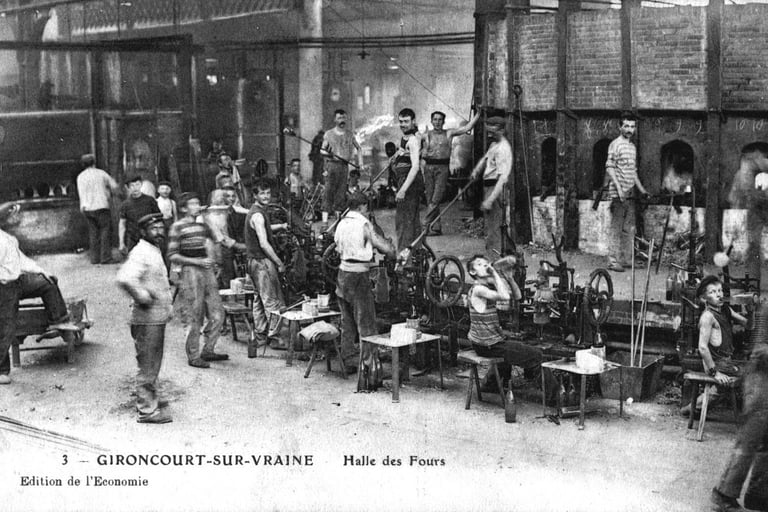

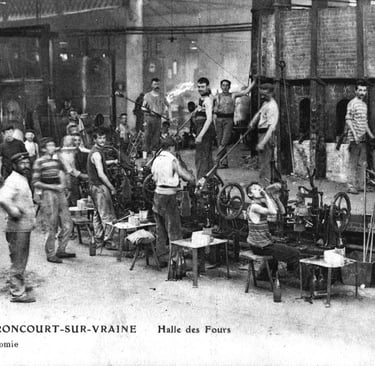

La halle de feu avec les souffleurs de verre

Les bouteilles historiques de la verrerie pour l'embouteillage de la Grande Source (Google Maps)

Une page de l'annuaire professionnel de 1904

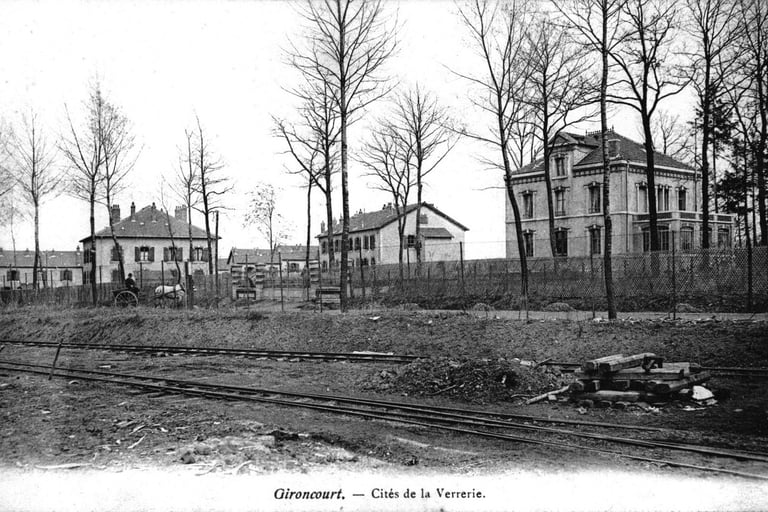

La Cité Ouvrière : Contrôle Social et Communauté à l'Ère Industrielle

Dans les régions isolées comme les Vosges, où de nombreuses verreries étaient situées en zone rurale, le recrutement et la fidélisation d'une main-d'œuvre qualifiée représentaient un défi majeur pour les propriétaires d'usines. Afin de retenir durablement les travailleurs qualifiés au sein de l'entreprise, de nombreuses sociétés ont construit leurs propres cités ouvrières – c'est aussi le cas à Gironcourt-sur-Vraine. La construction de cités ouvrières était une pratique très répandue en France durant la Belle Époque, motivée par le besoin de loger une population ouvrière souvent immigrée et par le désir des employeurs de contrôler et de fidéliser leur personnel.

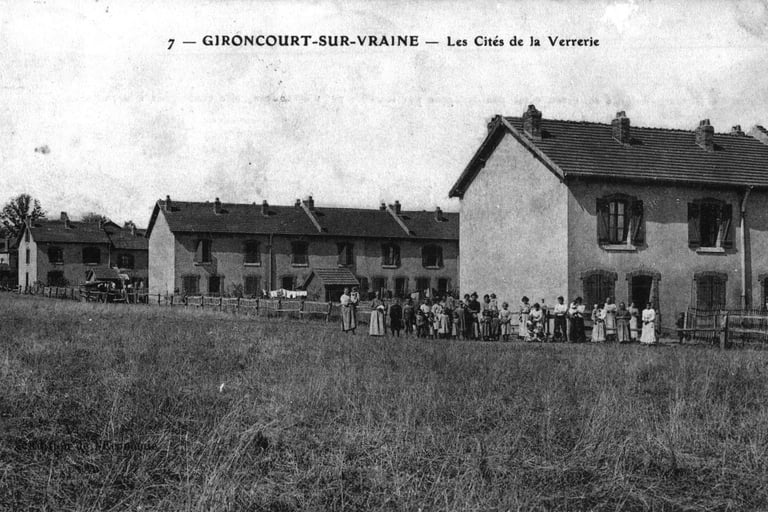

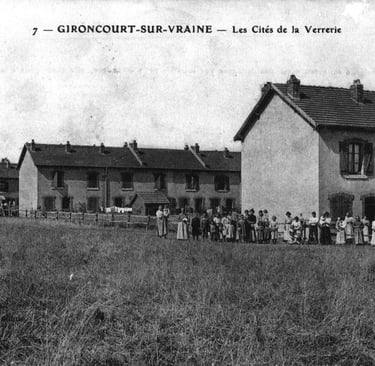

Les Cités de la Verrerie de Gironcourt-sur-Vraine offraient aux ouvriers et à leurs familles un logement à proximité immédiate de l'usine, renforçant ainsi le contrôle social et le lien avec l'entreprise. De plus, l'objectif était d'empêcher l'ouvrier de se rendre au café, où il pourrait entendre des discours politiques, s'activer et se rebeller contre son employeur. Un foyer agréable était censé l'en dissuader. Cette sollicitude paternaliste, qui semblait assurer le bien-être des travailleurs, servait également à garantir la rentabilité du travail et la fidélisation à long terme d'une main-d'œuvre mobile et souvent qualifiée sur le site de production.

Une forte cohésion sociale caractérisait le quotidien : en cas de maladie, on s'entraidait pour la lessive et l'entretien du jardin, et pour se prémunir contre la perte de revenus, de nombreux ouvriers entretenaient leurs propres mutuelles. Des cotisations régulières assuraient un soutien financier et des prestations en nature en cas de maladie ou d'accident. La direction de l'entreprise apportait également son aide en cas de maladie, en fournissant gratuitement des médicaments – une expression de la sollicitude paternaliste de l'époque. La construction de cette cité visait à créer un environnement stable et fiable pour une main-d'œuvre hautement qualifiée. En investissant dans l'habitat et les infrastructures sociales, les entrepreneurs favorisaient à la fois la productivité et la loyauté. Ainsi, la cité ouvrière de Gironcourt-sur-Vraine est exemplaire de l'interaction entre l'efficacité industrielle et la prévoyance sociale qui caractérisait de nombreuses entreprises traditionnelles au tournant du siècle. Aujourd'hui, les maisons ouvrières n'appartiennent en grande partie plus à Owens-Illinois, l'actuel propriétaire de la verrerie, mais aux particuliers qui y résident. Certains bâtiments autrefois proches de l'usine, dont la maison du directeur adjoint, sont laissés à l'abandon, d'autres, comme la villa du directeur, ont déjà été démolis. Paradoxalement, la concentration des ouvriers dans de telles cités, malgré le contrôle strict des employeurs, a souvent conduit à une meilleure organisation syndicale et à une identité collective plus forte parmi les travailleurs au début du XXe siècle. Ces ouvriers sont fréquemment devenus les leaders de grandes grèves, telles que celles qui ont eu lieu en France en 1936.

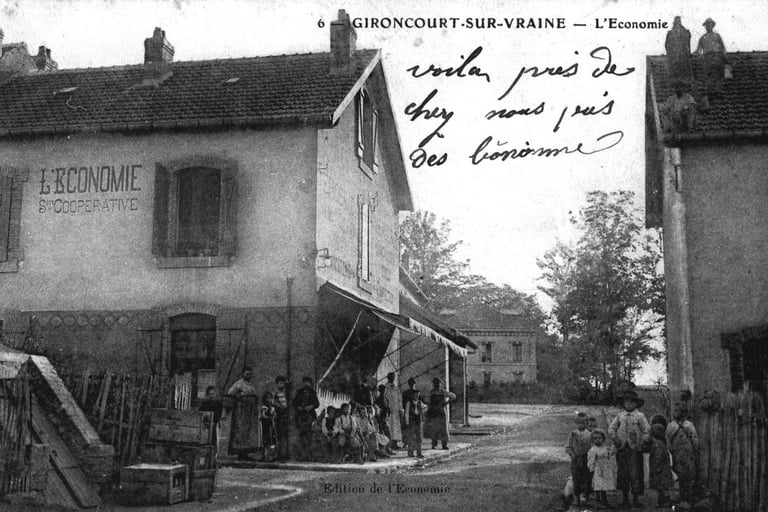

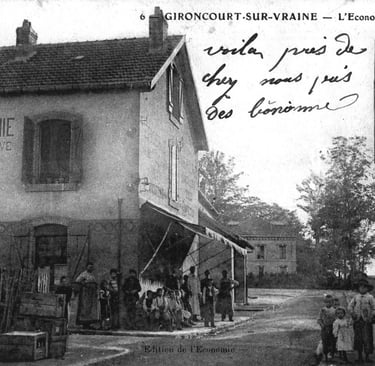

Les maisons mitoyennes de Gironcourt-sur-Vraine, solidement construites et conçues pour la fonctionnalité, étaient dotées de petits jardins, une caractéristique typique des cités ouvrières de cette époque. Ces six maisons étaient probablement destinées à loger les ouvriers non qualifiés, tandis que les ouvriers qualifiés résidaient dans le plus spacieux Quatre-Logements. Le bâtiment de quatre logements permettait d'accueillir plusieurs familles sans promiscuité et offrait une certaine intimité grâce à des entrées séparées et de petits jardins de chaque côté. La structure hiérarchique de la cité se manifestait par la proximité immédiate du bâtiment de quatre logements avec la villa du directeur. En complément des habitations, la cité comprenait également une coopérative de consommation, une école, un cinéma et d'autres installations sociales. Dans le bâtiment appelé l'Économie, des produits de première nécessité étaient proposés à des conditions avantageuses, afin d'augmenter le pouvoir d'achat des ouvriers et de renforcer davantage leur lien avec l'entreprise.

Vers 1900, le personnel des verreries des Vosges possédait un haut niveau d'expertise et de spécialisation. La production de verre dans cette région s'appuyait sur une tradition remontant au XVIIIe siècle et sur le savoir-faire de générations entières de familles. Des souffleurs de verre, graveurs et polisseurs expérimentés, dont beaucoup avaient grandi dans l'industrie du verre, combinaient un savoir-faire artisanal transmis de génération en génération avec une formation solide sur place. Ainsi, les entreprises autour de Gironcourt-sur-Vraine produisaient non seulement des objets d'art, mais aussi des articles en verre techniquement sophistiqués de la plus haute qualité.

Les maisons mitoyennes, l'immeuble de quatre logements, l'école et la villa du directeur

Le Quatre-Logements et l'ancienne école en 2025. (Google Maps)

L'Économie vers 1903

L'ancienne l'Économie en 2025

Les Cités de la Verrerie vers 1903

Une maison mitoyenne des Cités de la Verrerie en 2024

La Rue des Roses à travers les Cités de la Verrerie en 2024

Le Quatre-Logements en 2024

Innovations Technologiques : Le « Train Renard » et la Mobilité de la Belle Époque

Durant la Belle Époque, la mobilité individuelle connut un essor considérable. Cette période fut un temps sans précédent de progrès scientifiques et technologiques, qui transforma fondamentalement la vie quotidienne et la société. Nombre des innovations que nous tenons aujourd'hui pour acquises eurent leur origine ou connurent leur développement décisif durant cette ère.

Un exemple frappant de cette innovation est le Train Renard, un train routier innovant à traction continue, breveté en 1903 par Charles Renard. Ce système se distinguait des trains routiers conventionnels par deux principes nouveaux : la traction continue et la prise de virages correcte. Le véhicule de tête du Train Renard n'était pas un simple tracteur, mais une véritable « centrale énergétique », équipée d'un moteur à vapeur ou à essence, suffisamment puissant pour entraîner tous les wagons à la vitesse souhaitée. La force générée était répartie proportionnellement sur chaque wagon, entraînant une paire de roues et transformant ainsi chaque véhicule en un « moteur » à part entière. Cette conception signifiait que l'adhérence ne dépendait pas exclusivement du poids du premier véhicule, mais aussi du poids de tous les autres véhicules. Par conséquent, le tracteur pouvait être aussi léger que n'importe quel autre véhicule, et un tel train pouvait gravir des pentes accessibles même aux automobiles simples. La transmission de la puissance s'effectuait via un arbre longitudinal qui traversait l'ensemble du convoi, et grâce à des joints de Cardan, il permettait un mouvement inchangé même dans les sections les plus sinueuses.

Le Train Renard visait à démocratiser le voyage en le rendant accessible à une population plus large et à moindre coût, contrairement aux automobiles individuelles, plus chères et parfois plus dangereuses, qui semblaient réservées aux plus riches. Les avantages par rapport aux véhicules automoteurs isolés, pour le transport de personnes et de marchandises, étaient multiples : moins de dommages aux routes grâce à des charges mieux réparties et une efficacité accrue, car un seul mécanicien et un seul moteur étaient nécessaires pour l'ensemble du convoi. Ce système résolvait également les problèmes des trains routiers conventionnels qui avaient tendance à déraper latéralement dans les virages et nécessitaient des routes larges avec des pentes douces. Le Train Renard représentait donc une solution innovante aux défis du transport routier au début du XXe siècle, visant à offrir une forme de transport collectif plus efficace, moins dommageable et plus accessible.

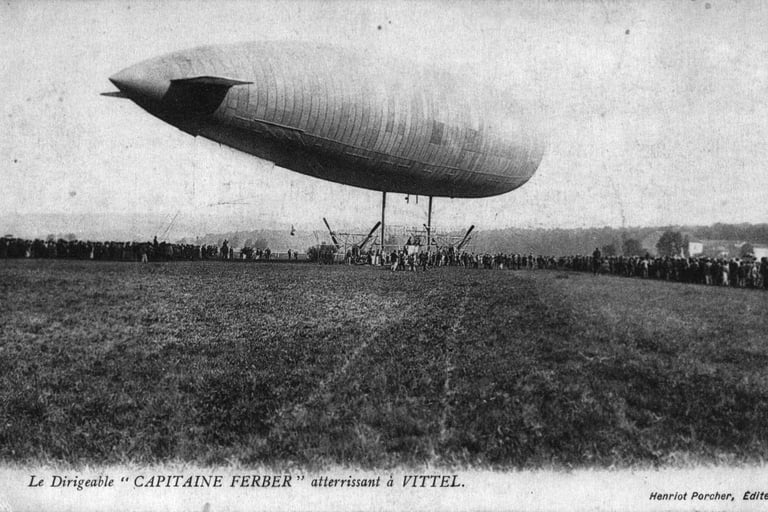

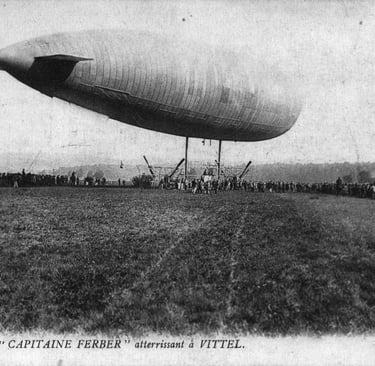

Le ballon à gaz « Capitaine Ferber » à Vittel

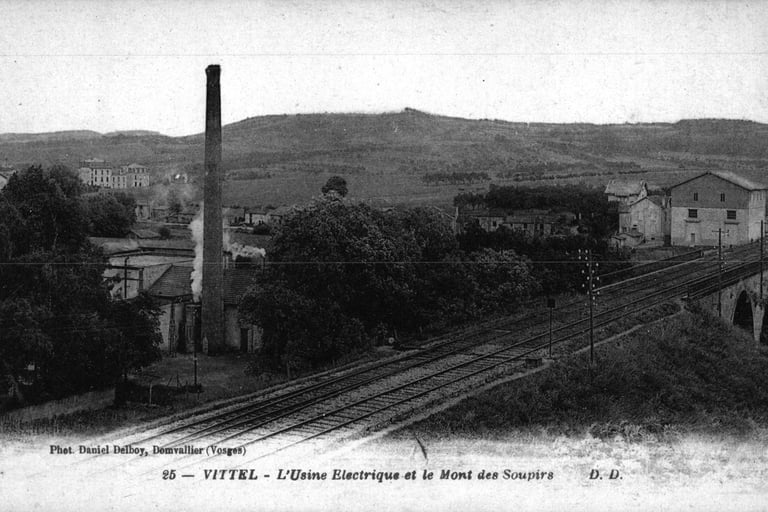

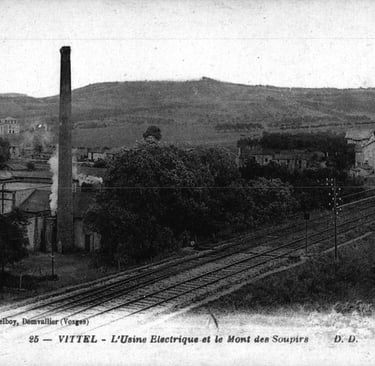

L'usine électrique de Vittel

L'usine d'embouteillage de Vittel avec le Train Renard au premier plan