Die Belle Époque, eine Epoche von 1871 bis zum Vorabend des Ersten Weltkriegs 1914, wird in den Metropolen Europas oft als ein Zeitalter des Fortschritts und des unbeschwerten Vergnügens gefeiert. Sie war geprägt von Optimismus, regionalem Frieden, wirtschaftlichem Wohlstand sowie bemerkenswerten technologischen, wissenschaftlichen und kulturellen Innovationen. Das Leben wurde in vielerlei Hinsicht leichter und angenehmer, und viele Menschen blickten optimistisch und sorglos in die Zukunft. Doch hinter diesem schimmernden Vorhang verbarg sich oft eine ganz andere Realität: Die Vorteile des Fortschritts waren ungleich verteilt und gingen häufig auf Kosten der arbeitenden, ländlichen Bevölkerung.

Die Belle Époque in den Vogesen – Eine Reise durch Glanz und Schatten

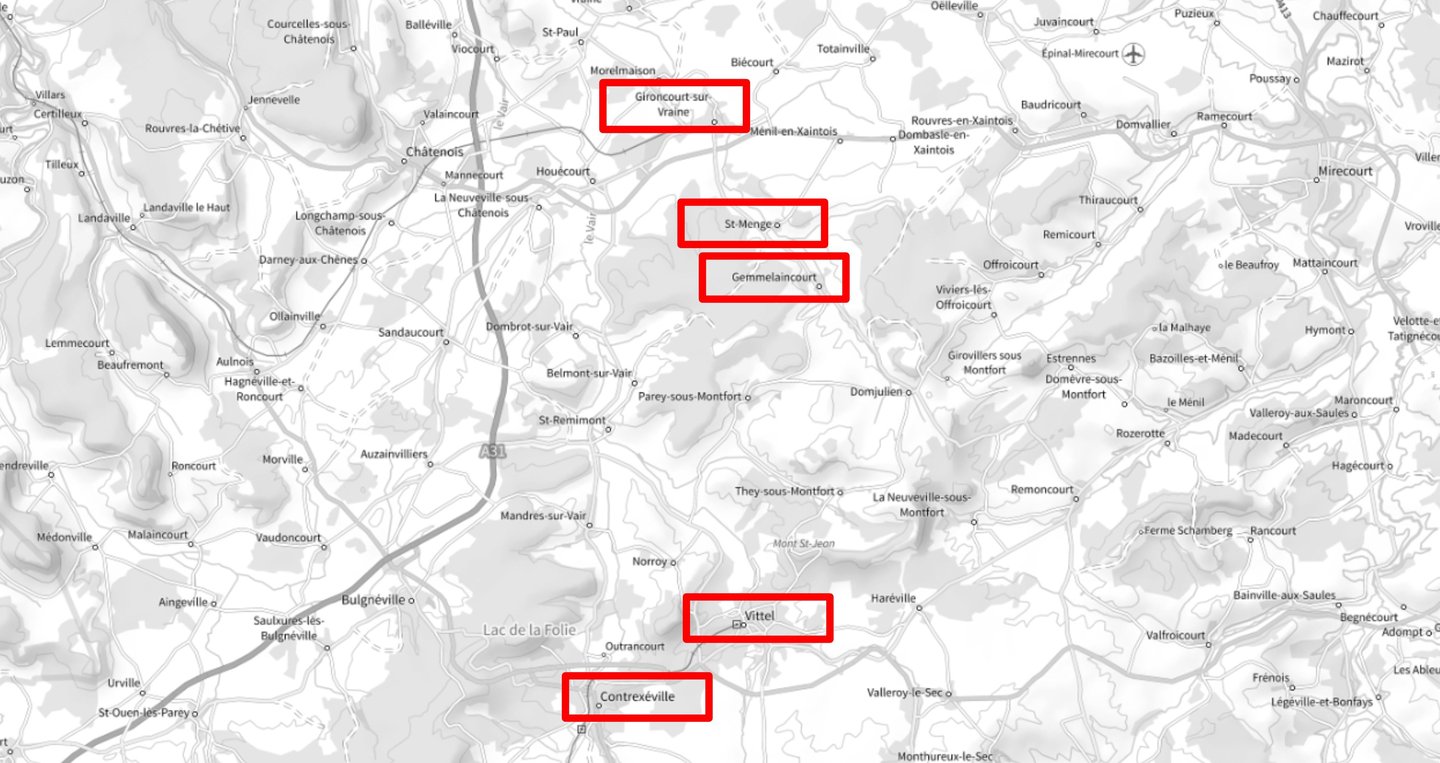

In den malerischen Vogesen kreuzten sich um 1900 die Wege zweier Welten, die auf den ersten Blick keine Verbindung zu haben schienen: der schillernde Luxus gehobener Kurorte und die harte Knochenarbeit in den Fabriken und Kohleminen. Der Begriff «eaucharbon» – Wasser und Kohle – bietet den Schlüssel zum Verständnis dieser beiden Welten, die unterschiedlicher nicht sein konnten und dennoch untrennbar miteinander verbunden waren. Das florierende Mineralwassergeschäft Vittels schuf einen enormen Bedarf an Glasflaschen, was 1902 direkt zur Gründung der Glasfabrik in Gironcourt sur Vraine führte. Gironcourt sur Vraine wiederum war auf Saint Menge für seinen Sand für die Glasproduktion und auf Gemmelaincourt für Kohle zum Heizen seiner Öfen angewiesen. Somit befeuerte der Luxuskonsum und das Gesundheitsbewusstsein in Vittel direkt die Industrieproduktion und die Arbeit der Arbeiterklasse in den Nachbarorten.

Die Region um Vittel bietet einen einzigartigen Mikrokosmos, der offenbart, dass die Belle Époque in den Vogesen weit entfernt von einer monolithischen «schönen Ära» war. Stattdessen war sie eine Zeit tiefgreifender sozialer und wirtschaftlicher Kontraste, in der die opulente Freizeit der Oberschicht untrennbar mit der anspruchsvollen Industriearbeit und den einfachen Lebensbedingungen der Arbeiterklassen verbunden war. Trotz ihrer gegensätzlichen sozialen Realitäten waren die Orte Vittel, Contrexéville, Gironcourt sur Vraine, Saint Menge und Gemmelaincourt tief miteinander verbunden.

Tauchen Sie mit uns ein in diese faszinierende Epoche und entdecken Sie die Geschichten hinter dem Glanz und der harten Arbeit. Auf den folgenden Seiten beleuchten wir die individuellen Erzählungen dieser Orte und ihre kollektive Geschichte, die Sie auch heute noch an den Originalschauplätzen persönlich erleben können.

Das Grand Hôtel in Vittel (Google Maps)

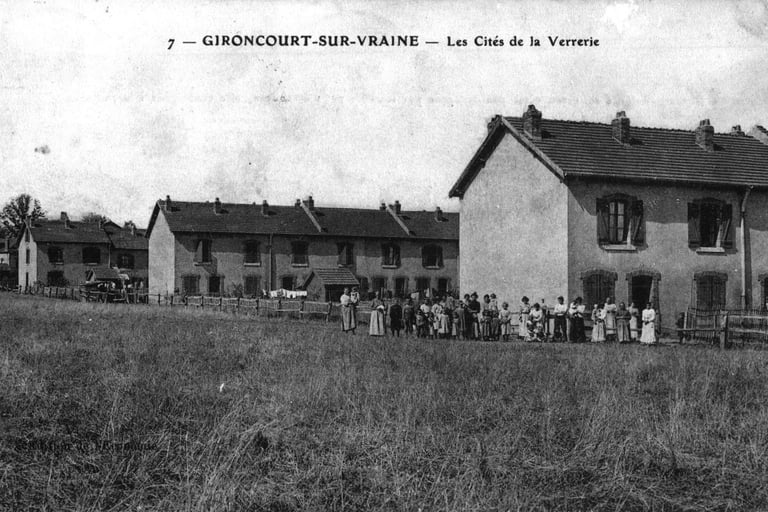

Die Arbeitersiedlung der Glasfabrik in Gironcourt sur Vraine (Google Maps)

Die Karte mit den Orten Vittel, Contrexéville, Gironcourt sur Vraine, Saint Menge und Gemmelaincourt

Quellen

chatgpt.com

Club cartophile de Vittel (2022). Vittel de la Source de Gérémoy à la Station thermale. Haroué: Gérard Louis Editeur. ISBN 979-10-415-0169-4

commons.wikimedia.org

galeries.limedia.fr

gallica.bnf.fr / Bibliothèque nationale de France

gemini.google.com

geoportail.gouv.fr/carte

maps.google.com

notebooklm.google.com

Guy Maigre de la Motte-Bouloumié (1977). 125 années de Vittel, 1852-1977. Vittel

image-est.fr

la-belle-epoque.de

Marie-Hélène Contal (1982). Vittel 1854-1936. Création d'une ville thermale. Paris: Ed. du Moniteur. ISBN 2.281.15075.5

Pierre Moine (2001). Vittel, 150 ans de travaux. Contrexéville: imprimerie inquarto

remonterletemps.ign.fr

rijksmuseum.nl / Rijksmuseum, Amsterdam

Société d'Émulation (1984). Annales de la Société d'Émulation du département des Vosges 1984. Nouvelle Série No 2. Épinal

vittelpatrimoine.sitew.fr

wikipedia.org