Gemmelaincourt

Das goldene Zeitalter des Bergbaus

Das goldene Zeitalter des Bergbaus und die Arbeitswelt

Zwischen 1903 und 1912 fanden rund hundert Arbeiter in Gemmelaincourt eine Beschäftigung. Der Abbau wurde in diesen neun Jahren von den Galerien La Presle und La Deuille in Richtung des Puits Hapiat nach Süden beziehungsweise nach Westen vorangetrieben. Während neun Jahren hatte die Konzession Saint Menge - Gemmelaincourt ihre Belle Époque. Über 20.000 Tonnen Braunkohle wurden pro Jahr produziert und in der Glashütte von Gironcourt sur Vraine oder der Baumwollspinnerei in Mirecourt verwendet. Die Aufgabe der Zeche erklärte sich einerseits durch die Erschöpfung der Lagerstätte, aber auch durch die minderwertige Qualität der spröden und aschereichen Braunkohle, die in der Glashütte nur zufriedenstellend verwendet wurde.

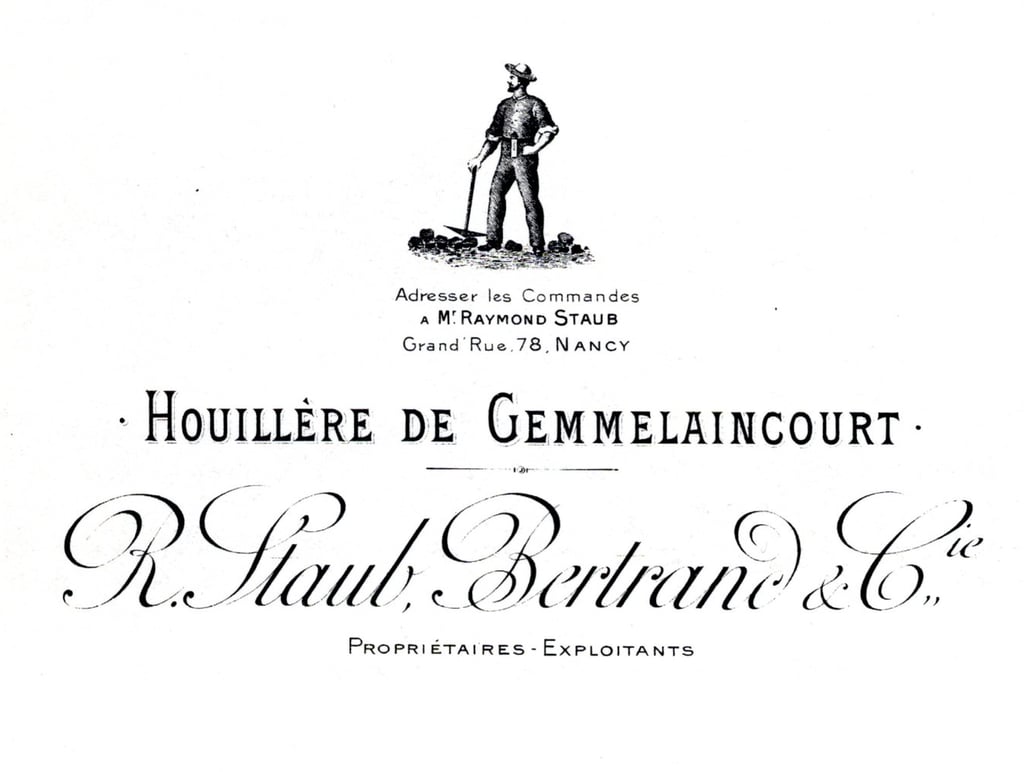

Anfang 1884 wurde die Mine zum Kauf angeboten, fand jedoch erst im Herbst einen Käufer, der alsbald jedoch wieder enteignet wurde. Emile Puton übernahm die Konzession wieder und verkaufte diese 1898 an Herrn Bertrand, der sich mit Raymond Staub aus Nancy, einem Kohlehändler, zusammentat.

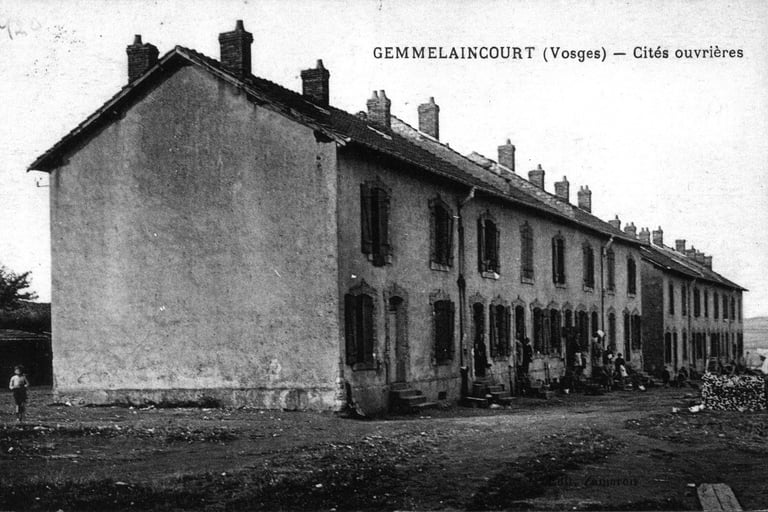

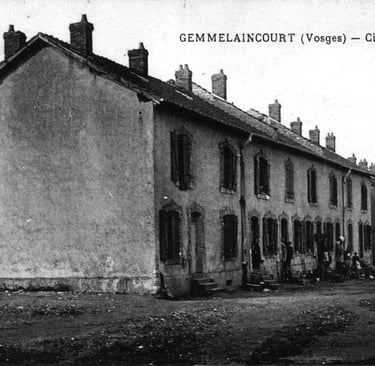

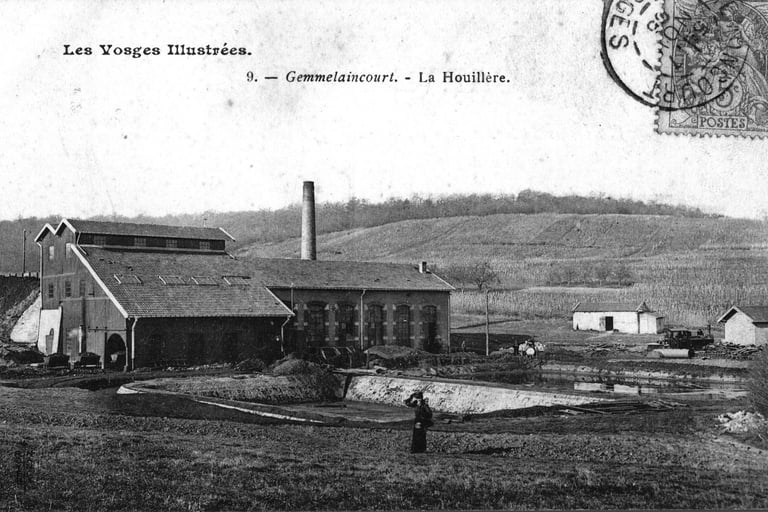

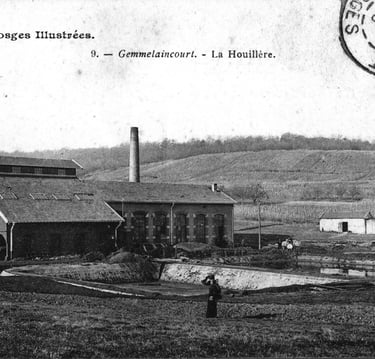

1901 beschloss eine Gruppe Geschäftsleute, die Kohle von Gemmelaincourt als Energiequelle zum Heizen der Öfen einer grossen Glashütte zu nutzen, die sie in Gironcourt sur Vraine planten und später auch bauten. Dieses Unternehmen hatte eine ganz andere Dimension. Bis dahin war die Kohlegrube von Saint Menge - Gemmelaincourt nur ein bescheidenes Produktionszentrum gewesen. Die neue Gesellschaft mit dem Namen Les Établissements de Gemmelaincourt et de Gironcourt mit Hauptsitz in Gemmelaincourt umfasste neben der Braunkohlegrube auch einen Sandsteinbruch in der Nähe von Saint Menge sowie eine Glashütte. Die Grösse des Projekts lässt sich mit der Nähe zu Vittel und der Société Générale des Eaux Minérales de Vittel erklären, welche zum Ziel hatte, die hohe Nachfrage an Flaschen, die für die Abfüllung der Grande Source benötigt wurden, sicherzustellen. Um die Brennstoffmengen zu liefern, wurden höhere Investitionen getätigt. Es wurde eine Sortier- und Waschanlage für Braunkohle am Ausgang der Galerie in Gemmelaincourt gebaut. Diese Anlage wurde von einer 35 PS starken Dampfmaschine angetrieben, die auch einen Dynamo antrieb, der den Ventilator und die Nachtbeleuchtung der Anlage mit Strom versorgte. Zudem wurde eine Schmalspurbahn, 24 Wohnungen und ein Bürogebäude errichtet. Die Wohnungen (Cités Ouvrières) und das Bürogebäude sind als Zeitzeugen bis heute in Gemmelaincourt erhalten geblieben, während die Waschanlage und die Schmalspurbahn wieder verschwanden. In der Landschaft sind die Spuren dieser Anlagen dennoch erkennbar geblieben, wodurch auch der Verlauf der ehemaligen Schienen der Schmalspurbahn rekonstruiert werden konnte.

Im Jahr 1856 übernahm Emile Puton die Konzession für den Kohleabbau seines Vaters Baron Puton und setzte den Kohleabbau in Gemmelaincourt fort. Er eröffnete eine neue Galerie, die west-südwestlich verlief. Für etwa zwanzig Jahre war dies der Ausgangspunkt für den Abbau westlich des Dorfes mit Schächten wie dem Puits Georges. 1868 entdeckte man, dass Lagerstätten am Hang des linken Ufers der Vraine zwischen La Presle im Norden und La Deuille im Süden zutage treten. 1874 wurde der Puits Hapiat gegraben, der die westliche Grenze der Kohlemine bildete.

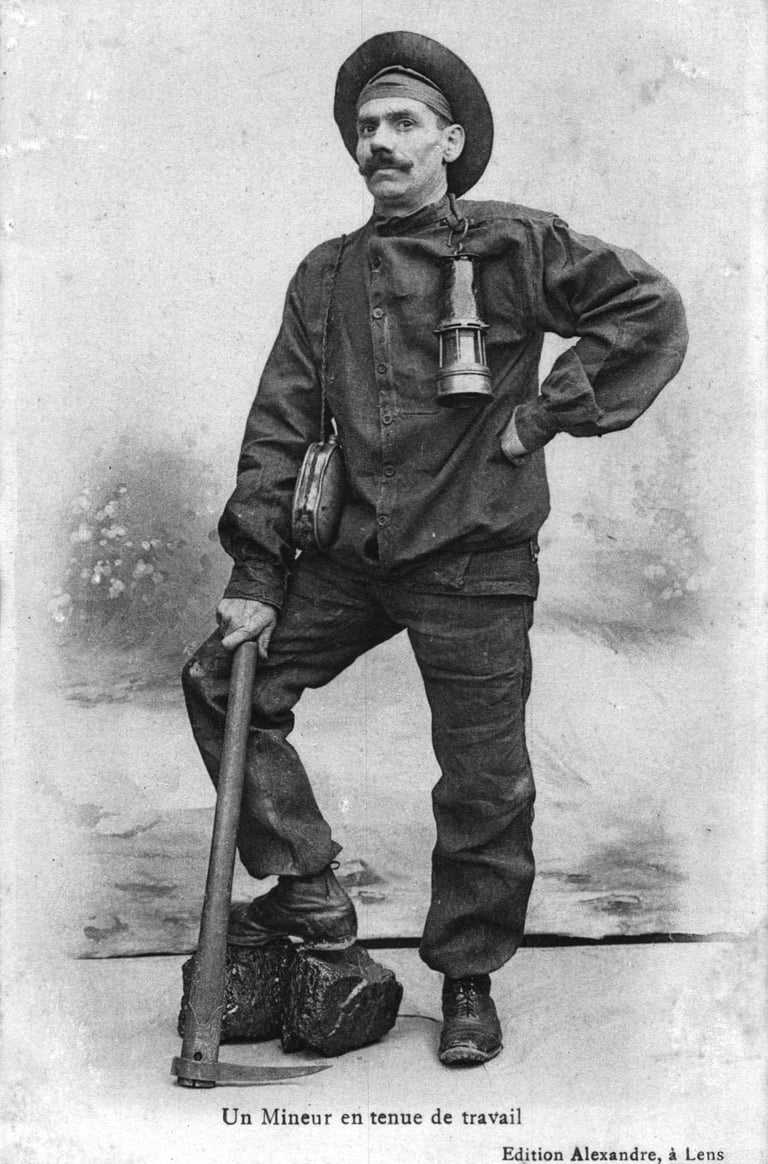

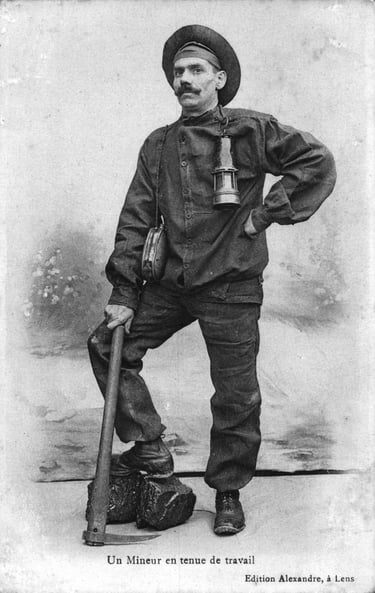

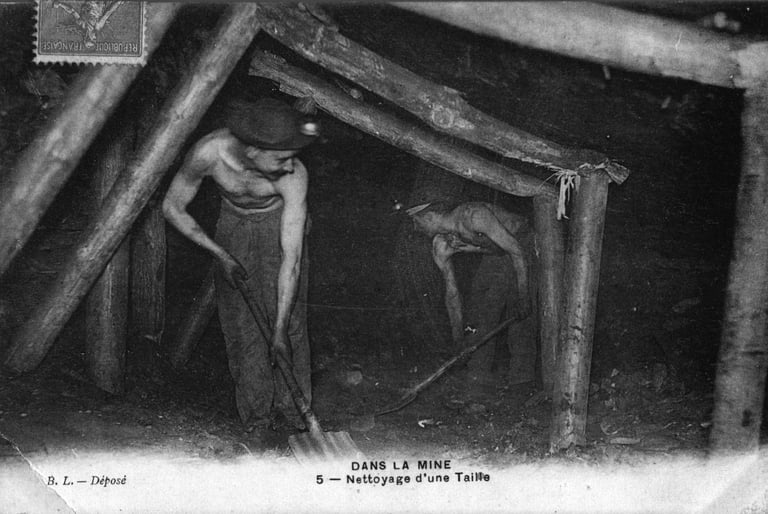

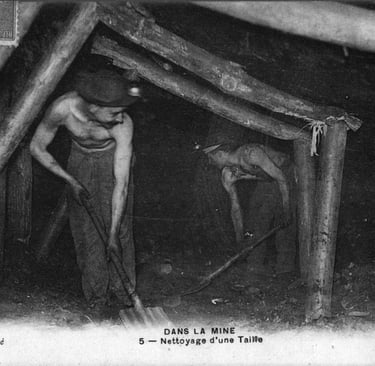

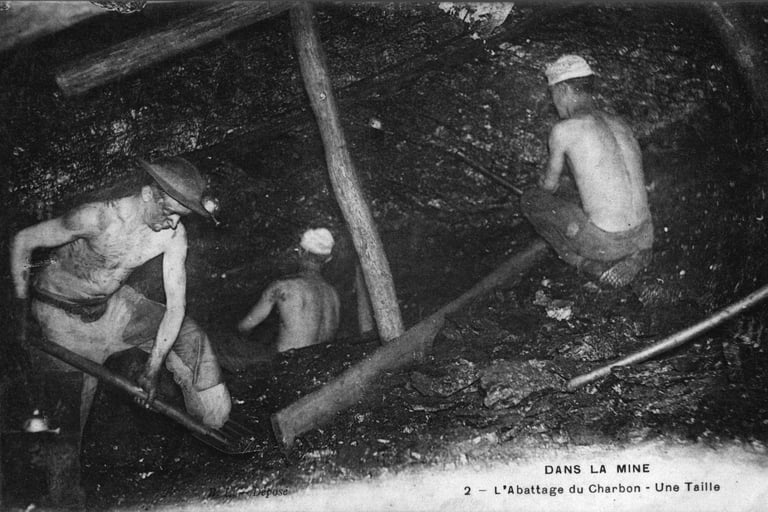

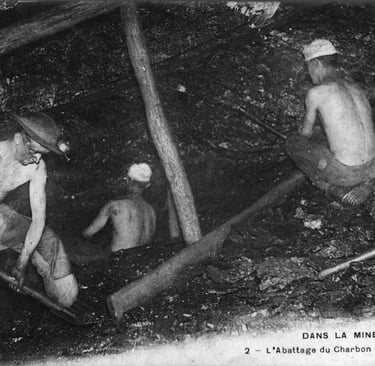

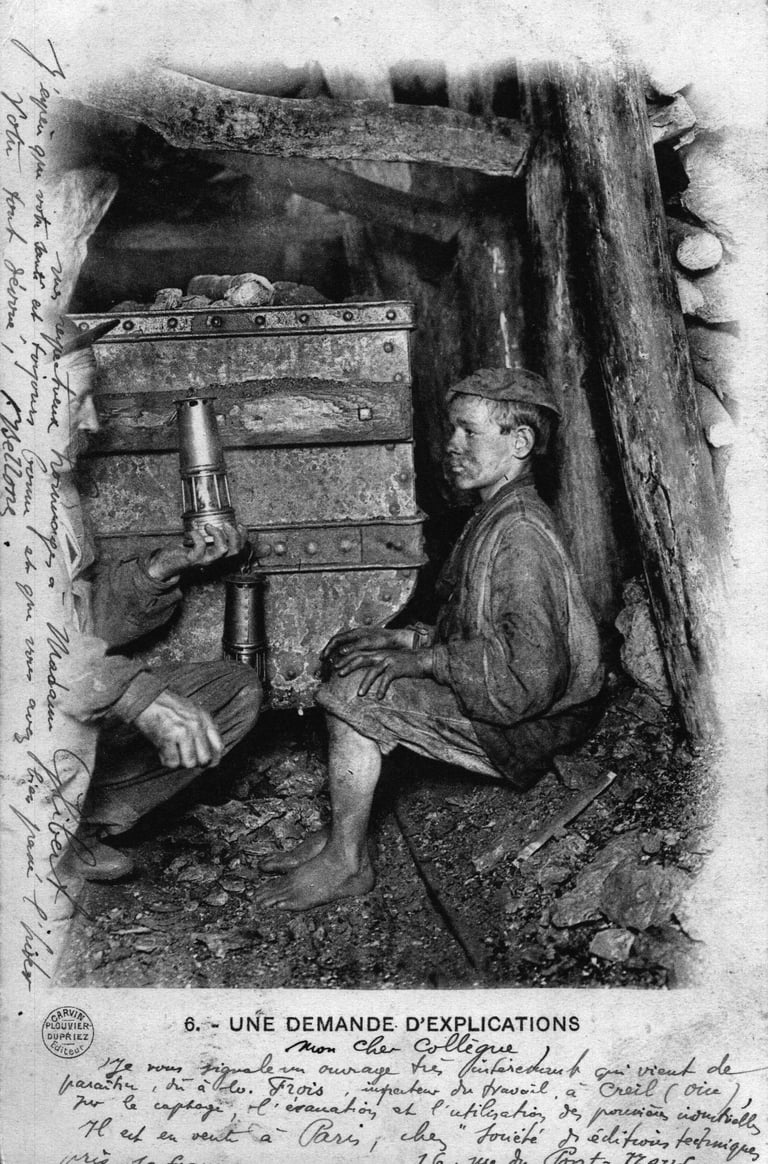

In den Anfängen des Kohleabbaus griffen die Konzessionsträger auf lokale bäuerliche Arbeitskräfte zurück, die nicht über die notwendigen technischen Kenntnisse verfügten. Als Les Établissements de Gemmelaincourt et de Gironcourt ab 1902 beschloss, ihre Produktion stark zu steigern, stellte sie qualifizierte Bergleute aus den Becken der Cevennen oder der Saône und Loire ein. Die Bergleute berichteten mit Ernsthaftigkeit über ihre Arbeit: die erstickende Hitze tief in der Galerie, die Enge des Abbaus, wo man kniend oder sogar auf der Seite liegend arbeiten musste. Dennoch genoss eine Bergbaufamilie ein gewisses Ansehen. Man spricht von einem relativen Wohlstand der Bergleute, die leicht Hühner und Kaninchen bei den Bauern kaufen konnten und die Möglichkeit hatten, in den Bistros einzukehren. Man beneidete die Ehefrauen. Die Minenarbeiter und ihre Familien waren Männer und Frauen mit starker Persönlichkeit und fortschrittlichen politischen Ideen.

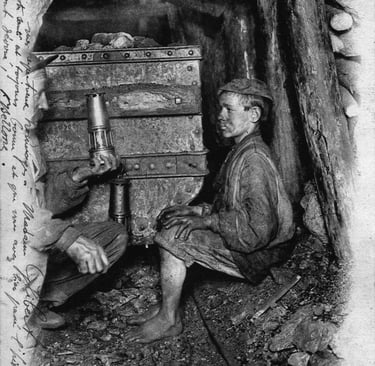

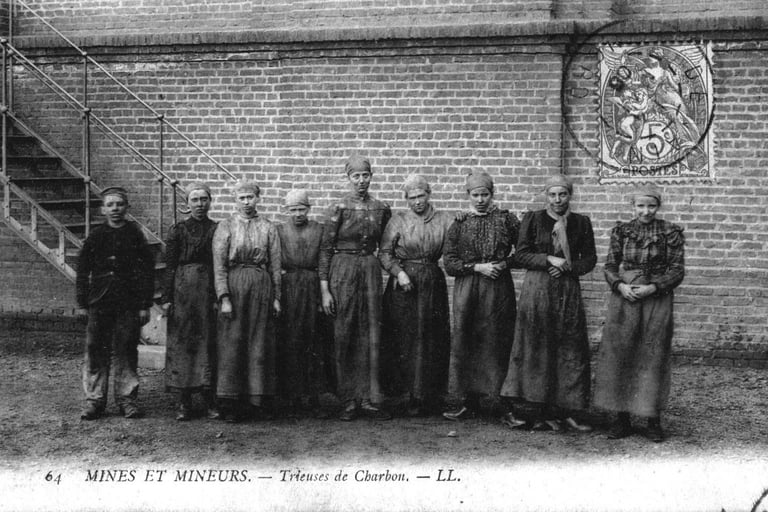

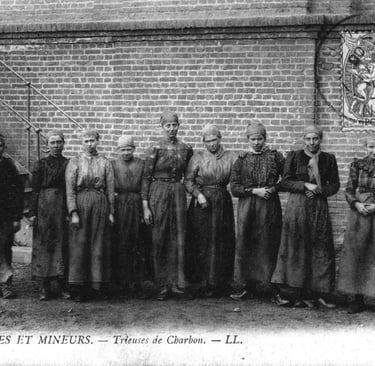

Die nachfolgende Bilder stammen nicht aus Gemmelaincourt. Sie geben dennoch einen guten Eindruck über die Arbeiten in einer Mine.

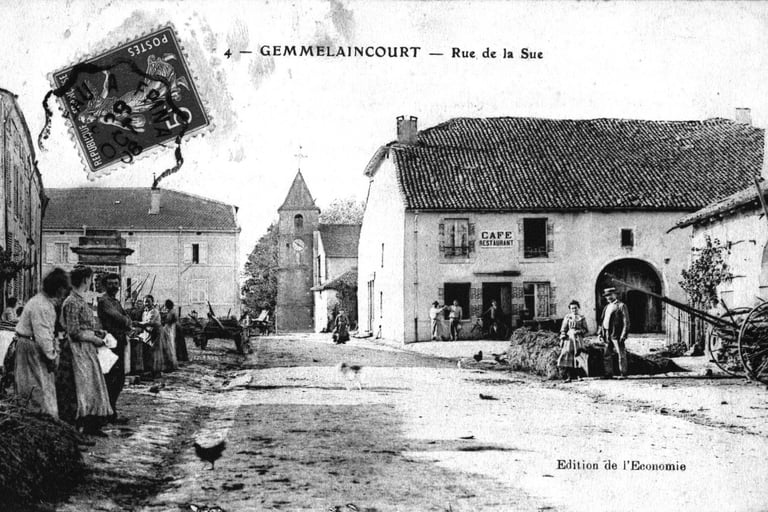

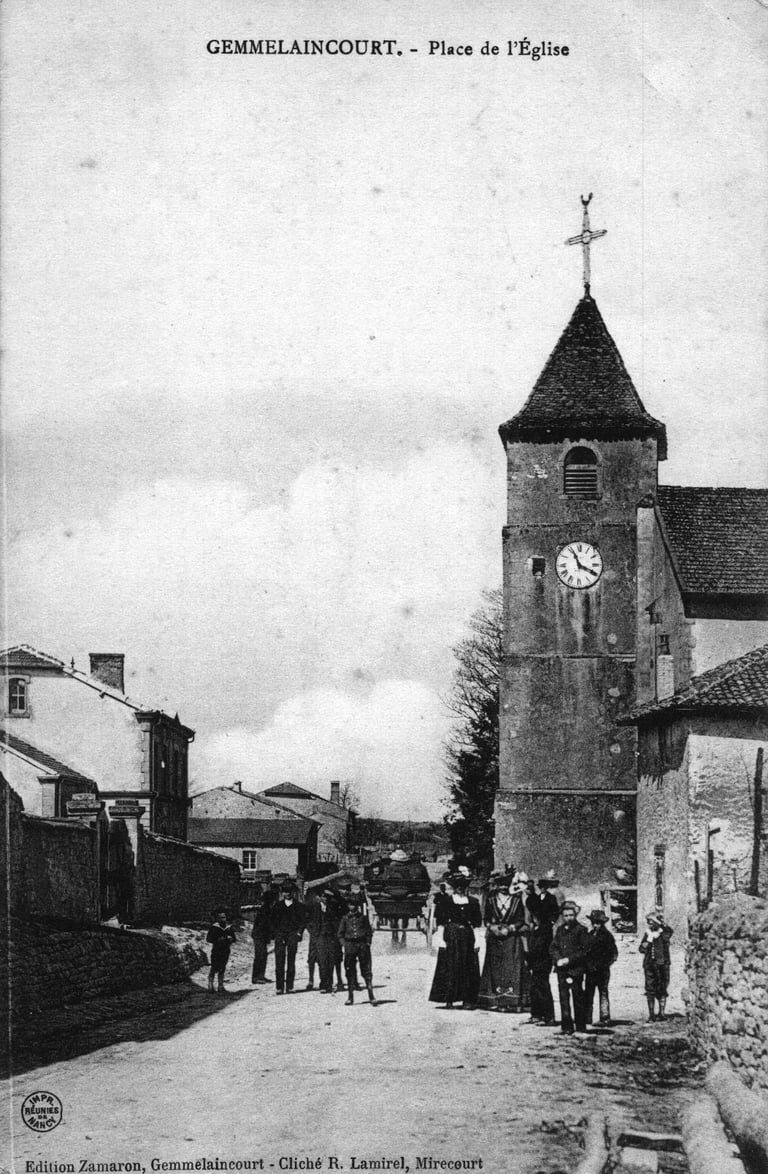

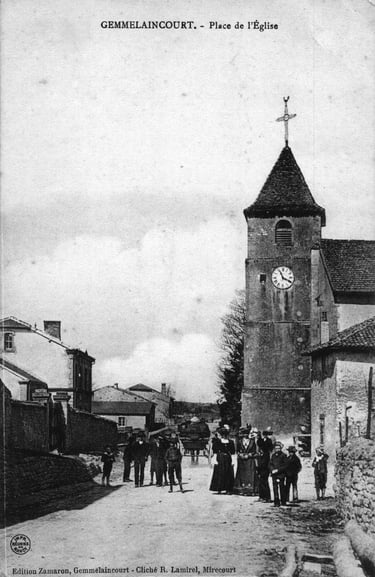

Das Café Zamaron und die Église Saint Maur (Google Maps)

Eine Vogelperspektive von Gemmelaincourt im Jahr 2024 (Google Maps)

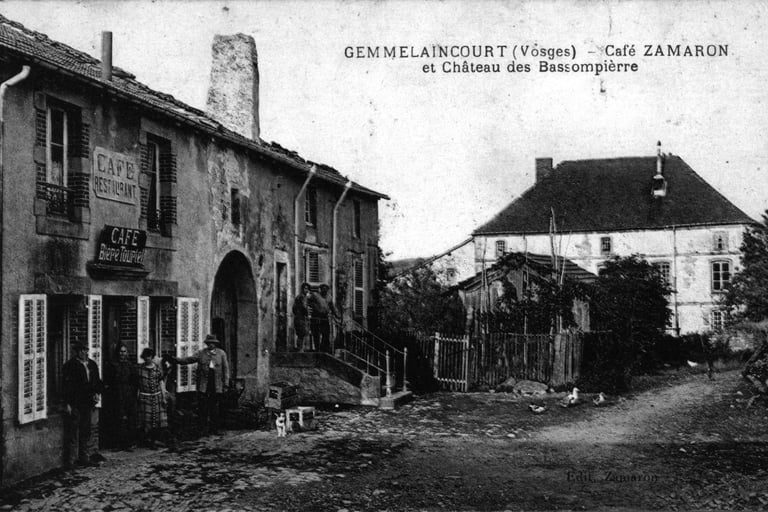

Das Café Zamaron und das Château de Bassompierre (Google Maps)

Das Maison de Maître an der Rue de la Fontaine um 1900 (Google Maps)

Die Cités Ouvrières (Arbeitersiedlung) in Gemmelaincourt um 1909

Die Cités Ouvrières (Arbeitersiedlung) in Gemmelaincourt im Jahr 2024 (Google Maps)

Die Kohlenwäsche um 1903

Der ehemalige Standort der Kohlenwäsche im Jahr 2024 (Google Maps)

Die Église Saint Maur um 1900 (Google Maps)

Die Geschäftsanzeige der Firma Houillère de Gemmelaincourt (Google Maps)

Die Rekonstruktion der Schienenführung der Schmalspurbahn

Die Reinigung des Abbauorts um 1906

Der Kohleabbau um 1906

Ein Bergarbeiter in Arbeitskleidung

Die Instruktion eines Knaben um 1908

Die Kohlesortierer bei der Arbeit um 1912

Die Kohlesortierer um 1906