Contrexéville

Koexisten und Spezialisierung im Kurwesen

Die parallele Entwicklung: Heilquellen und wohlhabende Klientel

Die Geschichten bekannter Kurorte ähneln sich oft: Sie beginnen mit einem kleinen, vergessenen Dorf, das die Reichtümer seiner natürlichen Quellen nicht nutzt, bis jemand die Vorteile erkennt, Werbung macht und alles verändert. Die neu ankommenden Besucher müssen empfangen und untergebracht werden, so dass prächtige Hotels entstehen, wo zuvor Hütten standen, Cafés und Geschäfte eröffnet werden und eine Stadt entsteht.

In Contrexéville stieg der Ruf des heilenden Wassers ab Mitte des 18. Jahrhunderts stetig an, nachdem ein junges Mädchen angeblich von Nierensteinen geheilt wurde, was den Leibarzt Seiner Polnischen Majestät veranlasste, das Wasser zu analysieren und 1760 eine Abhandlung darüber zu verfassen. Um 1850 versammelten sich etwa hundert Wassertrinker um die Source du Pavillon, die damals von einem kleinen, achteckigen Holzgebäude aus dem Jahr 1820 geschützt wurde. Eine geschlossene Galerie in Hufeisenform verband den Brunnen mit dem Badehaus und dem Hotel (Hôtel de la Providence). Auch Louis Bouloumié, der spätere Gründer der Thermen von Vittel, kam 1850 nach Contrexéville, um sein Leiden zu kurieren, leider ohne grossen Erfolg.

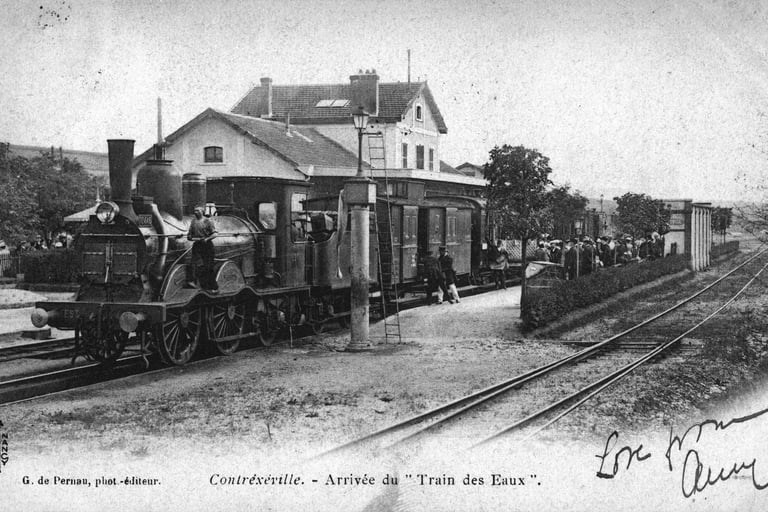

Am 8. Dezember 1864 wurde in Contrexéville eine Mineralwassergesellschaft gegründet, die das Thermalgebiet kaufte. Ab diesem Zeitpunkt befand sich die Thermenanlage in einem stetigen Aufschwung. Die Anbindung des Kurorts an das Eisenbahnnetz im Jahr 1881 führte zu zusätzlichen Kurgästen. Die Besucherzahlen stiegen von etwa 300 Kurgästen pro Jahr um die Jahrhundertwende auf 4'800 bis zum Ausbruch des Ersten Weltkrieges an. In dieser Zeit trafen sich diverse Persönlichkeiten in Contrexéville, darunter der Schah von Persien, Königin Isabella II. von Spanien und Grossfürstin Maria Pawlowna von Russland

Die Ankunft des «Train des Eaux» in Vittel / Contrexéville

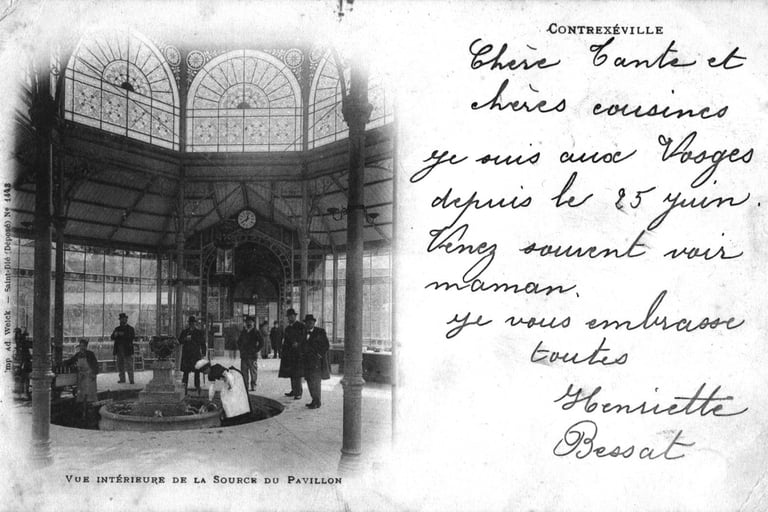

Der metallische Pavillon mit der Source du Pavillon (Google Maps)

Medizinische Nische: Contrexéville als Spezialist für Nierenleiden

Um 1900 waren die benachbarten Kurorte Contrexéville und Vittel Beispiele für eine faszinierende Mischung aus Wettbewerb und komplementärer Koexistenz. Beide verdankten ihren Reichtum den heilenden Mineralquellen, die eine wohlhabende Klientel anzogen, und profitierten vom boomenden Kurwesen der Belle Époque.

Anstatt direkter Konkurrenz setzten sie auf medizinische Spezialisierung. Contrexéville etablierte sich als Experte für Nieren-, Harnwegsleiden und Gewichtsreduktion. Vittel hingegen profilierte sich mit der Grande Source als Kurort für allgemeine Vitalität, Stärkung und Erholung, oft in Verbindung mit Sport wie Golf und Reiten. Ihre jeweilige «medizinische Identität» war der Schlüssel zu ihrer erfolgreichen Koexistenz. Diese strategische Spezialisierung in einem wettbewerbsintensiven Markt ist bemerkenswert. Sie zeigt, dass die frühen Akteure in dieser aufstrebenden Branche den Wert der Marktsegmentierung und Nischenpositionierung verstanden, um eine erfolgreiche Koexistenz anstelle eines zerstörerischen Wettbewerbs zu gewährleisten. Dies deutet auf einen ausgeklügelten wirtschaftlichen Ansatz hin, der Weitsicht in der Marktentwicklung demonstriert.

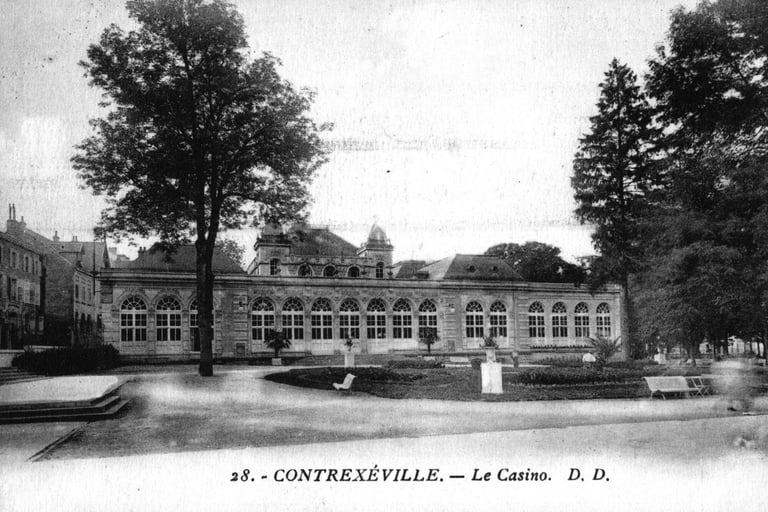

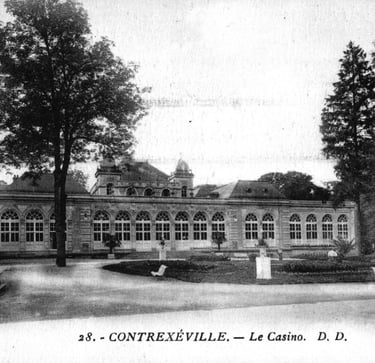

Das Casino von Contrexéville von François Clasquin um 1900 (Google Maps)

Der Theatersaal im Casino

Architektonische Entwicklung: Vom Holzpavillon zur Art Nouveau Rotonde

Anfänglich wurde die Source du Pavillon von einem kleinen, achteckigen Holzgebäude aus dem Jahr 1820 geschützt, das durch eine hufeisenförmige, geschlossene Galerie mit einem Badehaus und dem Hotel de la Providence verbunden war. Im Jahr 1885 wurde vom Architekten Schertzer ein neuer Pavillon für die Quelle erbaut, bei dem Gusseisen und Glas (Architecture Métallique) verwendet wurden. Gleichzeitig begann man auch, das Wasser der Quelle in Flaschen abzufüllen.

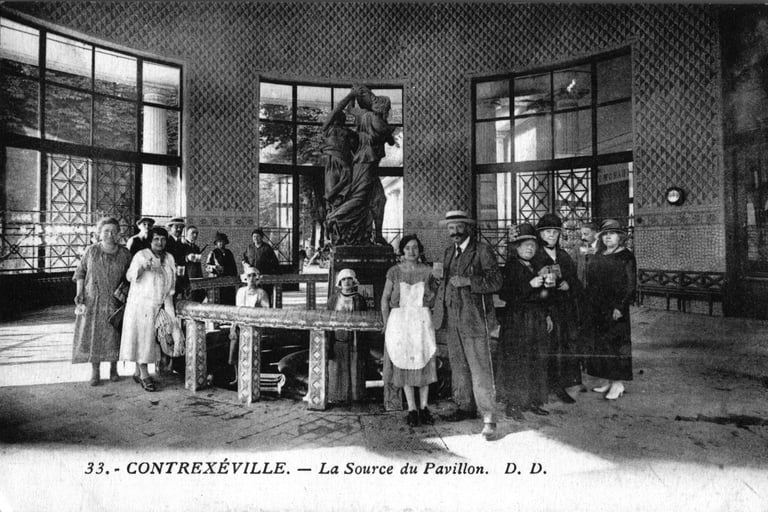

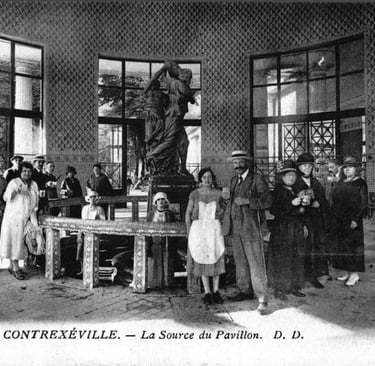

Um 1910 wurde der Glas-und-Eisen-Pavillon durch einen Neubau, die sogenannte Rotonde, aus Beton im Stil der späten Art Nouveau vom Architekten Charles Mewès ersetzt. Die reich dekorierten Mosaiken, sanften Linien und die organische Ornamentik zeugen vom Art Nouveau-Stil, während andere Elemente, wie zum Beispiel symmetrische und strukturierte Elemente, bereits auf den späteren Art Déco-Stil verweisen. Dieses Bauwerk ist weitestgehend in seiner ursprünglichen Form bis heute erhalten geblieben.

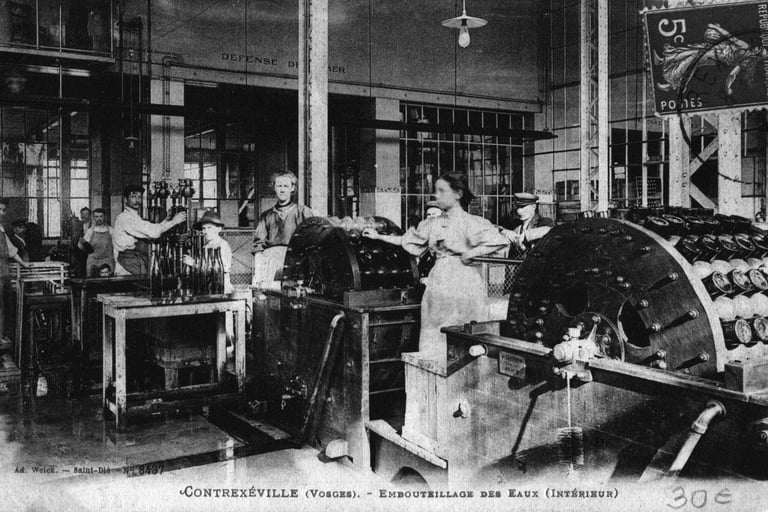

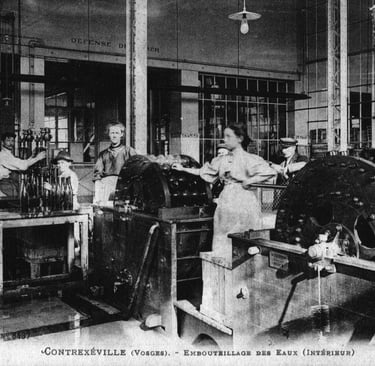

Die erste Abfüllanlage in Contrexéville ging 1908 in Betrieb. Arbeiterinnen und Arbeiter in der Mineralwasser-Abfüllanlage gingen ihren Aufgaben konzentriert nach. Sie bedienten bereits Maschinen, die Glasflaschen automatisch befüllten. Bei der Verpackung suchte man Maschinen jedoch noch vergebens. Jede Tätigkeit in diesem nachfolgenden Prozess wurde weiterhin sorgfältig von Hand ausgeführt. Frauen übernahmen dabei das kunstvolle Verpacken der Glasflaschen in schützendes Papier, um sie für den Versand vorzubereiten. Parallel dazu bereiteten Männer robuste Holzkisten vor, die als sichere Behältnisse für die kostbaren Güter dienten. Die nachfolgenden Bilder illustrieren somit eindrücklich den Übergang zur Massenproduktion, bei der fortschrittliche Maschinerie und traditionelle Handarbeit noch Hand in Hand gingen.

Der Pavillon für die Source du Pavillon von 1885 (Architecture Métallique) (Google Maps)

Die Source du Pavillon um1907

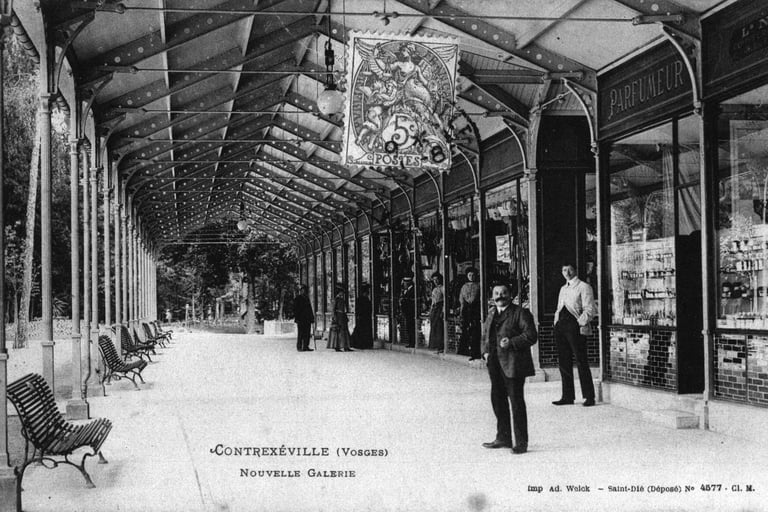

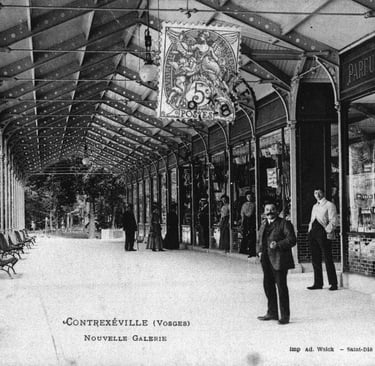

Die neue Galerie um 1907

Das Abfüllen der Source du Pavillon um 1907

Das Abfüllen der Flaschen im ersten Obergeschoss um 1908

Die Rotonde, der neue Pavillon im Art Nouveau Stil nach 1910

Das Verpacken der Flaschen im Erdgeschoss um 1908

Die Strasse mit der neuen Abfüllanlage um 1908

Die neue Abfüllanlage um 1908

Der Park nach 1910

Die Source du Pavillon nach 1910

Die Rotonde im Jahr 2025 (Google Maps)

Das Ende einer Ära: Der Niedergang nach dem Ersten Weltkrieg

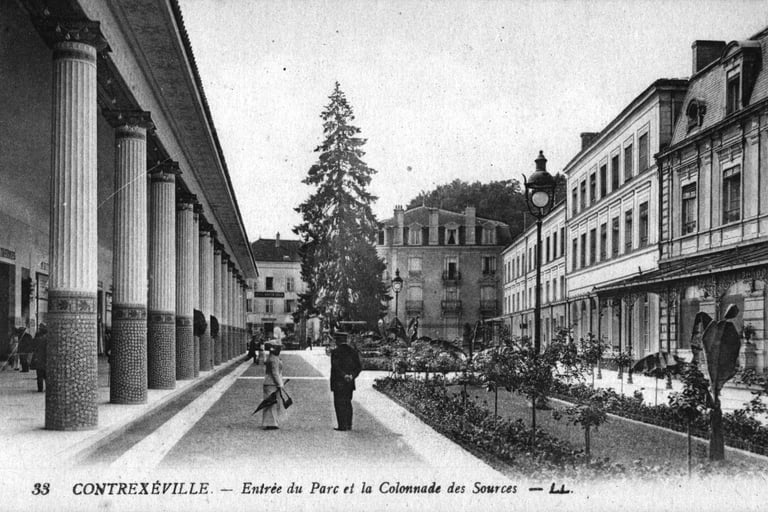

Am Ende der Belle Époque hatte die Stadt ihren Wandel vollzogen. Diverse Hotels und Kirchen wurden gebaut, der Park vergrössert, sowie das Casino de Contrexéville eingeweiht. Zudem wurde eine Abfüllanlage errichtet, um das Mineralwasser industriell abzufüllen, zu verpacken und zu versenden.

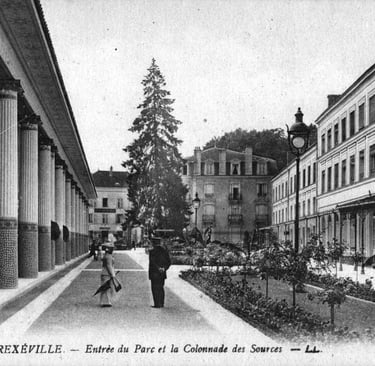

Der Eingangsbereich der Thermalanlage nach 1910

Der Eingang zur Thermalanlage nach 1910

Als 1914 der Krieg ausbricht, verlassen alle Kurgäste und jungen Einwohner den Ort. In den folgenden Jahren konnte Contrexéville an seinen ursprünglichen Erfolg nicht mehr anknüpfen. Die plötzliche Beendigung des Wohlstands von Contrexéville mit dem Ausbruch des Ersten Weltkriegs verdeutlicht die inhärente Anfälligkeit einer auf Luxustourismus basierenden Wirtschaft. Solche Ökonomien sind extrem anfällig für externe Schocks wie grosse Konflikte. Dies steht in starkem Kontrast zu dem Optimismus, der Aufklärung und dem regionalen Frieden, die oft mit der Belle Époque assoziiert werden. Die Tatsache, dass die Belle Époque mit dem Ersten Weltkrieg «definitiv Geschichte» war, unterstreicht, dass Perioden vermeintlicher Stabilität durch zugrunde liegende geopolitische Spannungen, die trotz der «schönen» Fassade immer vorhanden waren, jäh beendet werden können. Dies zeigt die Verletzlichkeit spezialisierter Luxusökonomien gegenüber umfassenderen historischen Kräften.