Essenz

Ein Mosaik aus Kontrasten

und Verflechtungen

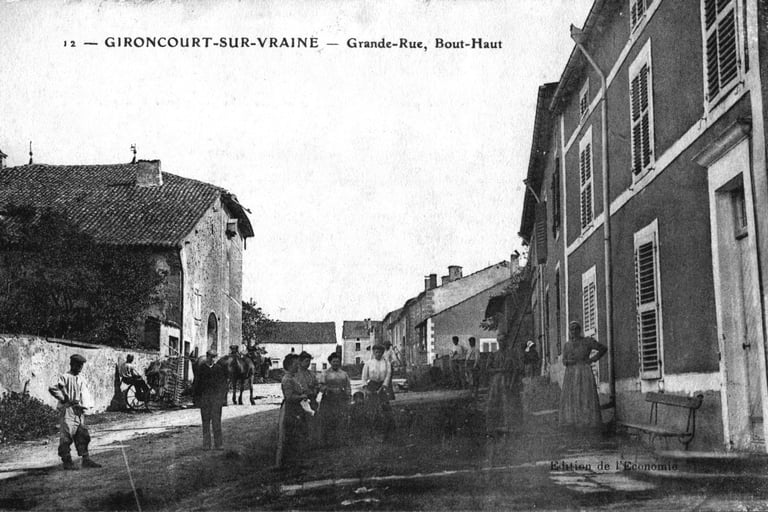

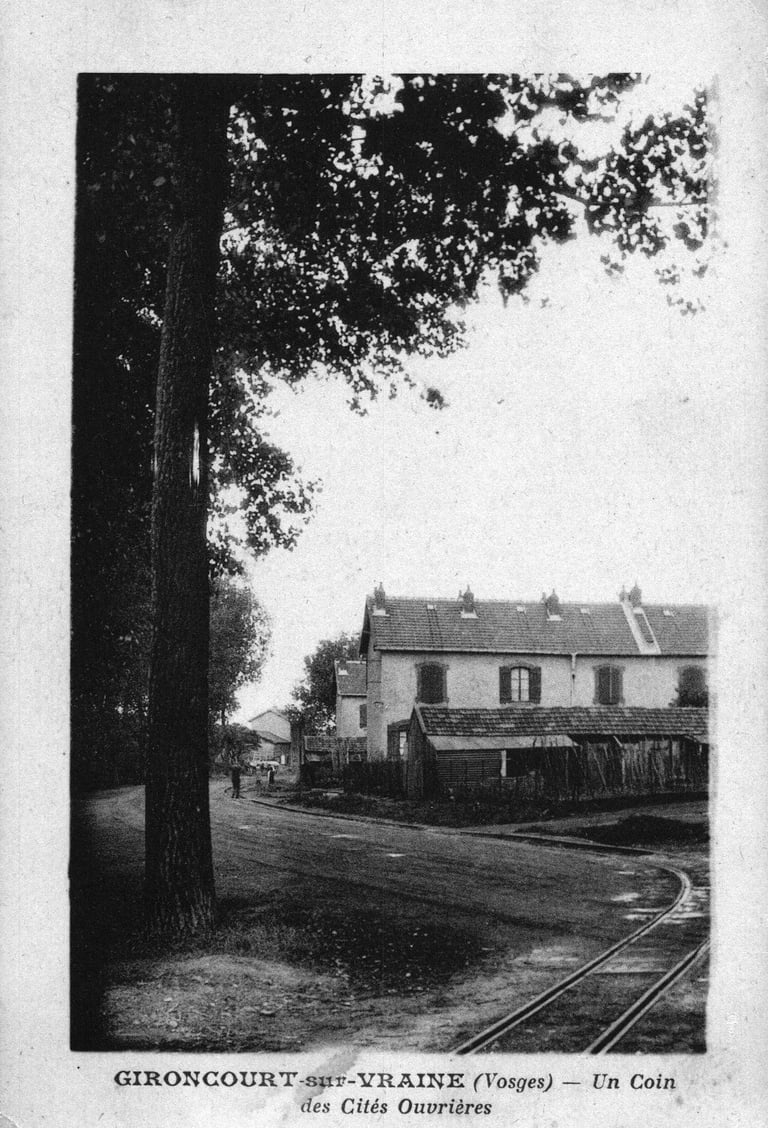

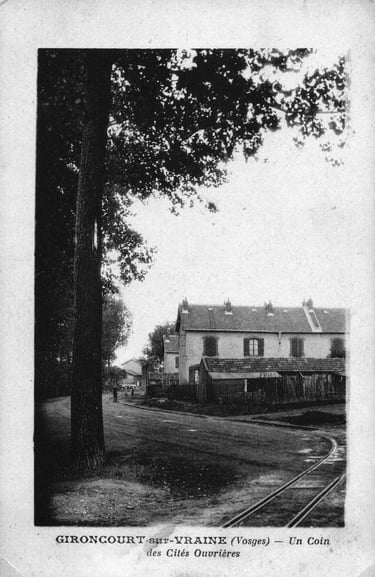

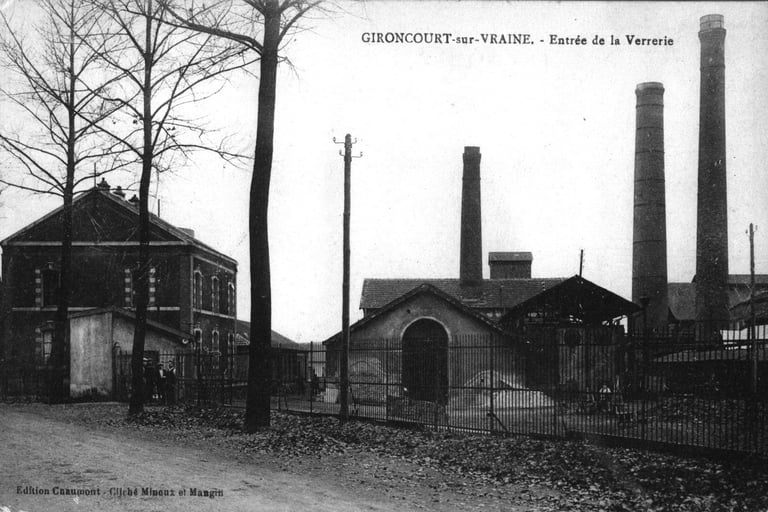

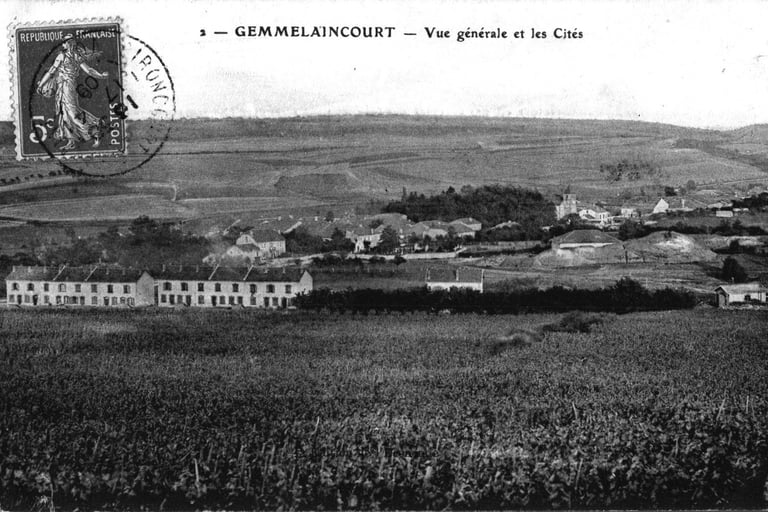

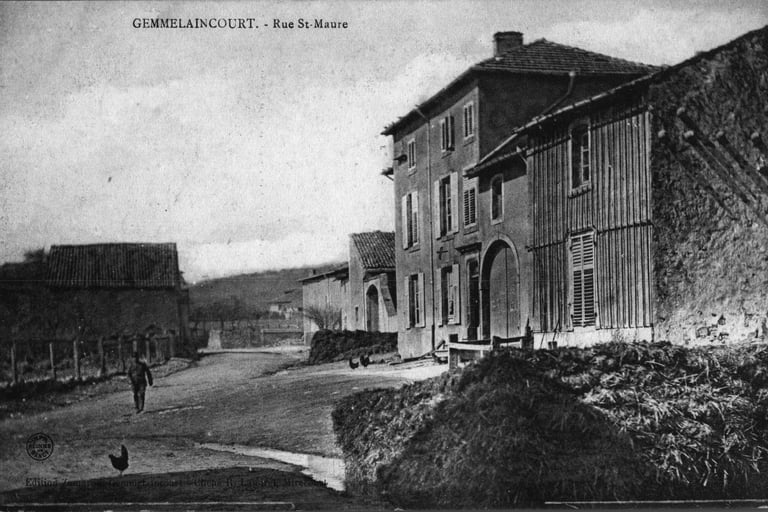

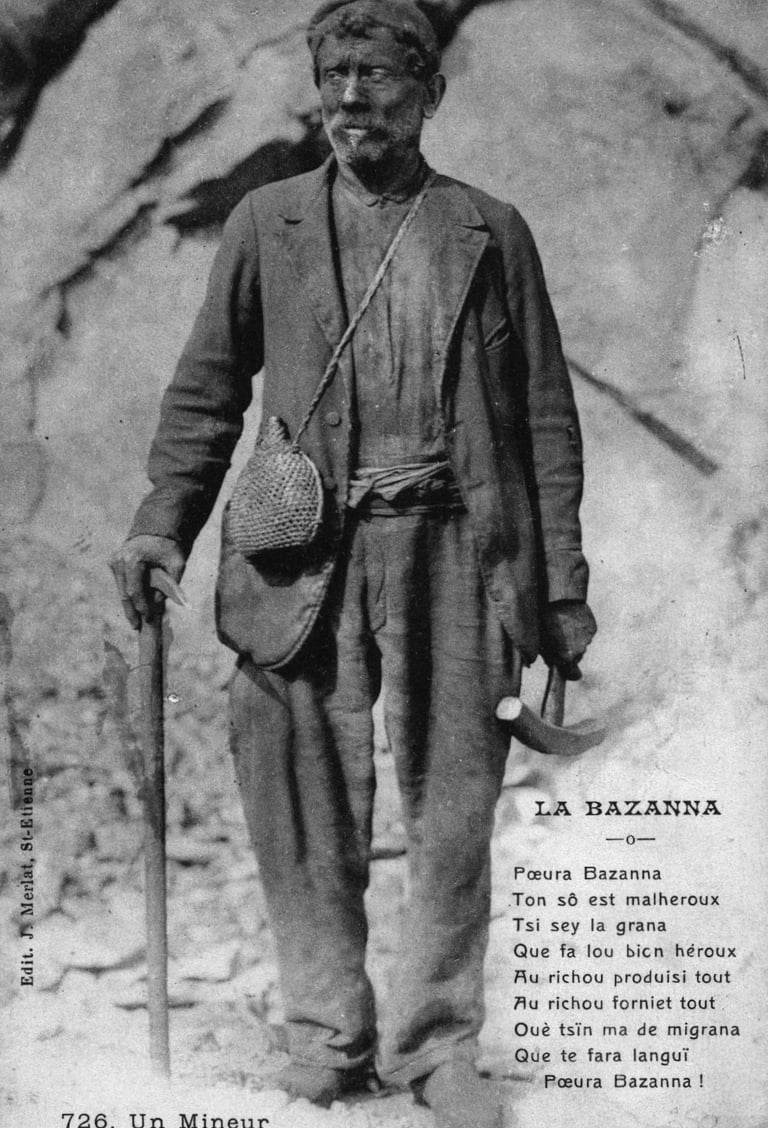

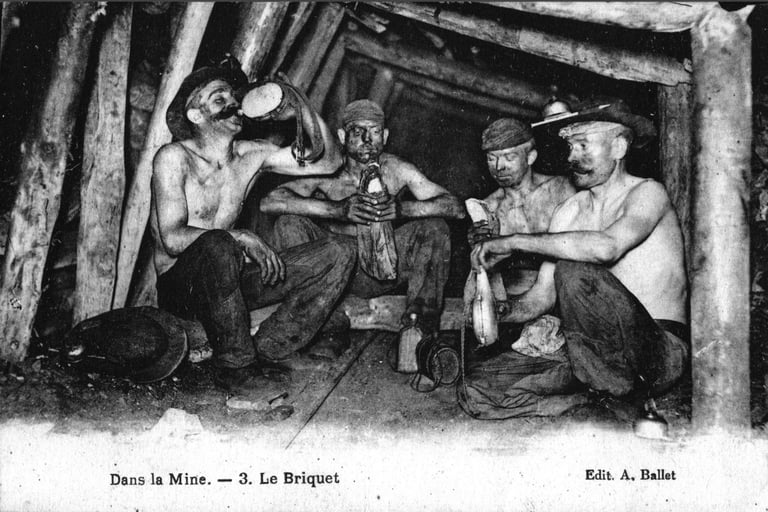

Parallel dazu florierte die industrielle Seele der Vogesen in Gironcourt sur Vraine, Saint Menge und Gemmelaincourt. Die Glasfabrik in Gironcourt sur Vraine war eine direkte Antwort auf Vittels Flaschenbedarf und wurde durch strategische Standortwahl und technologische Innovationen wie den Train Renard ermöglicht, der den effizienten Transport von Rohstoffen und fertigen Produkten sicherstellte. Die Cités Ouvrières in Gironcourt sur Vraine und Gemmelaincourt waren ein Ausdruck des paternalistischen Ansatzes der Industrie, der darauf abzielte, qualifizierte Arbeitskräfte zu binden und soziale Kontrolle auszuüben, während er gleichzeitig eine Gemeinschaft und ein gewisses Mass an sozialer Absicherung bot. Doch auch hier zeigt sich die Dualität: Während die Unternehmen Stabilität anstrebten, förderte die Konzentration der Arbeiter paradoxerweise die Entwicklung einer kollektiven Identität und die Entstehung von Arbeiterbewegungen.

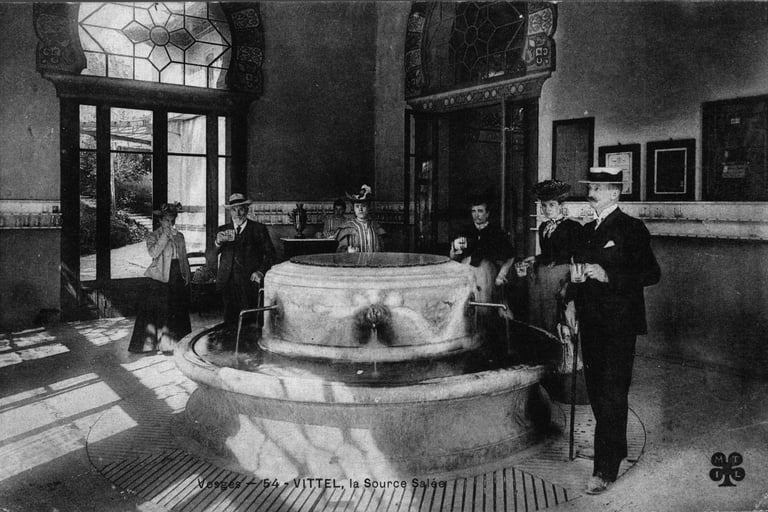

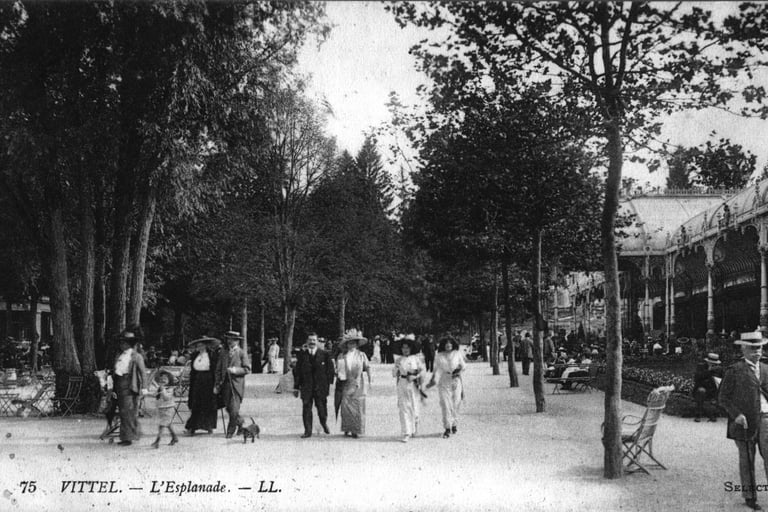

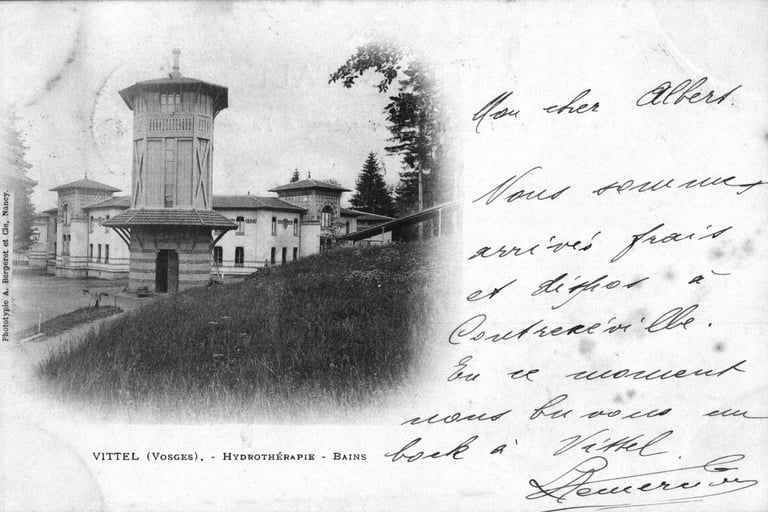

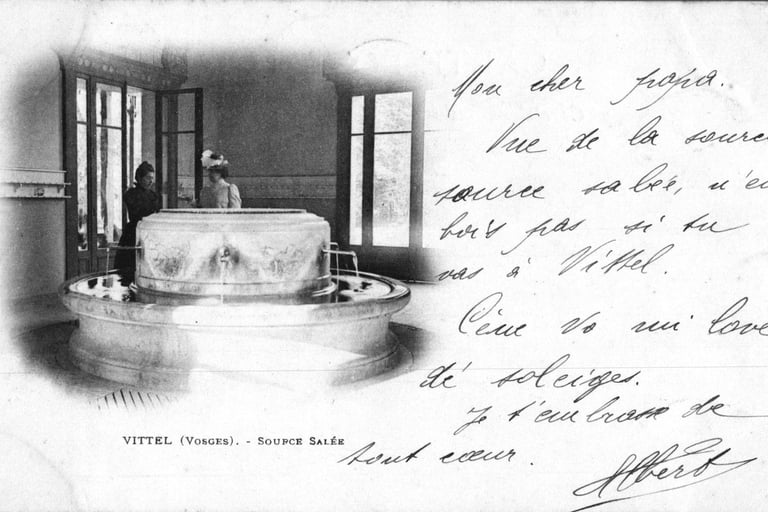

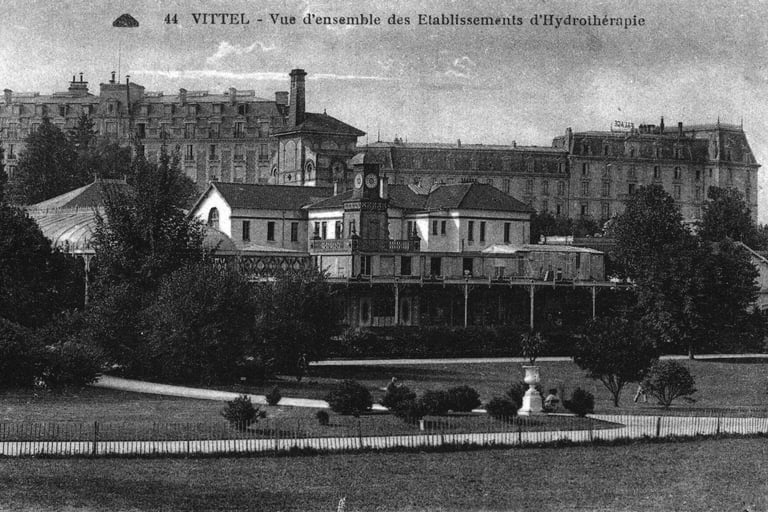

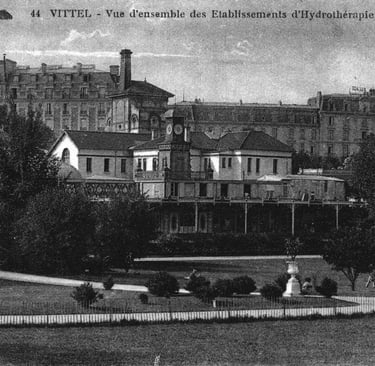

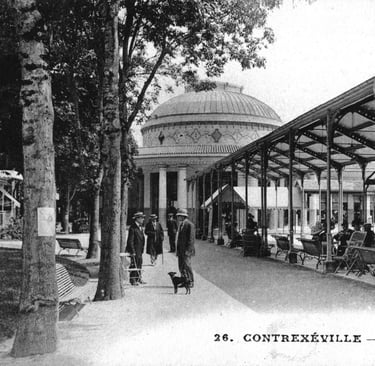

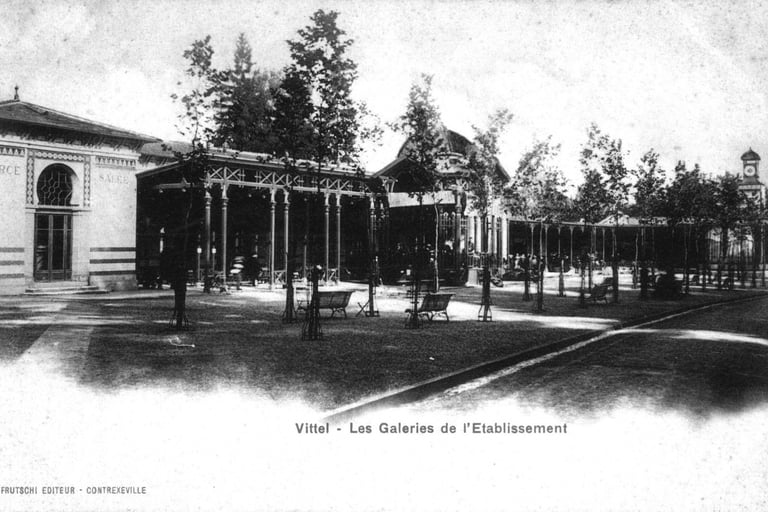

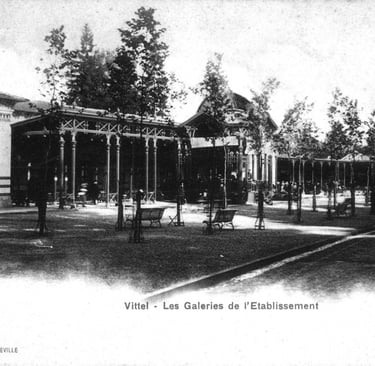

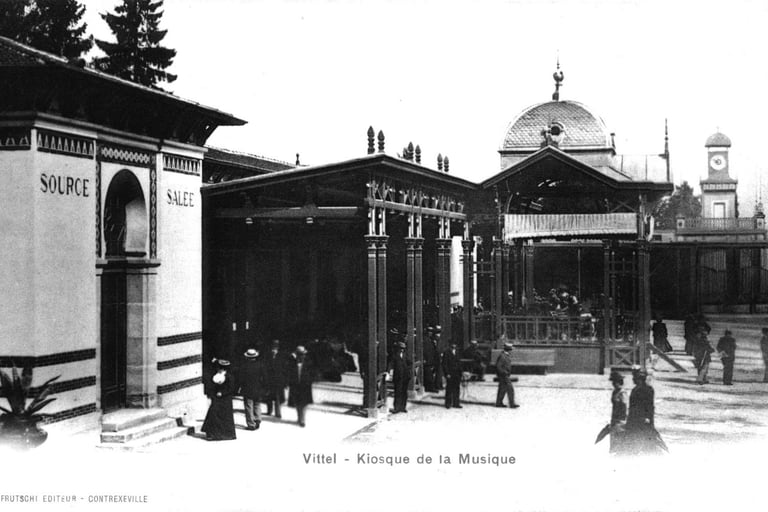

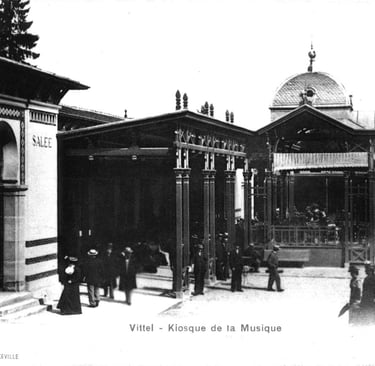

Die Entwicklung Vittels von einer bescheidenen Quelle zu einem internationalen Luxusreiseziel wurde durch technologische Innovationen wie die Eisenbahn und die Elektrifizierung massgeblich vorangetrieben. Die Eisenbahn ermöglichte nicht nur den Zustrom wohlhabender Kurgäste, sondern auch den weltweiten Export des Mineralwassers, wodurch Vittel zu einer globalen Marke aufstieg. Gleichzeitig zeigten die sorgfältig kuratierten Tagesabläufe der Kurgäste und die architektonische Pracht der Bäder und Galerien, wie die Elite ihre Freizeit zelebrierte und gesellschaftliches Prestige suchte. Die Plakatkunst der Art Nouveau spielte dabei eine entscheidende Rolle, indem sie eine idealisierte Utopie von Gesundheit und Vergnügen schuf, die die Realität der industriellen Produktion geschickt ausblendete und somit die Sehnsüchte der wohlhabenden Klientel ansprach. Die Rolle der Sportswoman und die zunehmende Kommerzialisierung von Sport und Freizeit spiegelten zudem tiefgreifende soziale Veränderungen wider, die Frauen mehr Freiheit und Sichtbarkeit im öffentlichen Raum ermöglichten.

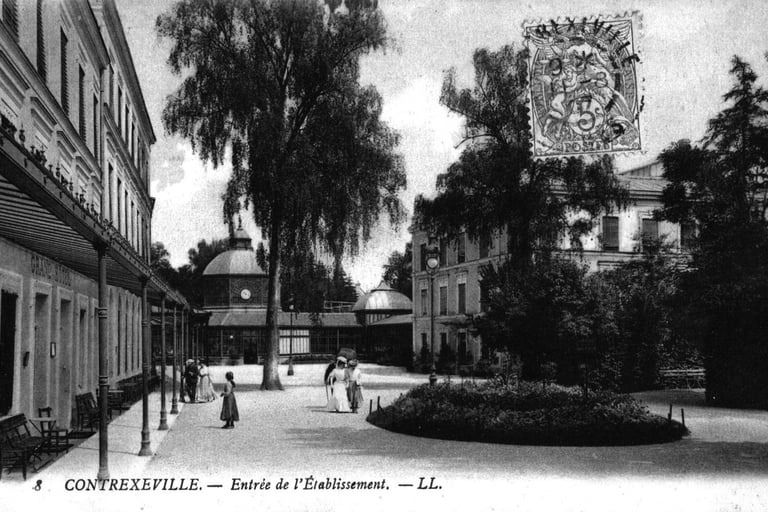

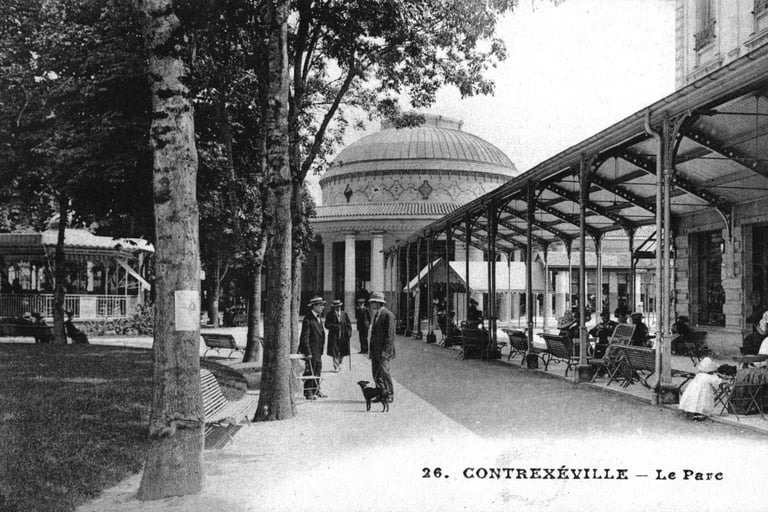

Contrexéville, als Nachbarort, demonstrierte die Möglichkeit der Koexistenz durch medizinische Spezialisierung, indem es sich auf Nierenleiden konzentrierte, während Vittel eine breitere Vitalitätskur anbot. Doch die Geschichte beider Kurorte zeigt auch die Zerbrechlichkeit dieses Wohlstands. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs beendete abrupt die Belle Époque und führte zu einem Niedergang, der die Abhängigkeit dieser Luxusökonomien von globaler Stabilität und Frieden schonungslos aufzeigte.

Die Belle Époque in den Vogesen, wie sie sich in der Geschichte von Vittel, Contrexéville, Gironcourt sur Vraine, Saint Menge und Gemmelaincourt offenbart, ist weit mehr als eine einfache Erzählung von Fortschritt und Vergnügen. Sie ist ein komplexes Mosaik aus schillerndem Luxus und harter industrieller Arbeit, deren Welten durch unsichtbare, aber unzerreissbare Fäden miteinander verbunden waren. Der Begriff «eaucharbon» fasst diese tiefgreifende Verflechtung prägnant zusammen: Der glanzvolle Kurort Vittel, ein Symbol für Gesundheit und hedonistischen Lebensstil der europäischen Elite, war direkt abhängig von der industriellen Produktion von Glasflaschen in Gironcourt, die wiederum auf die Rohstoffe Sand aus Saint Menge und Kohle aus Gemmelaincourt angewiesen war. Dieser Kreislauf verdeutlicht, wie der Wohlstand und die Freizeit der Oberschicht auf den Schultern der arbeitenden Bevölkerung ruhten, deren harte Arbeit die Grundlage für den glänzenden Vorhang der «schönen Zeit» bildete.

Die Belle Époque in den Vogesen war somit eine Ära der tiefgreifenden Gegensätze und gegenseitigen Abhängigkeiten. Sie war eine Zeit, in der der Fortschritt und der Luxus für die wenigen untrennbar mit der harten Arbeit und den bescheidenen Lebensbedingungen der vielen verbunden waren. Die physischen Überreste dieser Epoche – die prächtigen Kurgebäude und die stillen Industriedenkmäler – bieten heute die Möglichkeit, diese faszinierenden Kontraste hautnah zu erleben und ein tieferes Verständnis für die vielschichtige Realität einer scheinbar «schönen Zeit» zu entwickeln.

Ein Sammelsurium von Postkarten