Vittel

Glanz und Gloria eines Kurorts

der Belle Époque

Die Geburt einer Marke: Von der Quelle zum internationalen Phänomen

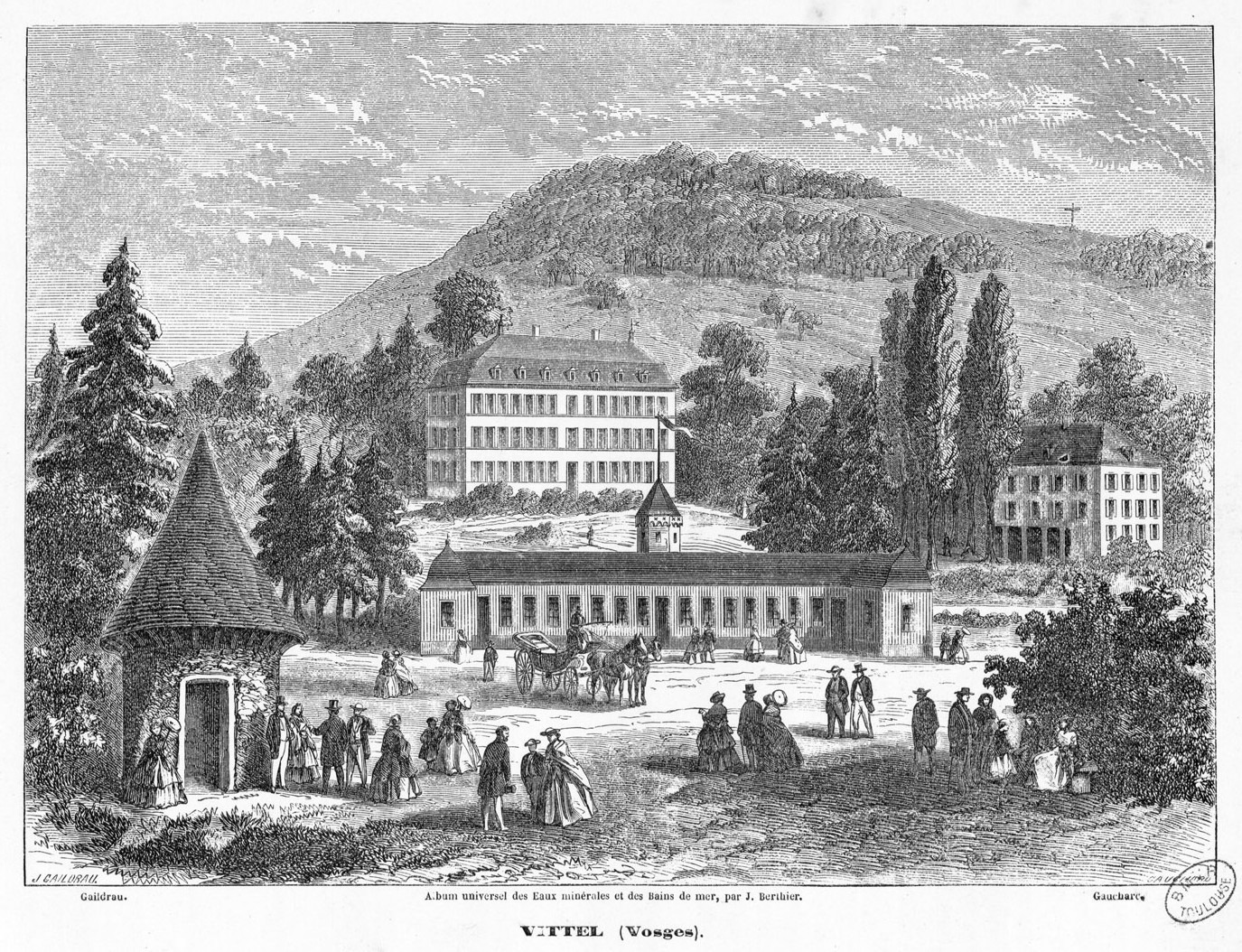

Die Geschichte Vittels als Kurort reicht weit zurück, mit Nachweisen einer gallorömischen Thermenstadt an diesem Ort bereits im Jahr 69 nach Christus. Die moderne Entwicklung begann jedoch 1854, als der Anwalt Louis Bouloumié, der an Nieren-, Leber- und Magenbeschwerden litt und in Contrexéville keine Linderung fand, die Source Gérémoy (später Grande Source) in Vittel erfolgreich testete und daraufhin erwarb. Bouloumié startete bescheiden: 1855 errichtete er eine einfache, 9x5 Meter grosse Baracke aus Fichtenholz über der Grande Source, die als bescheidene Buvette und als Raum für das Verpacken der ersten Steinzeugflaschen diente.

Ab 1860 erfuhr Vittel eine rasche Expansion. Die Baracke wurde bereits 1856 in einen Pavillon umgewandelt, an den eine 35 Meter lange, geschlossene Promenadengalerie angebaut wurde, die wiederum mit einem zweiten Pavillon abschloss. Dieser beherbergte einen Leseraum, während die Grande Source im rechten Pavillon weiterhin ihren Platz fand. Exotische Sammlungen wurden in Vitrinen in der Galerie ausgestellt, und das erste Badehaus entstand nördlich des Pavillons. 1857 wurde hinter der Promenadengalerie ein sechseckiger Pavillon für die Source Marie an ihrem Entstehungspunkt erstellt. Eine Aussentreppe führte zu einem Balkon und zum Arbeitskabinett von Louis Bouloumié. Ein Jahr später wurde 50 Meter südlich der Galerie der kleine, runde Pavillon für die Source des Demoiselles errichtet. Schon 1860 war das Badehaus zu klein, um die wachsende Zahl der Badegäste aufzunehmen. Die Erweiterung des Badehauses nutzte Louis Bouloumié, um sich und seiner Familie eine Wohnung über den Bädern bauen zu lassen. Dieses Gebäude, erkennbar an seinem Portikus mit vier runden Säulen, wuchs auf 16 mal 9 Meter an und umfasste mehrere Stockwerke.

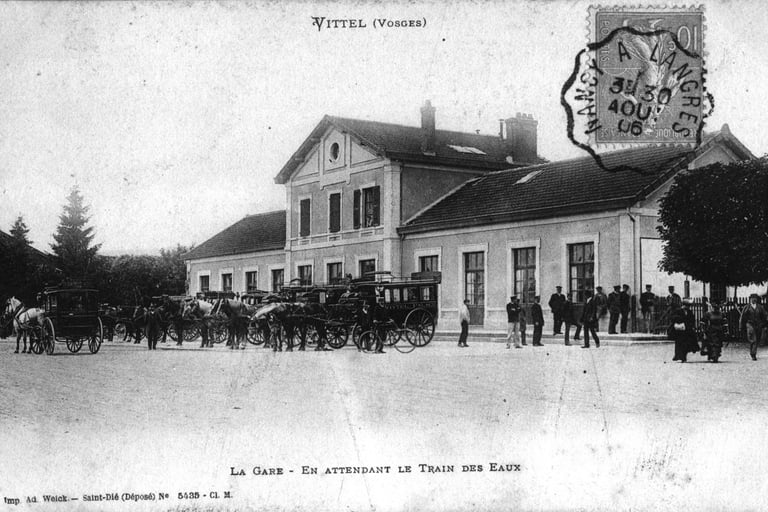

Ein entscheidender Wendepunkt für Vittels Aufstieg war die Eröffnung der Eisenbahnlinie Longes-Vittel-Nancy im Jahr 1881. Diese verkehrstechnische Erschliessung führte zu einem starken Anstieg der Kurbesucher und ermöglichte den effizienten Versand des abgefüllten Mineralwassers in alle Herren Länder. Die Eisenbahn fungierte als eine Art Lebensader für den Kurort. Sie transportierte nicht nur die wohlhabende Klientel direkt nach Vittel, sondern ermöglichte auch den globalen Export des abgefüllten Mineralwassers, wodurch die «Vittel-Erfahrung» über den physischen Kurort hinaus konsumiert werden konnte. Dies transformierte eine lokale Quelle in eine internationale Marke und veränderte Vittels Wirtschaftsmodell grundlegend. Die Ära von 1875 bis 1915 markierte den Höhepunkt der französischen Kurorte, wobei Vittel als Paradebeispiel hervorstach. Diese Reiseziele wurden zu bevorzugten Rückzugsorten für die Aristokratie und die aufstrebende Bourgeoisie, die eine einzigartige Mischung aus Gesundheitsvorsorge, genussvollem Hedonismus, müssigem Vergnügen und gesellschaftlicher Frivolität suchten. Die Klientel strebte nicht nur Heilung an, sondern auch sozialen Aufstieg durch die Knüpfung von Verbindungen zur Aristokratie.

Die Kuranlage um 1860 (Quelle: commons.wikimedia.org) (Google Maps)

Der Bahnhof von Vittel um 1906 (Google Maps)

Ein Tag im Leben des Kurgastes: Hedonismus, Vergnügen und gesellschaftliches Prestige

Ambroise Bouloumié, einer der beiden Söhne von Louis Bouloumié, beschrieb 1877 einen typischen Tag eines Wasserkurgastes, der ein lebendiges Bild des Kurlebens zeichnet. Der Kurgast stand zwischen fünf und sieben Uhr auf, begab sich zu den Quellen und trank im Viertelstundentakt sein Glas Wasser, während er plauderte, spazierte oder spielte. Zu den beliebtesten Spielen in Vittel, die sich besonders gut mit der Kur vereinbaren liessen, gehörten Croquet, Boule, Kegeln und Schiessen. Das letzte Glas wurde um neun Uhr eingenommen, um das Frühstück um zehn beginnen zu lassen. Danach erledigte jeder seine Korrespondenz, las Zeitung, machte ein Nickerchen oder verabredete sich im Spielsaal. Um drei Uhr begann das Leben im Park erneut, die Kur nahm ihren Lauf – eine einfache Kur, die nur darin bestand, noch ein paar Gläser des angenehmen, erfrischenden Wassers zu trinken. Freunde des Tontaubenschiessens trafen sich zweimal pro Woche, während Ausflügler, die sich mit dem Arzt abgesprochen hatten, nachmittags fehlten und erst zum Abendessen um sechs zurückkehrten. Nach dem Abendessen folgte ein etwa einstündiger Spaziergang auf der Terrasse, in der Stadt oder auf dem Waldweg, gefolgt vom Einzug in die Salons. Zwei- bis dreimal pro Woche bot das hauseigene Theaterensemble reizende Aufführungen wie Opéra-comique, Operette, Komödie und Vaudeville. Bälle beanspruchten die Abende, die das Theater freigab, und teilten sich widerwillig einige davon mit Konzerten oder besonderen Auftritten von Gastkünstlern. Spätestens um elf Uhr gingen alle Lichter aus, und ein tiefer Schlaf – der erste und unverfehlbare Nutzen der Kur – bereitete die Kräfte für einen neuen Tag.

Diese detaillierte Beschreibung des Tagesablaufs zeigt, dass die Kurorte nicht nur medizinische Einrichtungen waren, sondern sorgfältig kuratierte soziale Bühnen. Die Betonung von Geselligkeit, Spielen, Theater und Bällen neben der Wasseranwendung verdeutlicht, dass diese Orte darauf ausgelegt waren, Vergnügen zu maximieren und soziale Interaktionen zu fördern. Die Integration von Sportaktivitäten festigte Vittels Ruf als dynamisches Zentrum für aktive Erholung und spiegelte allgemeine gesellschaftliche Trends wider, die auf Hedonismus und die Kommerzialisierung von Freizeit abzielten. Es war eine bewusste Strategie, um die wohlhabende Klientel anzuziehen, die nicht nur Heilung suchte, sondern auch ein Umfeld für gesellschaftliches Prestige und Vergnügen.

Das Kasperletheater im Park

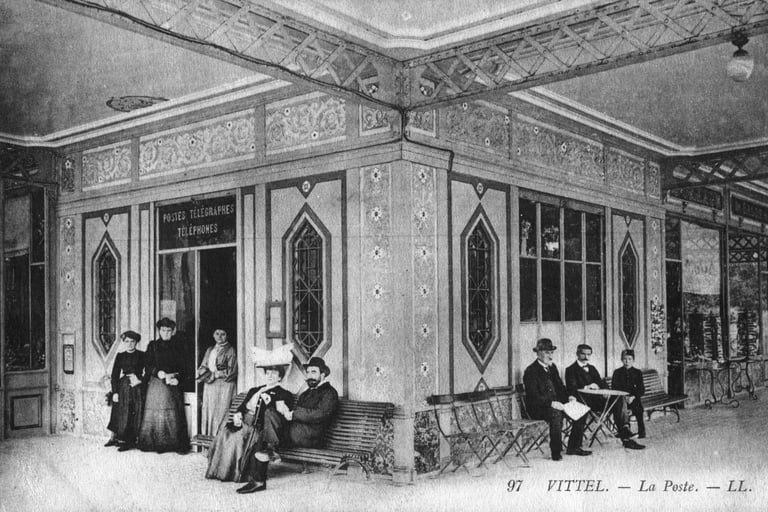

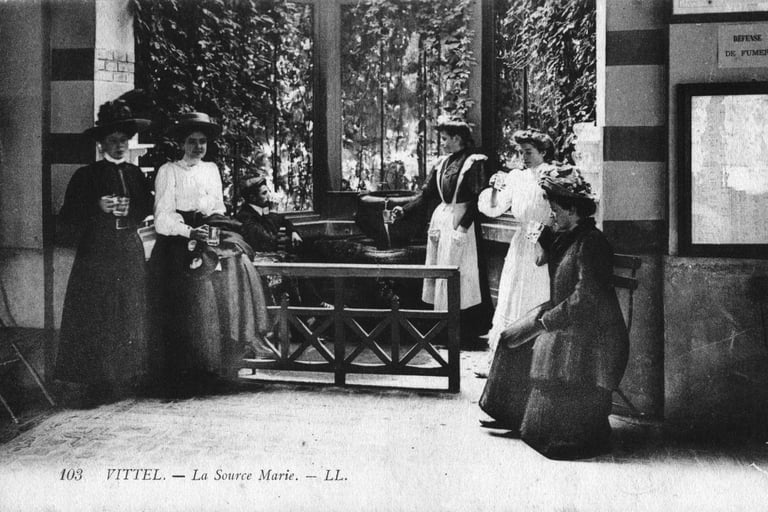

Der Post-Pavillon in der Grande Galerie um 1905 (Google Maps)

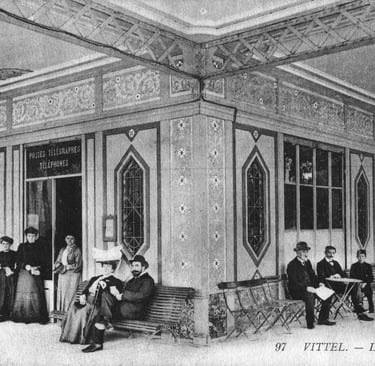

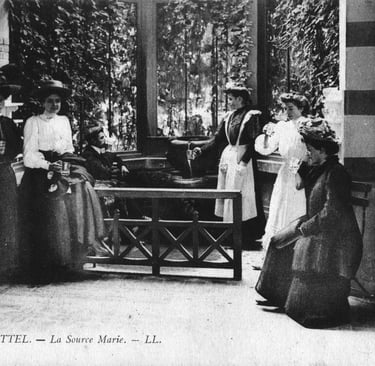

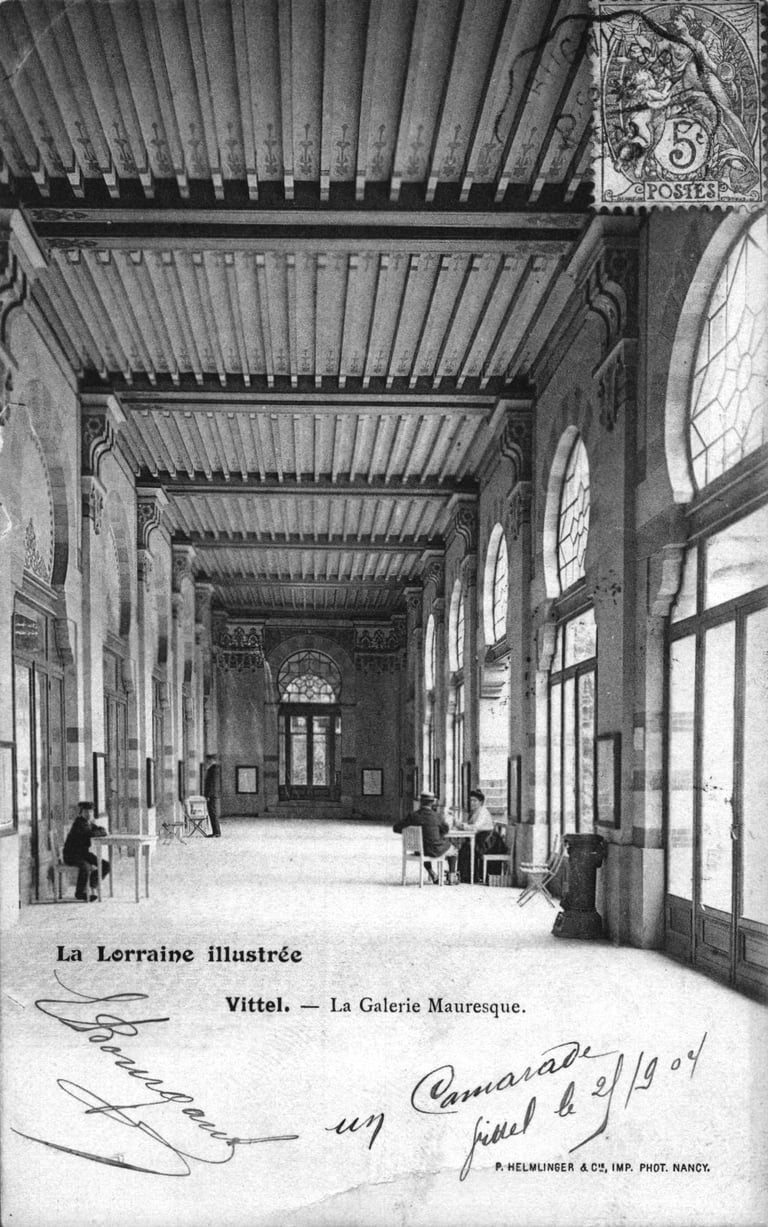

Die Source Marie in der maurischen Galerie von Charles Garnier um 1900 (Google Maps)

Architektonische Evolution: Von bescheidenen Anfängen zu Charles Garniers Prachtbauten und Art Nouveau

Die Thermenanlage in Vittel hat sich von ihren bescheidenen Anfängen an stark entwickelt und verändert. Das 1856 erbaute Badehaus war, wie bereits erwähnt, 1860 zu klein, was zu Erweiterungen führte, die auch eine Wohnung für Louis Bouloumié und seine Familie über den Bädern beinhaltete.

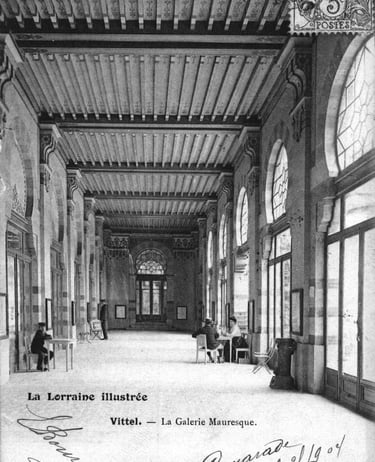

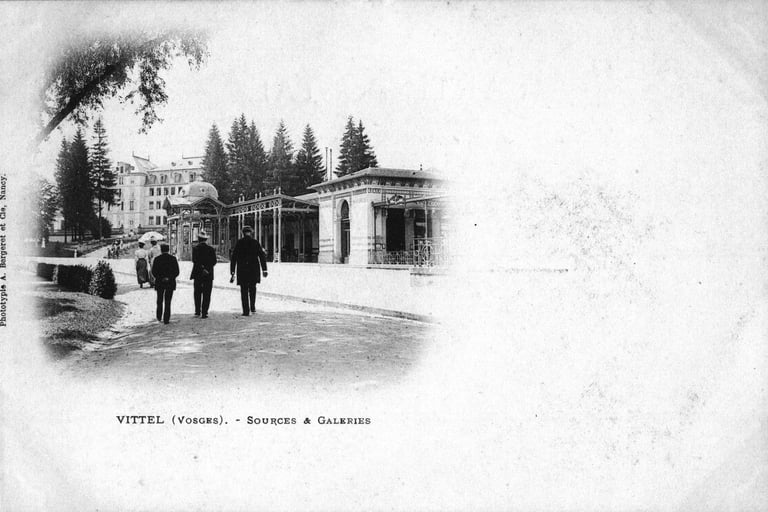

Im Jahr 1882, mit der Gründung der Société Générale des Eaux Minérales de Vittel, wandte sich die Familie Bouloumié an den bekannten Architekten Charles Garnier, der für die Pariser Oper berühmt war, um die Kuranlage den hohen Ansprüchen der Kundschaft anzupassen. Garniers Entwurf ersetzte die heterogenen Bauten von 1856 durch eine prächtige Galeries des Sources & des Bains, die 1884 eingeweiht wurde. Dieses Ensemble im maurischen Stil umfasste eine doppelte Galerie – eine geschlossen, die andere über die gesamte Länge offen – sowie ein Atrium mit Duschräumen und Bädern und zwei symmetrische Pavillons. Die Grande Source und die Source Salée, welche 1873 entdeckt wurde, waren zunächst in fast identischen Sandsteinbecken im rechten Pavillon untergebracht. Es muss vor 1900 gewesen sein, als die Source Salée in den linken Pavillon umzog und die Grande Source alleine zurückblieb. Etwas später erhielt die Grande Source ein neues Wasserbecken in der Mitte des Pavillons, wozu der Pavillon vergrössert werden musste. Wann genau die Source Marie in die geschlossene, maurische Galerie kam, ist nicht belegt. Postkarten zeugen jedoch davon, dass dies vor 1901 gewesen sein muss.

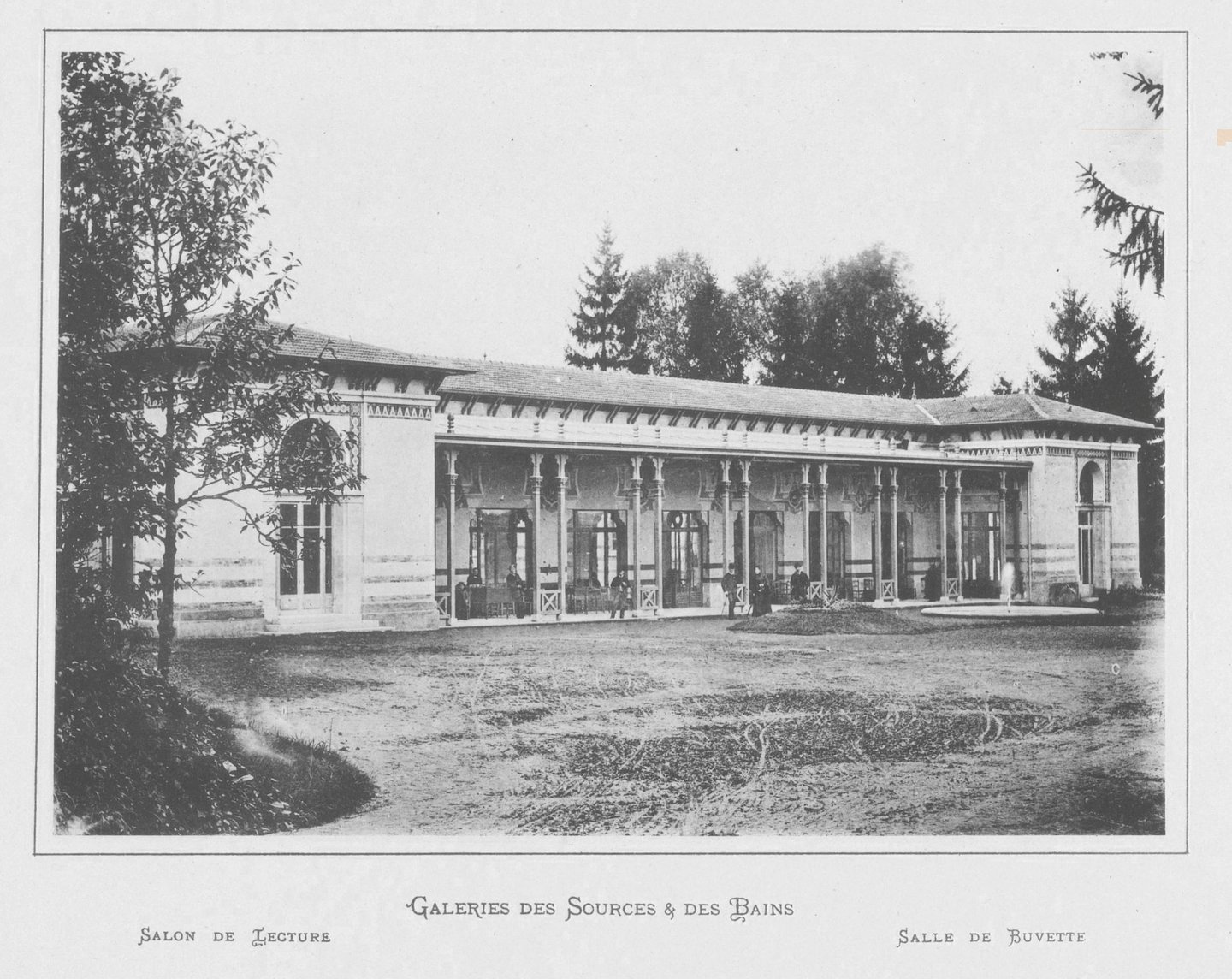

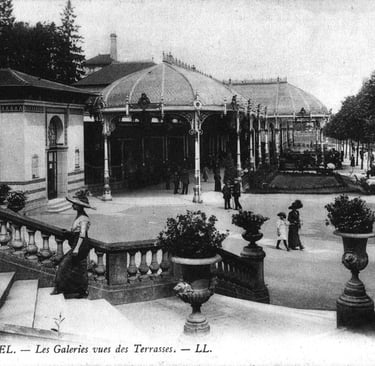

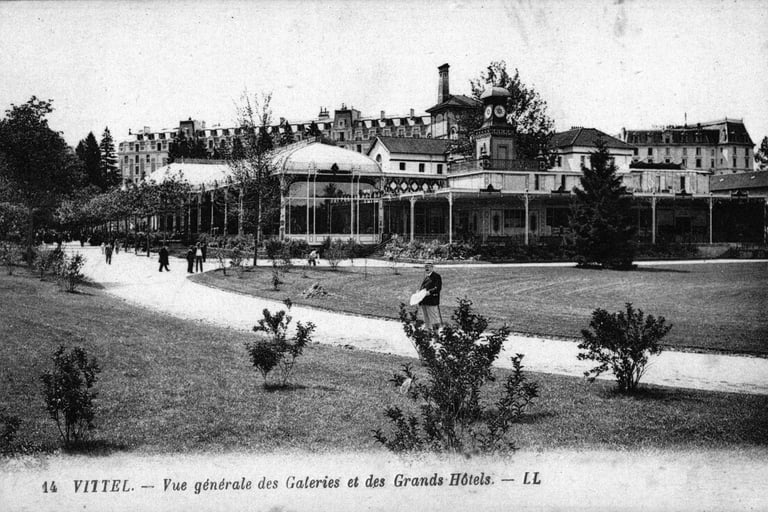

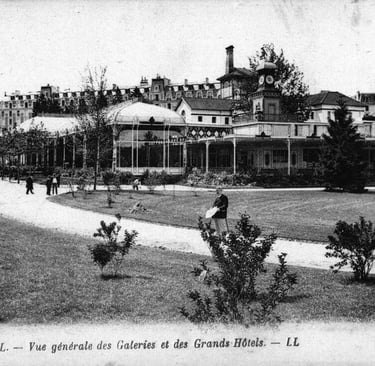

Bereits 1897 erfuhr die Galerie des Sources & des Bains eine wesentliche Erweiterung: Ihr wurde nicht nur eine neue Galerie vorgelagert, sondern auch eine offene Galerie nach Norden hin hinzugefügt. Letztere war auf ihrer Westseite von baugleichen, ebenerdigen Geschäften gesäumt. Nur kurze Zeit später, um 1899, entstand im rechten Winkel zur nördlichen Galerie eine weitere Ladenreihe auf einer überdachten Terrasse. Dieses Ensemble fand seinen Abschluss in einem Pavillon mit Glockenturm, der eine Poststelle beherbergte. Dieser Pavillon musste jedoch bereits 1905 nach Westen versetzt werden, um einem noch grösseren Projekt Platz zu machen.

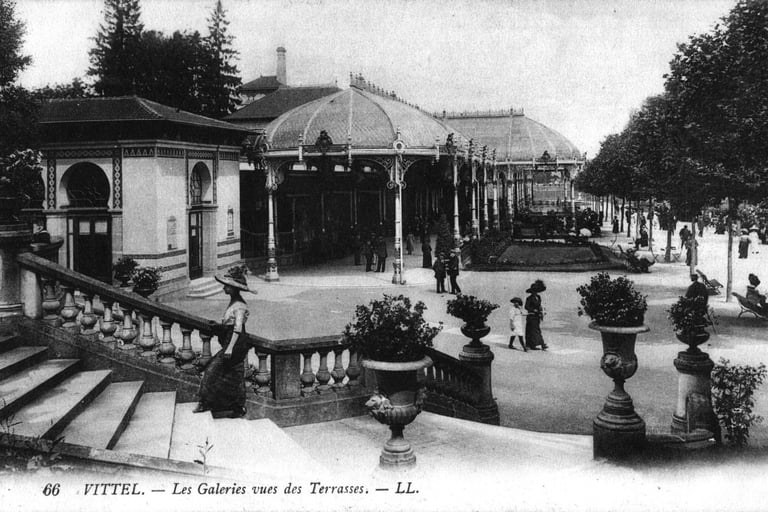

Das architektonische Juwel des mondänen Kurorts wurde ab 1905 die Grande Galerie. Dieses imposante Bauwerk mit seiner faszinierenden Metallstruktur im Art Nouveau-Stil war weit mehr als nur ein Gebäude. Elegante Metallsäulen, oft in leuchtendem Blau gestrichen und mit kunstvollen Details versehen, trugen eine monumentale Dachkonstruktion. Kleine Boutiquen säumten die Wege und luden zum Verweilen und Einkaufen ein. Die Galerie war ein Ort des Sehens und Gesehenwerdens – hier traf sich die internationale High Society, promenierte in ihrer feinsten Kleidung, tauschte Neuigkeiten aus oder genoss einfach die Atmosphäre des unbeschwerten Vergnügens. Die architektonische Entwicklung von einer einfachen Hütte zu Garniers maurischem Komplex und der Art Nouveau-Grande Galerie ist eine direkte Erzählung von Vittels wachsender Pracht und Raffinesse, die seinen Aufstieg zu einem Luxusziel widerspiegelt. Architektur war in dieser Zeit nicht nur funktional, sondern eine bewusste Aussage von Prestige und ein Mittel zur Schaffung einer gewünschten Atmosphäre.

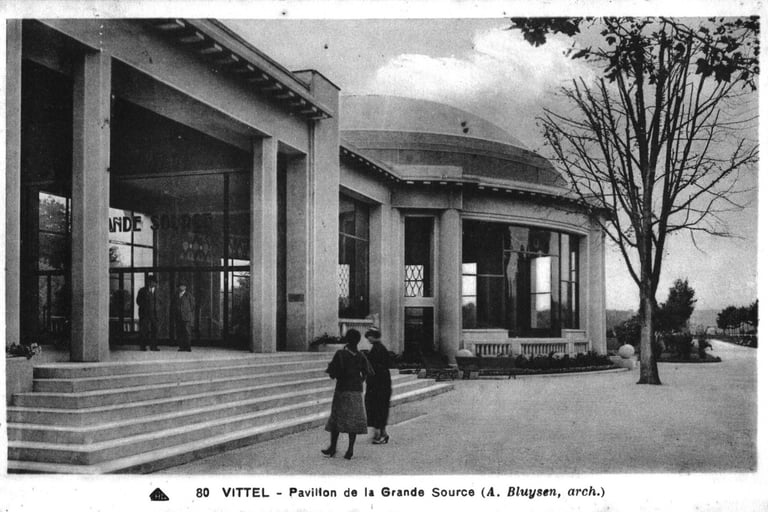

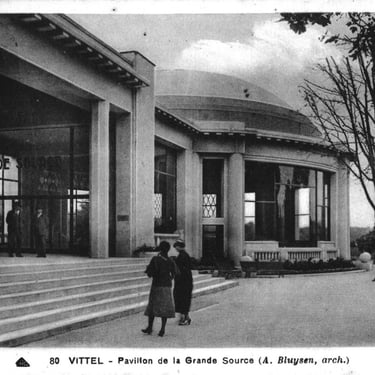

Später, ab 1930, wurden umfangreiche Modernisierungsarbeiten nach den Plänen von Auguste Bluysen in Zusammenarbeit mit Fernand César durchgeführt. Die gesamte Metallstruktur der Grande Galerie wurde mit Stuck verkleidet und die Säulen mit Beton ummantelt. So wurde aus der Galerie im Art Nouveau-Stil ein Art Déco-Gebäude – alles in Weiss, ganz im Sinne des damaligen hygienischen Zeitgeistes. Dieser Wandel von Art Nouveau zu Art Déco spiegelt breitere europäische Kunst- und Kulturtrends wider und zeigt die kontinuierliche Anpassung an sich ändernde ästhetische und hygienische Ideale.

Galeries des Sources & des Bains von Charles Garnier um 1884 (Source: Rijksmuseum, Amsterdam) (Google Maps)

Der linke Pavillon von Charles Garnier mit der Source Salée

Der rechte Pavillon von Charles Garnier mit der Grande Source

Maurische Galerie mit der Source Marie hinter der sitzenden Dame

1905 erhielt die Source Salée einen neuen, prächtigen Pavillon im Art Nouveau-Stil (Jugendstil) direkt im Eingangsbereich der Hydrotherapie, wo sie bis 1930 verblieb. Bereits 1920 wurde die Source Salée in Source Hépar umbenannt, da ihr Name kein positives Image vermittelte. 1930 wurde die Source Hépar wieder in den rechten Pavillon der Anlage Galeries des Sources & des Bains verpflanzt, indem sie den Platz der Grande Source übernahm. Die Grande Source zog dauerhaft in die neu erstellte Art Déco-Rotunde von August Bluysen am Ende der Grande Galerie. Postkarten zeigen, dass das heilende Wasser ab ca. 1900 von Wasserspenderinnen (Donneuse d’eau) den Kurgästen gereicht wurde, deren Aufgabe es war, die Kurgläser entsprechend der ärztlich verschriebenen Wassermenge zu füllen; dieser Beruf ist mittlerweile ausgestorben.

Der vergrösserte, rechte Pavillon mit der Grande Source um 1904

Der neue Pavillon im Art Nouveau-Stil für die Source Salée um 1905

Die vorgelagerte Galerie und der Pavillon mit Glockenturm im Hintergrund

Die vorgelagerte Galerie und das Grand Hôtel im Hintergrund (Google Maps)

Die Art Déco-Rotunde von August Bluysen am Ende der Grande Galerie um 1930

Der Eingang zur Grande Galerie um 1905

Der Eingang zur Grande Galerie im Jahr 2025 (Google Maps)

Die Art Déco-Rotunde von August Bluysen am Ende der Grande Galerie im Jahr 2025 (Google Maps)

Der Innenbereich der Grande Galerie mit Blick nach Süden

Der Endpunkt der Grande Galerie und der nach Westen versetzte Glockenturm

Die Grande Galerie im Jahr 2025

Der Innenbereich der Grande Galerie mit Blick nach Süden im Jahr 2025

Abfüllanlagen: Vom Handwerk zur globalen Marke

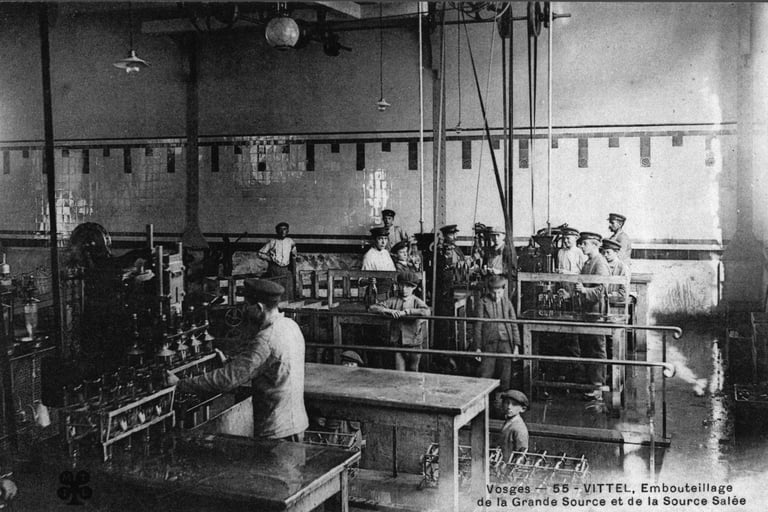

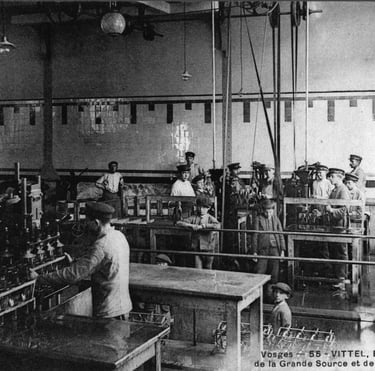

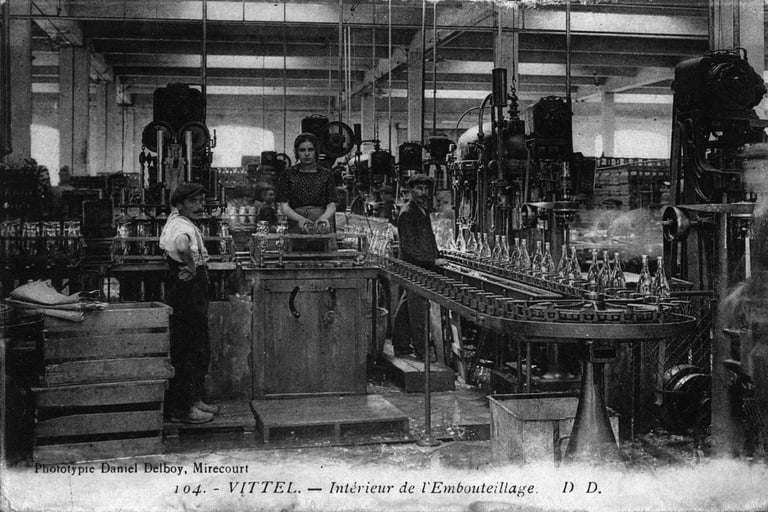

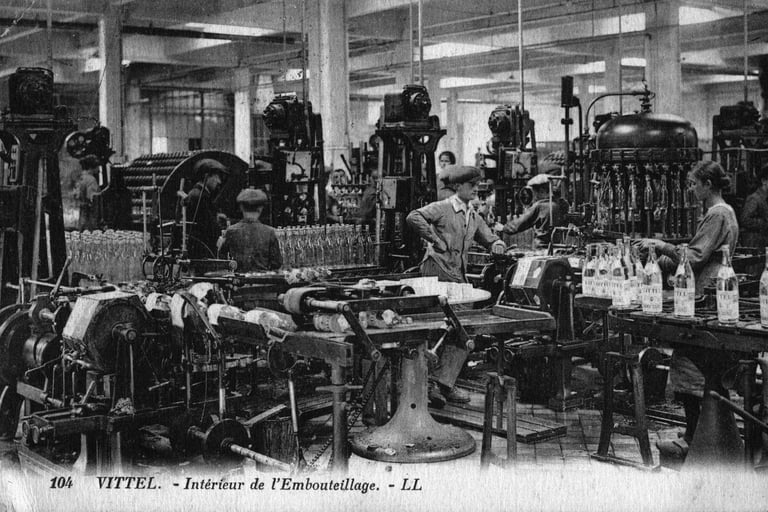

Die Abfüllung des heilenden Wassers in Vittel begann 1856 noch von Hand am Becken der Grande Source in der ersten Holzhütte. Das Wasser wurde damals in quadratische Steinzeugflaschen gefüllt und mit einem Porzellanstöpsel sowie einer Gummidichtung verschlossen.

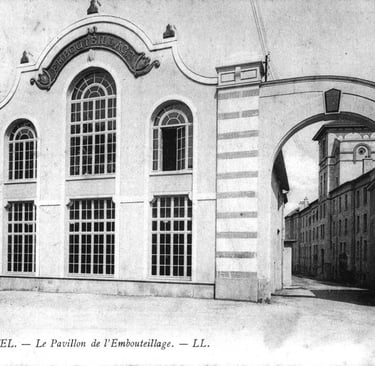

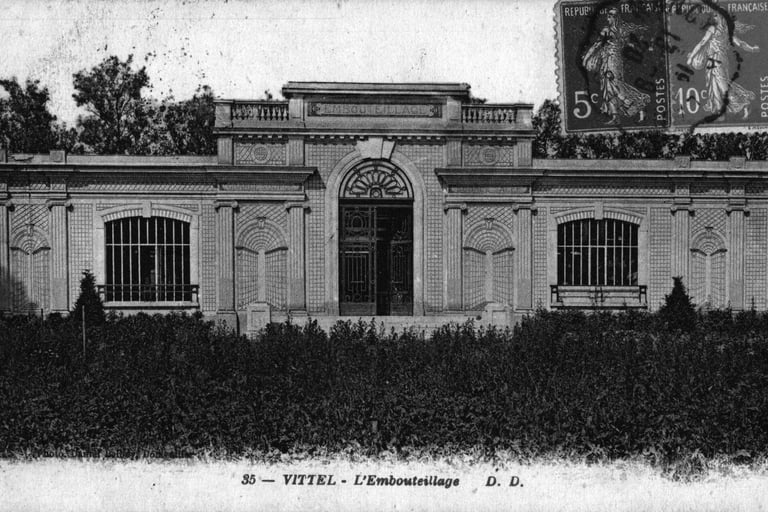

Mit dem Bau der ersten modernen Abfüllanlage im Jahr 1875 erfolgte die definitive Umstellung auf Glasflaschen. Verschiedene Maschinen für das Spülen, Abfüllen, Verschliessen und Versiegeln erleichterten den Prozess und steigerten die Effizienz. Obwohl diese Abfüllstation von 1875 kontinuierlich modernisiert und 1882 erweitert wurde, konnte sie der stetig wachsenden Nachfrage schliesslich nicht mehr gerecht werden. Die markante Fassade dieser ersten Abfüllstation ist bis heute erhalten geblieben.

Im Jahr 1898 erreichte die Société Générale des Eaux Minérales de Vittel eine jährliche Produktion von einer Million Flaschen. Dieser Meilenstein veranlasste Jean Bouloumié, gemeinsam mit einer Gruppe von Industriellen aus Nancy und den Vogesen, 1901 den Bau einer industriellen Glasfabrik in Gironcourt sur Vraine zu initiieren.

Eine neue, zweite Abfüllanlage wurde 1904 direkt neben der ersten Abfüllanlage errichtet, unmittelbar vor den neu gebauten Bädern. Die Nähe zur Kuranlage führte jedoch immer wieder zu Unmut bei den Kurgästen aufgrund des Lärms der Abfüllanlage. Als Nachfolger der beiden früheren Abfüllanlagen wurde zwischen 1911 und 1913 eine dritte industrielle Abfüllanlage gebaut. Um die Harmonie des Parks und der nahegelegenen Galerien nicht zu stören, wurde dieses Gebäude eingeschossig und etwas abseits der Bäder errichtet. Ab 1929 beherbergte dieses Gebäude bereits nicht mehr die Abfüllanlage und erhielt den Namen Palmarium, ein Ort, an dem die Palmen während der Wintersaison gelagert wurden. 1936 wurde beschlossen, im Palmarium ein Schwimmbad unterzubringen.

Die Abfüllanlage Nord wurde 1929 erbaut und direkt an die Eisenbahnlinie angeschlossen. 1955 begannen die Arbeiten an der südlichen Abfüllanlage. Es ist nennenswert, dass Vittel in den Jahren 1980 und 1981 mit 554 Millionen Flaschen Mineralwasser die meistverkaufte Marke weltweit war.

Die erste Abfüllanlage von 1875

Die Fassade der ersten Abfüllanlage im Jahr 2025

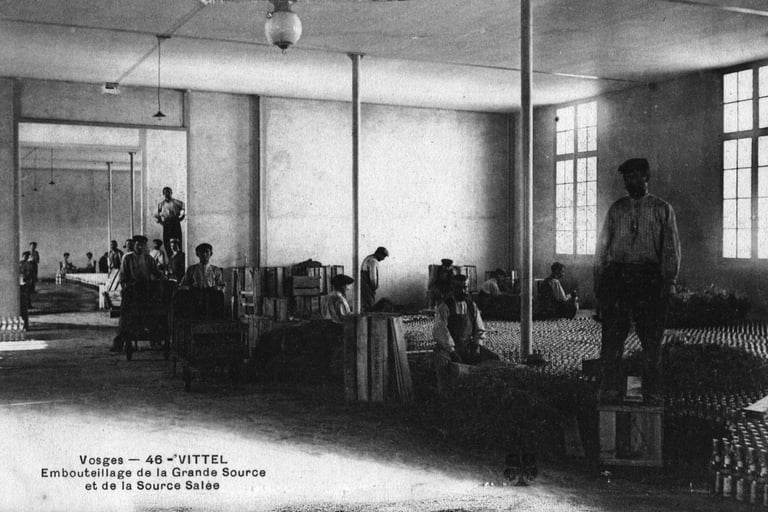

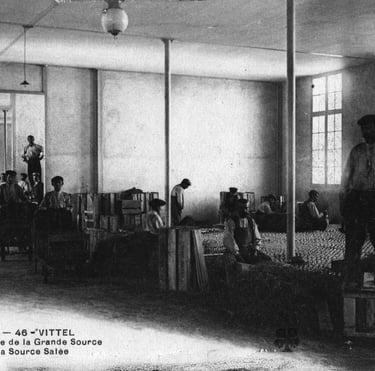

Der Innenraum der ersten Abfüllanlage mit Blick gegen Süden

Der Innenraum der ersten Abfüllanlage mit Blick gegen Osten

Ein Innenraum der zweiten Abfüllanlage für die Etikettierung

Ein Innenraum der zweiten Abfüllanlage

Die dritte Abfüllanlage, heute Le Palmarium (Google Maps)

Der Eingang der dritten Abfüllanlage um 1913

Der Innenraum der dritten Abfüllanlage

Der Innenraum der dritten Abfüllanlage

Der Eingang des heutigen Schwimmbads im Jahr 2025 (ehem. dritte Abfüllanlage) (Google Maps)

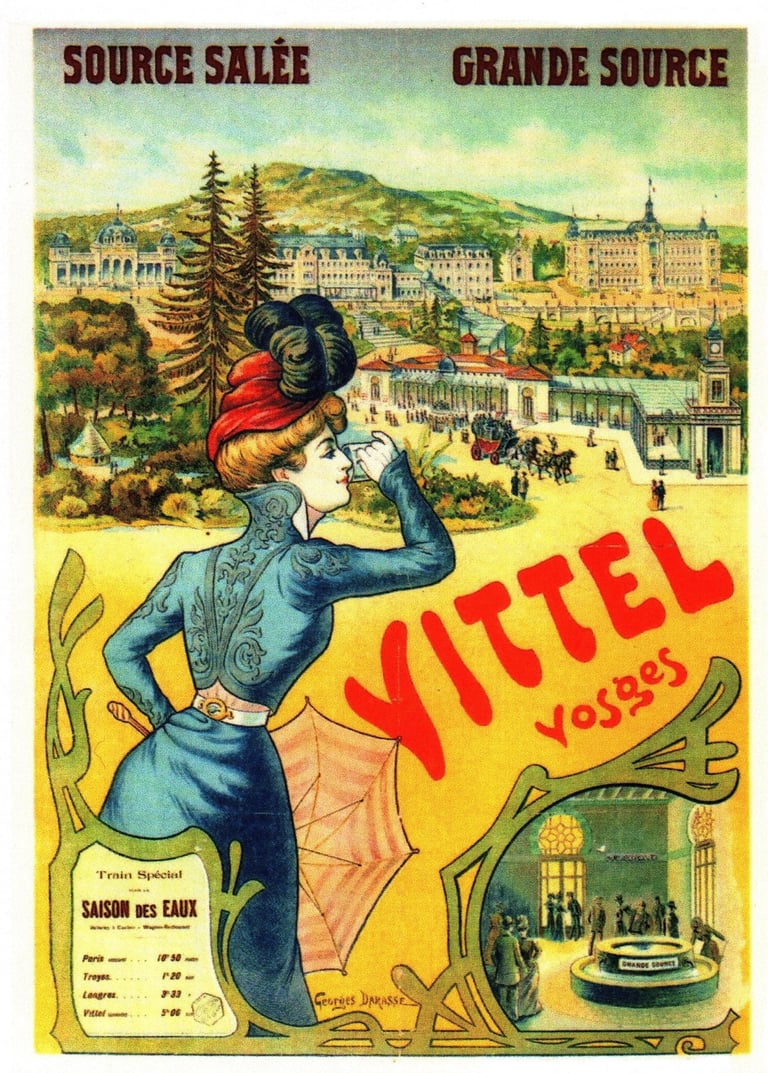

Die Kunst der Verführung: Plakatkampagnen und der Art Nouveau-Stil als Marketinginstrument

Die Jahrhundertwende war eine Zeit tiefgreifender kultureller Blüte und künstlerischer Innovation in Frankreich, wobei die Lithografie die Plakatproduktion revolutionierte und die Werbebranche nachhaltig prägte. Sie ermöglichte die Massenreproduktion farbenfroher und auffälliger Plakate mit einer beispiellosen künstlerischen Qualität. Schnell entwickelten sich Plakate, insbesondere in den pulsierenden Städten, zu einer dominierenden Form der Massenkommunikation.

Vittel erkannte früh die immense Kraft der visuellen Werbung und nutzte sie strategisch, um ein anspruchsvolles und wohlhabendes Publikum zu gewinnen. Umfangreiche Plakatkampagnen, besonders um 1900, trugen massgeblich dazu bei, den Kurort international bekannt zu machen. Die renommierte Pariser Werbeagentur Havas spielte dabei eine entscheidende Rolle. Sie bot ihren Kunden einen Full-Service an, der von der Marktberatung über den Entwurf und die Beauftragung der Plakate bei namhaften Künstlern bis hin zum Druck und der gezielten Platzierung der Werbung auf Litfasssäulen und in Zeitungen reichte. Es ist sehr wahrscheinlich, dass Vittel-Plakate auf Litfasssäulen in zahlreichen grösseren europäischen Städten zu finden waren, da diese als die wichtigsten und verbreitetsten Werbeflächen im öffentlichen Raum, besonders im Tourismusbereich, galten.

Die hochwertigen Vittel-Plakate wurden im eleganten Art Nouveau-Stil gestaltet, oft von namhaften Künstlern wie Hugo d'Alési, der als produktiver Schöpfer von Belle Époque-Reiseplakaten bekannt ist. Der Art Nouveau-Stil zeichnet sich visuell durch organische, geschwungene und asymmetrische Linien aus, die direkt von natürlichen Formen wie Pflanzen und Blumen inspiriert sind. Französische Plakate dieser Ära zeigten häufig idealisierte weibliche Figuren, die Glamour, Schönheit und Modernität verkörperten, oft dargestellt mit fliessenden Linien und aufwendigen floralen Mustern. Obwohl dieser Stil im Gegensatz zur zunehmend industrialisierten und urbanisierten Welt dieser Epoche stehen mag, gelang es diesen Plakaten, die Ängste der Industrialisierung und Urbanisierung geschickt mit dem Versprechen moderner Freizeit und Schönheit in Einklang zu bringen. Dadurch machten sie das beworbene Reiseziel nicht nur äusserst begehrenswert, sondern auch scheinbar erreichbar und boten so einen wirkungsvollen visuellen Balsam für die damalige Psyche.

Ein bekanntes Plakat von Hugo F. D’Alési aus der Zeit um 1905 fängt eindrucksvoll eine idyllische Freizeitwelt ein. Es zeigt eine elegant gekleidete Dame, ein unbeschwert spielendes Kind und einen edlen Hund, eingebettet in eine Kulisse aus grandioser Architektur und üppiger Natur. Diese Darstellung war kein realistisches Abbild, sondern eine «veredelte Utopie» – eine Welt ohne Staub, ohne Alltag, nur Reinheit, Erholung, Heilung und gesellschaftliches Prestige. Die Panoramen in diesen Plakaten vermittelten oft eine idealisierte Erlebniswelt, indem sie Phasen des Wandels und Baustellen konsequent wegliessen. Dekorelemente einzelner Bauten wurden überproportional dargestellt, um die Wiedererkennung des Ortes zu gewährleisten. Das primäre Ziel dieses Kunstwerks war es, die wohlhabende Aristokratie und die aufstrebende Bourgeoisie anzuziehen – genau jene Zielgruppe, die luxuriöse Kurorte suchte. Diese Klientel war nicht nur an den greifbaren gesundheitlichen Vorteilen der Heilwässer interessiert, sondern ebenso an den immateriellen sozialen Vorteilen und der exklusiven Umgebung, die ein renommierter Kurort bieten konnte. Das Plakat hob dabei explizit die vielfältigen Freizeitmöglichkeiten hervor, indem es mit Einrichtungen wie Casino, Theater und Pferderennen warb. Es betonte zudem strategisch die kurze und komfortable Zugreisezeit von Paris, wodurch Vittel nicht nur als Thermalbad, sondern als umfassendes und erstklassiges Freizeitziel positioniert wurde, das weit über die rein therapeutischen Angebote hinausgeht. Durch die Darstellung einer Frau von hohem sozialem Status und Bescheidenheit sprach das Plakat eine Klientel an, die Gesundheit und Freizeit in einer respektablen, anspruchsvollen Umgebung suchte. Dies deutet darauf hin, dass Vittel sich als ein eher «familienfreundlicher» oder «respektabler» Rückzugsort für die High Society positionierte und sich so von anderen Kurorten abgrenzte, die möglicherweise einen frivoleren Ruf pflegten. Diese strategische Wahl zielte darauf ab, ein bestimmtes Segment der Elite anzuziehen, das Anstand neben Vergnügen schätzte.

Die detaillierte Beschreibung der Plakatkampagnen Vittels und die breitere Revolution der Lithografie in der Werbung zeigen eine hoch entwickelte Marketingstrategie. Diese Anzeigen waren nicht nur informativ, sondern hatten eine transformative Absicht. Sie schufen bewusst eine «idealisierte Erlebniswelt» und eine «veredelte Utopie», indem sie die weniger glamourösen Realitäten von Baustellen und Veränderungen gezielt ausblenden. Dies veranschaulicht, wie visuelle Kultur strategisch eingesetzt wurde, um einen Traum zu verkaufen und die öffentliche Wahrnehmung der Belle Époque als ausschliesslich schöne Ära zu formen, wodurch die zugrunde liegenden industriellen und sozialen Komplexitäten geschickt verschleiert wurden. Die Verwendung idealisierter weiblicher Figuren unterstreicht das angestrebte, oft unrealistische Bild, das projiziert wurde, um eine spezifische, wohlhabende Klientel anzuziehen.

Die Kuranlage von Charles Garnier um 1884

Die Kuranlage um 1900

Die Kuranlage um 1905

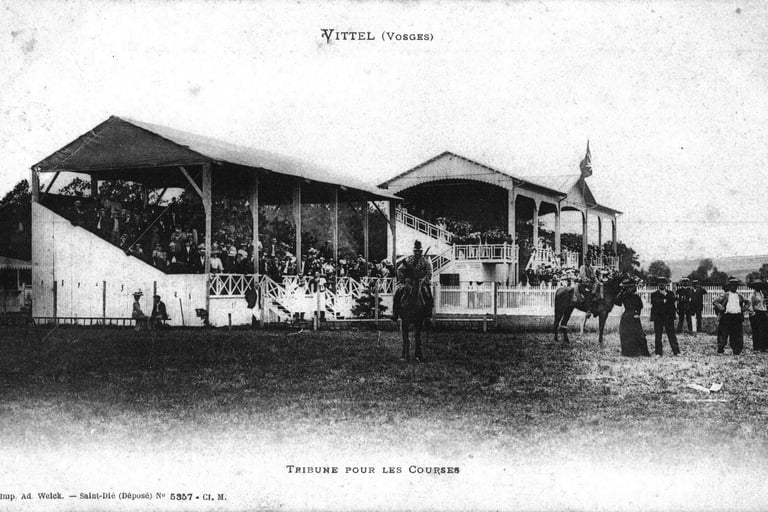

Sport und Freizeit: Vittel als Zentrum für die europäische Elite

Anfangs der Belle Époque war man überzeugt, dass jede finanzielle Investition, die auf den zwei Bedürfnissen der Menschen begründet ist – Krankheit zu vermeiden und der Langeweile zu entfliehen – erfolgreich sein müsste. Besuchte man Vittel nicht aus gesundheitlichen Gründen, ging man aus Vergnügen dorthin. Unter dieser Prämisse entstanden nicht nur ein Casino in Vittel, sondern auch diverse Sportanlagen. Schon früh stand die Forderung im Raum, die Wasserkur mit sportlichen Aktivitäten zu ergänzen. Dies führte zur Entstehung von Schiessständen (1892), Lawn Tennis (1895), der Pferderennbahn (1903) und des Golfplatzes (1907).

Die Kurstadt Vittel, wie auch andere Kurorte, bot der Elite einen Freiraum, um ihren hedonistischen Neigungen fernab der strengen gesellschaftlichen Kontrolle ihres Alltags nachzugehen. Sport bot dabei eine legitimierte und oft gesellschaftlich hoch angesehene Form der Zerstreuung und des Vergnügens, die sich nahtlos in das Ambiente des Müssiggangs und der Frivolität einfügte. Die Belle Époque war eine transformative Ära für Vittel, die die Stadt von einem primären Heilbad zu einem luxuriösen und dynamischen Zentrum für Sport und Freizeit der europäischen Elite machte. Die Entwicklung und Popularisierung von Sportarten wie Golf und Tennis sowie die Erweiterung des gesamten Freizeitangebots waren keine zufälligen Erscheinungen, sondern das Ergebnis gezielter Infrastrukturinvestitionen, eines tiefgreifenden Verständnisses der Bedürfnisse der wohlhabenden Klientel und der allgemeinen gesellschaftlichen Trends hin zu Hedonismus und aktiver Erholung.

Die Leidenschaft für den Sport und die neue Rolle der Sportswoman waren zentrale Säulen dieser Entwicklung, die tiefgreifende gesellschaftliche Auswirkungen hatten, insbesondere in Bezug auf soziale Interaktion, die Evolution von Geschlechterrollen und die Kommerzialisierung von Freizeit. Die Erweiterung der Sportanlagen und die Betonung hedonistischer Neigungen zeigen eine bewusste Kommerzialisierung der Freizeit für die Elite. Mehr als nur ein Wort, ist die Sportswoman ein starker Hinweis auf wichtige gesellschaftliche Veränderungen. Technologische Fortschritte wie die Eisenbahn, das Fahrrad und das Automobil sowie weniger restriktive Mode ermöglichten es Frauen, am öffentlichen Leben und an aktiven Freizeitbeschäftigungen teilzunehmen. Die Sportswoman verkörperte diese neu gewonnene Freiheit und Handlungsfähigkeit von Frauen, forderte traditionelle Geschlechterrollen heraus und trug zu einer aktiveren und sichtbaren weiblichen Präsenz in der Gesellschaft bei. Dies verdeutlicht, wie wirtschaftliche Anreize – die Bedienung der Nachfrage der Elite – mit sozialen Veränderungen, wie der wachsenden Emanzipation der Frauen, zusammenwirkten, um die kulturelle Landschaft der Epoche zu prägen.

Das ursprüngliche Casino von Charles Garnier vor dem grossen Brand im Jahr 1920 (Google Maps)

Die Pferderennbahn (Google Maps)

Wichtige Meilensteine in Vittels Entwicklung

(1854-1930)

Jahr: Ereignis/Entwicklung: Bedeutung/Auswirkung

1854: Louis Bouloumié erwirbt die Source Gérémoy: Beginn der modernen Entwicklung Vittels als Kurort.

1855: Erste Holzhütte über der Grande Source: Symbolisiert die bescheidenen, unternehmerischen Anfänge des Kurwesens.

1881: Eröffnung der Eisenbahnlinie Longes-Vittel-Nancy: Entscheidend für die Steigerung des Kurtourismus und den effizienten weltweiten Wasserversand.

1882: Gründung der Société Générale des Eaux Minérales de Vittel: Formalisierung des Geschäfts, führt zu erheblichen Investitionen und Expansion.

1884: Einweihung der Galeries des Sources & des Bains von Charles Garnier: Etabliert Vittels architektonische Pracht und bedient eine Elite-Klientel.

1898: Jährliche Produktion erreicht 1 Million Flaschen: Löst die industrielle Expansion in die Glasproduktion in Gironcourt sur Vraine aus.

1905: Bau der Grande Galerie im Art Nouveau-Stil: Wird zum architektonischen Juwel und zentralen sozialen Treffpunkt des Kurorts.

1907: Compagnie Générale d’Électricité baut Kraftwerk: Einführung der flächendeckenden elektrischen Beleuchtung, erhöht den Komfort der Gäste und die Effizienz der Industrie.

1930: Grande Galerie wird im Art Déco-Stil umgestaltet: Spiegelt die fortlaufende Modernisierung und den Wandel architektonischer und hygienischer Ideale wider.