Gironcourt sur Vraine

Das Herz der Glasproduktion

Das Herz der Glasproduktion – eine direkte Antwort auf Vittels Durst

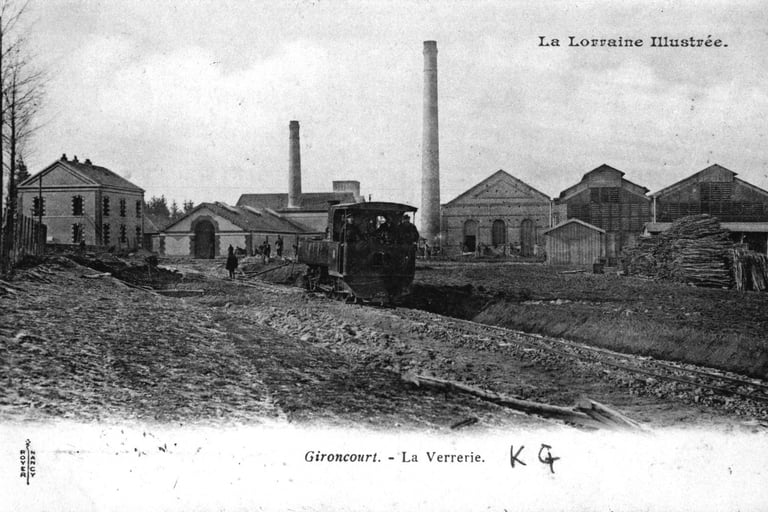

Im frühen 20. Jahrhundert bestimmte die Glasindustrie die Dorfgeschichte von Gironcourt sur Vraine, einer kleinen Gemeinde im Département Vosges. Im Jahr 1902 gründete eine Gruppe von Industriellen, darunter Jean Bouloumié, der Sohn von Ambroise Bouloumié, die Verrerie (Glasflaschenfabrik) in Gironcourt sur Vraine mit dem Namen Les Établissements de Gemmelaincourt et de Gironcourt, mit Sitz in Gemmelaincourt.

Der Standort war strategisch ideal aufgrund seiner Nähe zu entscheidenden Rohstoffquellen: Quarzsand aus Saint Menge und Braunkohle aus Gemmelaincourt. Darüber hinaus bot die Anbindung an die Eisenbahnlinie von Neufchâteau nach Épinal, die 1878 eröffnet wurde, eine wesentliche Transportinfrastruktur. Zur effizienten Versorgung der Glasfabrik mit Rohstoffen wurde eine Schmalspurbahn zwischen Gemmelaincourt und Gironcourt sur Vraine gebaut. Die liebevoll Coucou genannte Lokomotive, eine Cn2t des Herstellers Decauville mit dem Geburtsjahr 1902 und der Nummer 377, transportierte Kohle und Sand zur Fabrik.

Die erste Glasflasche wurde am 3. März 1903 geblasen, und die Produktion stieg rasch an. Ab 1903 produzierte die Fabrik täglich 600 Glasflaschen und zog Arbeiter aus dem Elsass und dem Loiregebiet an. Ab 1910 häuften sich jedoch Probleme, sodass der Glasfachmann Eugène Souchon zu Hilfe gerufen wurde und 1911 die Société Nouvelle de la Verrerie de Gironcourt gegründet wurde.

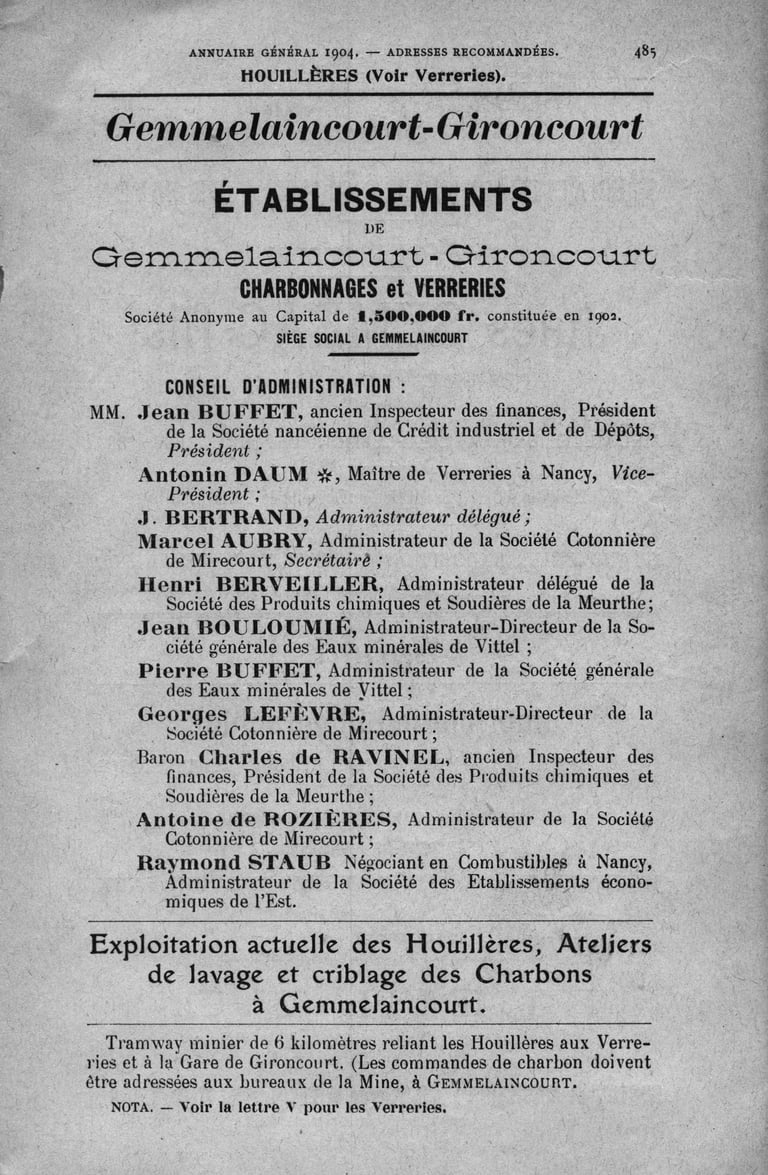

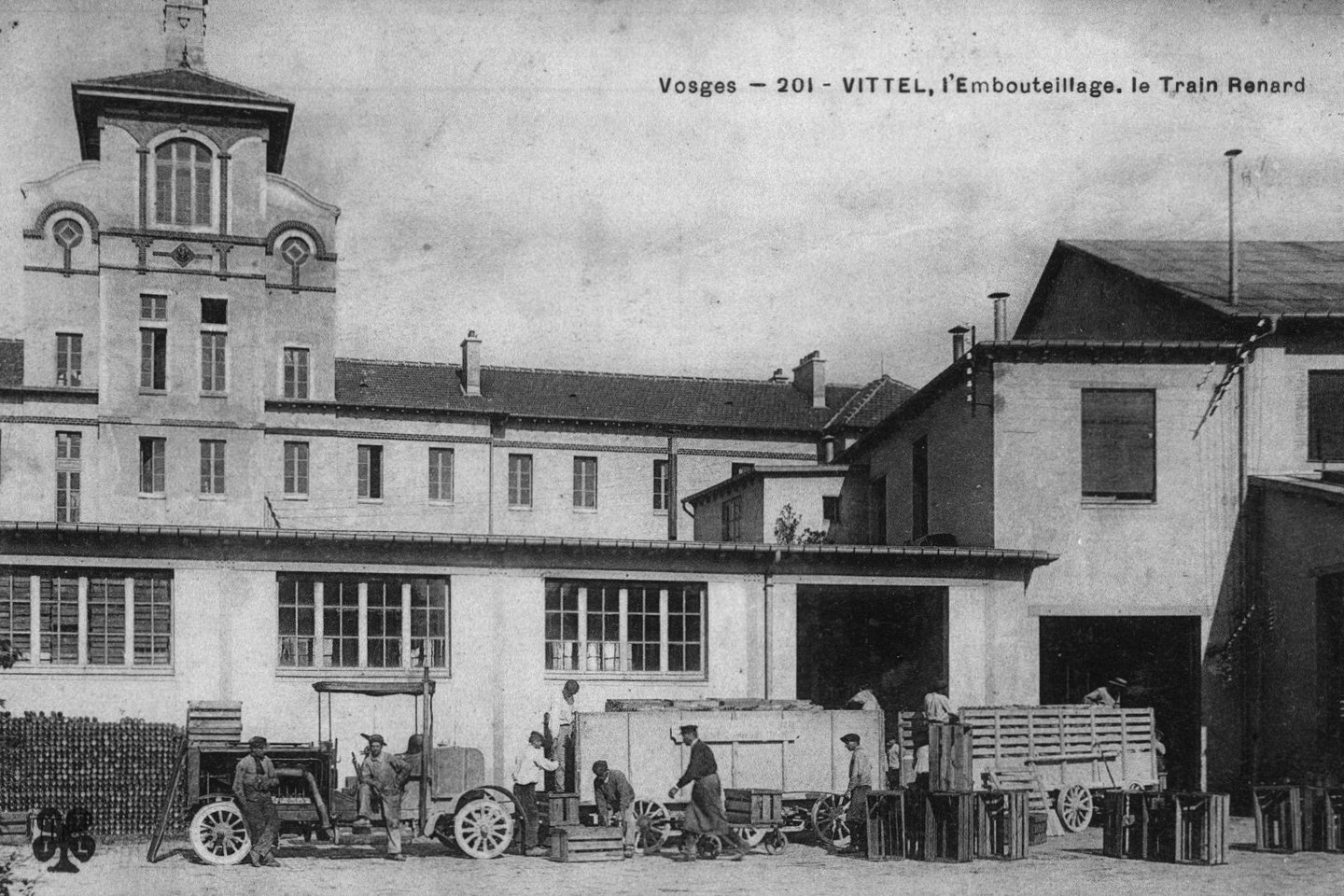

Jean Bouloumiés massgebliche Beteiligung sowohl am Ausbau Vittels zu einem international anerkannten Heil- und Badeort als auch an der Gründung der Glasflaschenfabrik unterstreicht die direkte wirtschaftliche und strategische Verbindung zwischen den beiden Unternehmen. Les Établissements de Gemmelaincourt et de Gironcourt wurde 1902 mit einem Kapital von 1'000’000 Francs gegründet, das später auf 2'100’000 Francs aufgestockt wurde. Im Annuaire Général, einem Branchenverzeichnis aus dem Jahr 1904, findet sich Jean Bouloumié als Mitglied des Verwaltungsrates. 1909 war auch Paul Renard, Administrateur délégué de la Société Vogienne des Train Renard, unter den Verwaltungsratsmitgliedern aufgeführt. Paul Renard entwickelte zusammen mit seinem Bruder Charles den Train Renard, einen innovativen Strassen-Zug mit kontinuierlicher Traktion. Dieses System bestand aus einem motorisierten Zugfahrzeug und mehreren Anhängern, die durch Antriebswellen miteinander verbunden waren, sodass jeder Anhänger angetrieben wurde. Dieses Konzept ermöglichte den effizienten Transport schwerer Lasten über Strassen – so auch Flaschen, die in Gironcourt sur Vraine hergestellt und in Vittel benötigt wurden.

Die Gründung der Glasfabrik führte zu wirtschaftlichem Aufschwung, sozialen Veränderungen und technologischen Innovationen. Die Gemeinde entwickelte sich von einem landwirtschaftlich geprägten Dorf zu einem bedeutenden Industriestandort, dessen Geschichte eng mit der Glasproduktion verbunden ist.

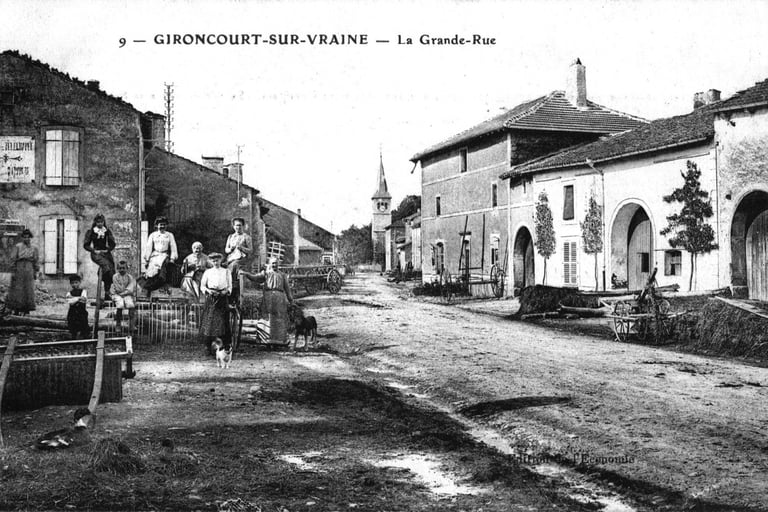

Die Hauptstrasse von Gironcourt sur Vraine (Google Maps)

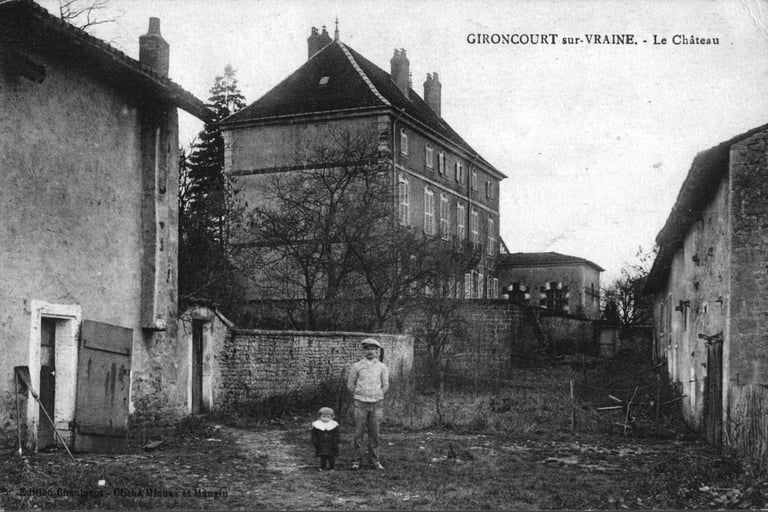

Das Château de Gironcour-sur-Vraine (ehemaliger Sitz der Familie Puton)

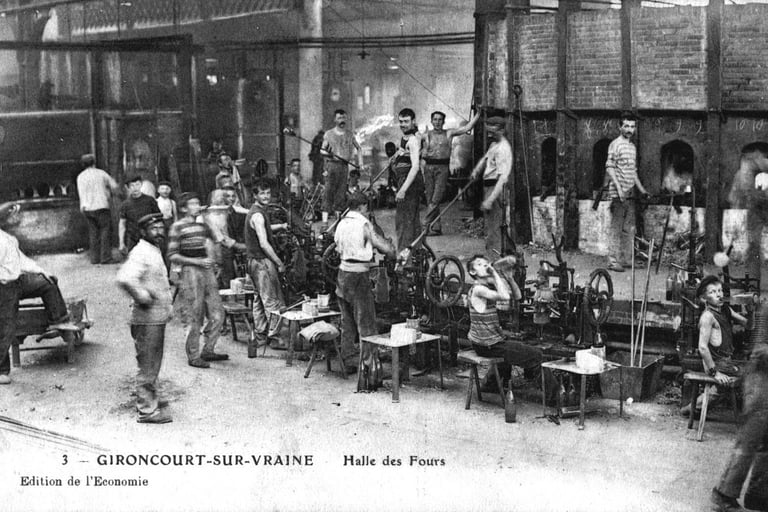

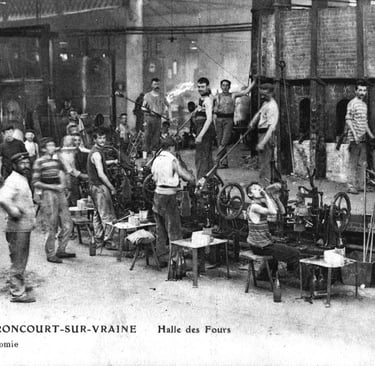

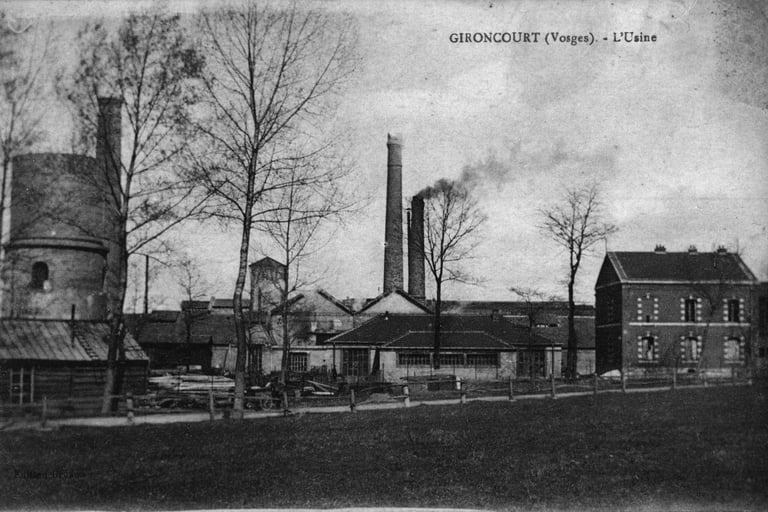

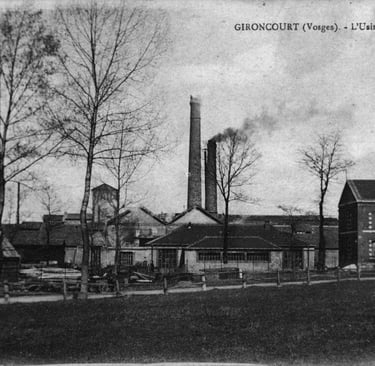

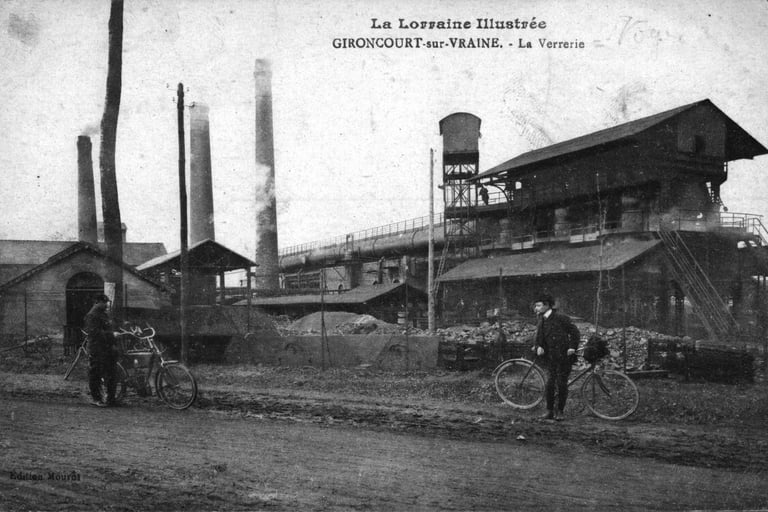

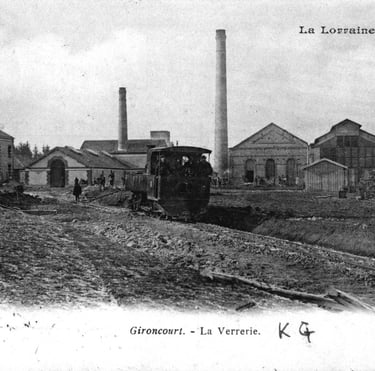

Die Verrerie (Glasflaschenfabrik)

Die Verrerie (Glasflaschenfabrik) im Jahr 2025 (Google Maps)

Die Verrerie (Glasflaschenfabrik) (man beachte das motorisierte Fahrrad links)

Die Verrerie (Glasflaschenfabrik) mit der Lokomotive Coucou

Die Feuerhalle mit den Glasbläsern

Die historischen Flaschen aus der Glasfabrik zum Abfüllung der Grande Source (Google Maps)

Eine Seite des Branchenverzeichnisses aus dem Jahr 1904

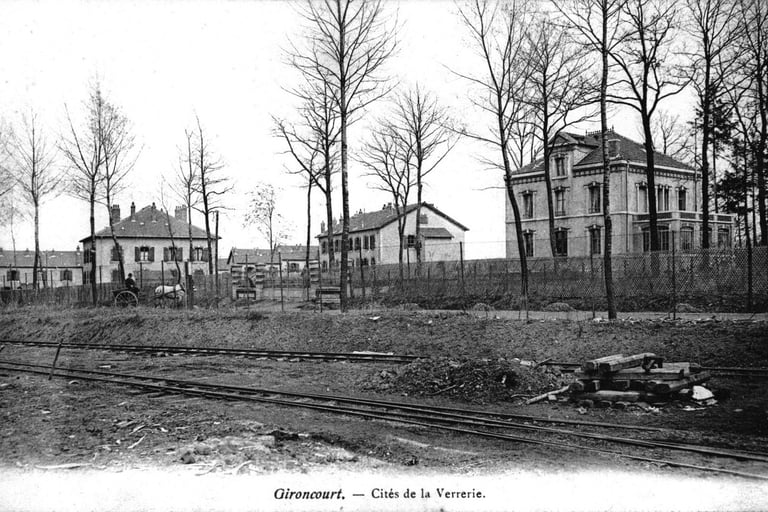

Die Cité Ouvrière: Soziale Kontrolle und Gemeinschaft im Industriezeitalter

In abgelegenen Regionen wie den Vogesen, wo viele Glashütten in ländlichen Gegenden lagen, war die Anwerbung und Bindung gut ausgebildeter Arbeitskräfte eine zentrale Herausforderung für die Fabrikbesitzer. Um qualifizierte Arbeiter langfristig an den Betrieb zu binden, errichteten viele Unternehmen eigene Arbeitersiedlungen – so auch in Gironcourt sur Vraine. Die Errichtung von Cités Ouvrières war eine weit verbreitete Praxis in Frankreich während der Belle Époque, motiviert durch den Bedarf an Wohnraum für die oft zugewanderte Arbeiterbevölkerung und das Bestreben der Arbeitgeber, ihre Belegschaft zu kontrollieren und zu binden.

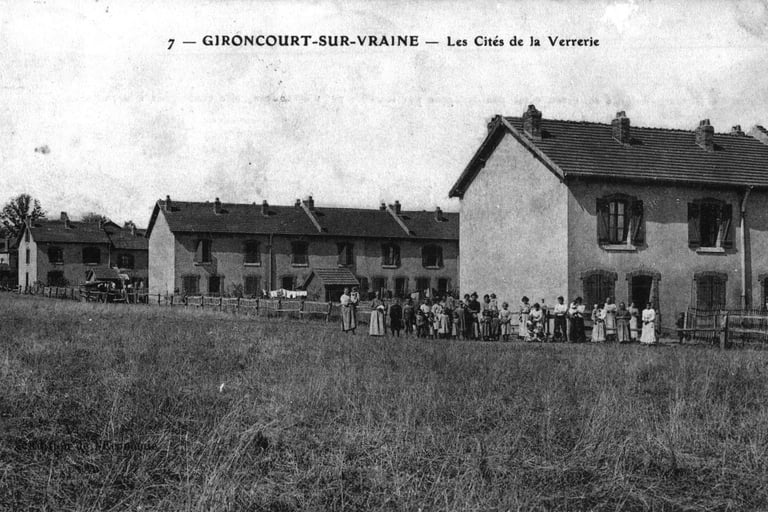

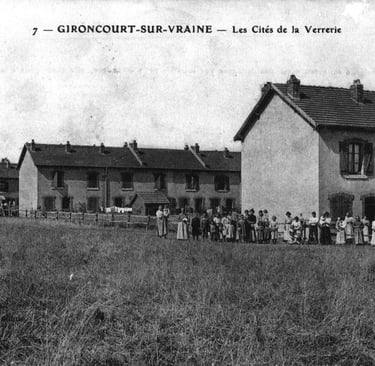

Die Siedlung (Cités de la Verrerie) in Gironcourt sur Vraine bot den Arbeitern und ihren Familien Wohnraum in unmittelbarer Nähe zur Fabrik und stärkte gleichzeitig die soziale Kontrolle und Bindung an das Unternehmen. Zudem sollte der Gang des Arbeiters ins Wirtshaus unterbunden werden, wo er politische Reden hören, aktiv werden und sich gegen seinen Arbeitgeber auflehnen könnte. Ein schönes Heim sollte ihn davon abhalten. Diese paternalistische Fürsorge, die das Wohl der Arbeiter zu sichern schien, diente auch der Sicherstellung der Arbeitsrentabilität und der langfristigen Bindung einer mobilen und oft qualifizierten Arbeitskraft an den Produktionsstandort.

Ein starker Zusammenhalt prägte den Alltag: Bei Krankheit half man sich gegenseitig mit Wäsche- und Gartenpflege, und zur Absicherung bei Erwerbsausfall unterhielten viele Arbeiter eigene Krankenkassen auf Gegenseitigkeit. Regelmässige Beiträge sicherten im Krankheits- oder Unfallfall finanzielle Unterstützung und Sachleistungen. Auch die Firmenleitung unterstützte im Krankheitsfall, indem sie Medikamente kostenlos bereitstellte – ein Ausdruck des paternalistischen Fürsorgegedankens jener Zeit. Der Bau dieser Siedlung verfolgte das Ziel, ein stabiles, verlässliches Umfeld für eine hochqualifizierte Belegschaft zu schaffen. Indem die Unternehmer in Lebensraum und soziale Infrastruktur investierten, förderten sie sowohl Produktivität als auch Loyalität. Damit steht die Arbeitersiedlung von Gironcourt sur Vraine exemplarisch für das Zusammenwirken von industrieller Effizienz und sozialer Fürsorge, das viele traditionsreiche Unternehmen um die Jahrhundertwende kennzeichnete. Heute gehören die Arbeiterhäuser grösstenteils nicht mehr Owens-Illinois, dem heutigen Eigentümer der Glasfabrik, sondern den Privatpersonen in den Häusern. Einige einst betriebsnahe Gebäude, darunter das Haus des stellvertretenden Direktors, sind dem Verfall preisgegeben, andere, wie die Direktorenvilla, bereits abgerissen. Paradoxerweise führte die Konzentration der Arbeiter in solchen Siedlungen, trotz der strengen Kontrolle durch die Arbeitgeber, oft zu einer besseren gewerkschaftlichen Organisation und einer stärkeren kollektiven Identität unter den Arbeitern im frühen 20. Jahrhundert. Diese Arbeiter wurden häufig zu Anführern grosser Streiks, wie sie 1936 in Frankreich stattfanden.

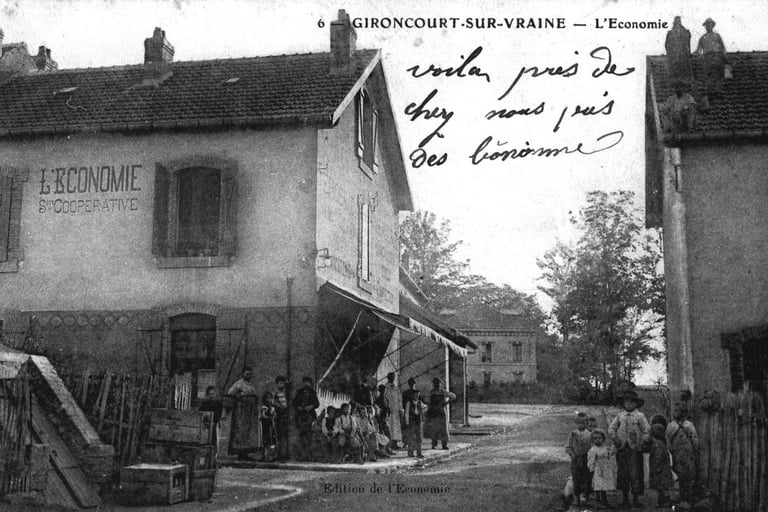

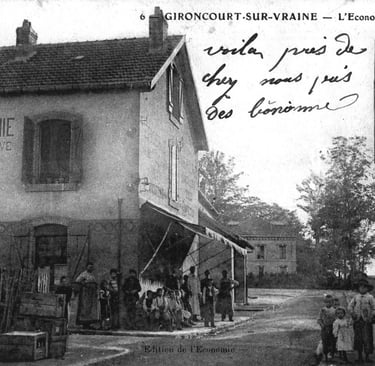

Die Reihenhäuser von Gironcourt sur Vraine, solide errichtet und auf Funktionalität ausgelegt, waren mit kleinen Gärten ausgestattet, ein charakteristisches Merkmal von Arbeitersiedlungen jener Zeit. Diese sechs Reihenhäuser dienten vermutlich zur Unterbringung ungelernter Arbeiter, während qualifizierte Arbeitskräfte in dem geräumigeren Vierfamilienhaus wohnten. Das Vierfamilienhaus ermöglichte die Unterbringung mehrerer Familien ohne beengte Verhältnisse und bot durch separate Eingänge und kleine Gärten auf jeder Seite ein gewisses Mass an Privatsphäre. Die hierarchische Struktur der Siedlung manifestierte sich in der unmittelbaren Nähe des Vierfamilienhauses zur Direktorenvilla. Ergänzend zu den Wohnhäusern umfasste die Siedlung auch eine Konsumgenossenschaft, eine Schule, ein Kino und andere soziale Einrichtungen. In dem Gebäude mit der Bezeichnung l'Economie wurden Güter des täglichen Bedarfs zu vergünstigten Konditionen angeboten, um die Kaufkraft der Arbeiter zu erhöhen und ihre Bindung an das Unternehmen zusätzlich zu festigen.

Um 1900 verfügte die Belegschaft der Glasfabriken in den Vogesen über ein hohes Mass an Fachwissen und Spezialisierung. Die Glasproduktion in dieser Region blickte auf eine Tradition zurück, die bis ins 18. Jahrhundert reichte, und basierte auf dem Know-how ganzer Familiengenerationen. Erfahrene Glasbläser, Graveure und Schleifer, viele von ihnen in der Glasherstellung aufgewachsen, kombinierten überliefertes Handwerksgeschick mit einer fundierten Ausbildung vor Ort. So entstanden in den Betrieben rund um Gironcourt sur Vraine nicht nur kunstvolle, sondern auch technisch anspruchsvolle Glaswaren von höchster Qualität.

Die Reihenhäuser, das Vierfamilienhaus, die Schule und die Direktorenvilla

Das Vierfamilienhaus und die Schule (Google Maps)

Die Economie um 1903

Die ehemalige Economie im Jahr 2025

Die Cités de la Verrerie (Arbeitersiedlung der Glasfabrik) um 1903

Ein Reihenhaus der Arbeitersiedlung im Jahr 2024

Die Rue des Roses durch die Arbeitersiedlung im Jahr 2024

Das Vierfamilienhaus im Jahr 2024

Technologische Innovationen: Der «Train Renard» und die Mobilität der Belle Époque

Während der Belle Époque nahm die individuelle Mobilität zu. Diese Epoche war eine beispiellose Zeit des wissenschaftlichen und technologischen Fortschritts, der das tägliche Leben und die Gesellschaft grundlegend veränderte. Viele der Innovationen, die heute als selbstverständlich gelten, hatten in dieser Ära ihren Ursprung oder erfuhren ihre entscheidende Weiterentwicklung.

Ein Beispiel hierfür ist der Train Renard, ein innovativer Strassen-Zug mit kontinuierlicher Traktion, der 1903 von Charles Renard patentiert wurde. Dieses System unterschied sich von gewöhnlichen Strassenzügen durch zwei neue Prinzipien: kontinuierlichen Antrieb und korrekte Kurvenfahrt. Das führende Fahrzeug des Train Renard war kein einfacher Traktor, sondern eine «Energiezentrale», ausgestattet mit einem Dampf- oder Benzinmotor, der stark genug war, um alle Waggons mit der gewünschten Geschwindigkeit anzutreiben. Die erzeugte Kraft wurde proportional auf jeden Wagen verteilt und trieb ein Radpaar an, wodurch jedes Fahrzeug selbst zu einem «Motor» wurde. Dieses Design bedeutete, dass die Haftung nicht ausschliesslich vom Gewicht des ersten Fahrzeugs abhing, sondern auch vom Gewicht aller anderen Fahrzeuge. Folglich konnte der Traktor so leicht sein wie jedes andere Fahrzeug, und ein solcher Zug konnte Steigungen bewältigen, die auch für einfache Automobile möglich waren. Die Kraftübertragung erfolgte über eine Längswelle, die sich durch den gesamten Konvoi zog und dank Kardan-Gelenken auch in den kurvigsten Abschnitten eine unveränderte Bewegung ermöglichte

Der Train Renard zielte darauf ab, das Reisen zu demokratisieren, indem er es einer breiteren Bevölkerung zu geringeren Kosten zugänglich machte, im Gegensatz zu den teureren und manchmal gefährlicheren individuellen Automobilen, die den Reichen vorbehalten schienen. Die Vorteile gegenüber isolierten selbstfahrenden Fahrzeugen für den Personen- und Gütertransport waren vielfältig: geringere Strassenschäden durch besser verteilte Lasten und höhere Effizienz, da nur ein Mechaniker und ein Motor für einen ganzen Konvoi benötigt wurden. Dieses System löste auch die Probleme herkömmlicher Strassenzüge, die bei Kurvenfahrten zum seitlichen Rutschen neigten und breite Strassen mit sanften Steigungen erforderten. Der Train Renard stellte somit eine innovative Lösung für die Herausforderungen des Strassenverkehrs im frühen 20. Jahrhundert dar, die darauf abzielte, eine effizientere, weniger schädliche und zugänglichere Form des kollektiven Transports zu bieten.

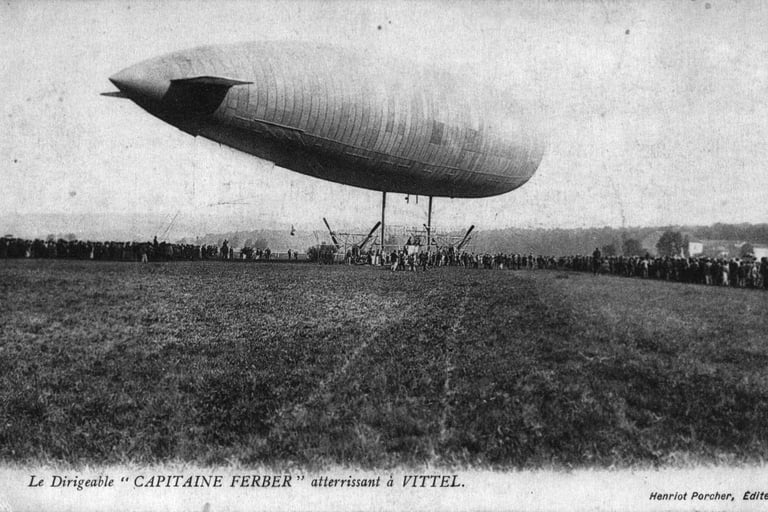

Der Gasballon «Capitaine Ferber» in Vittel

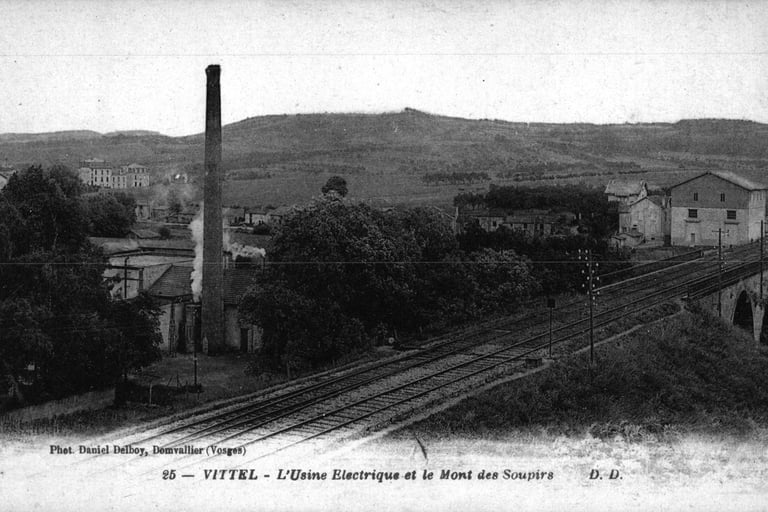

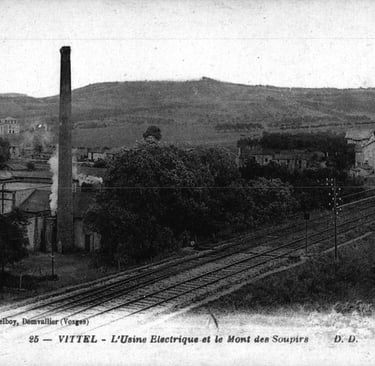

Das Elektrizitätswerk in Vittel

Die Abfüllanalage in Vittel mit dem Train Renard im Vordergrund